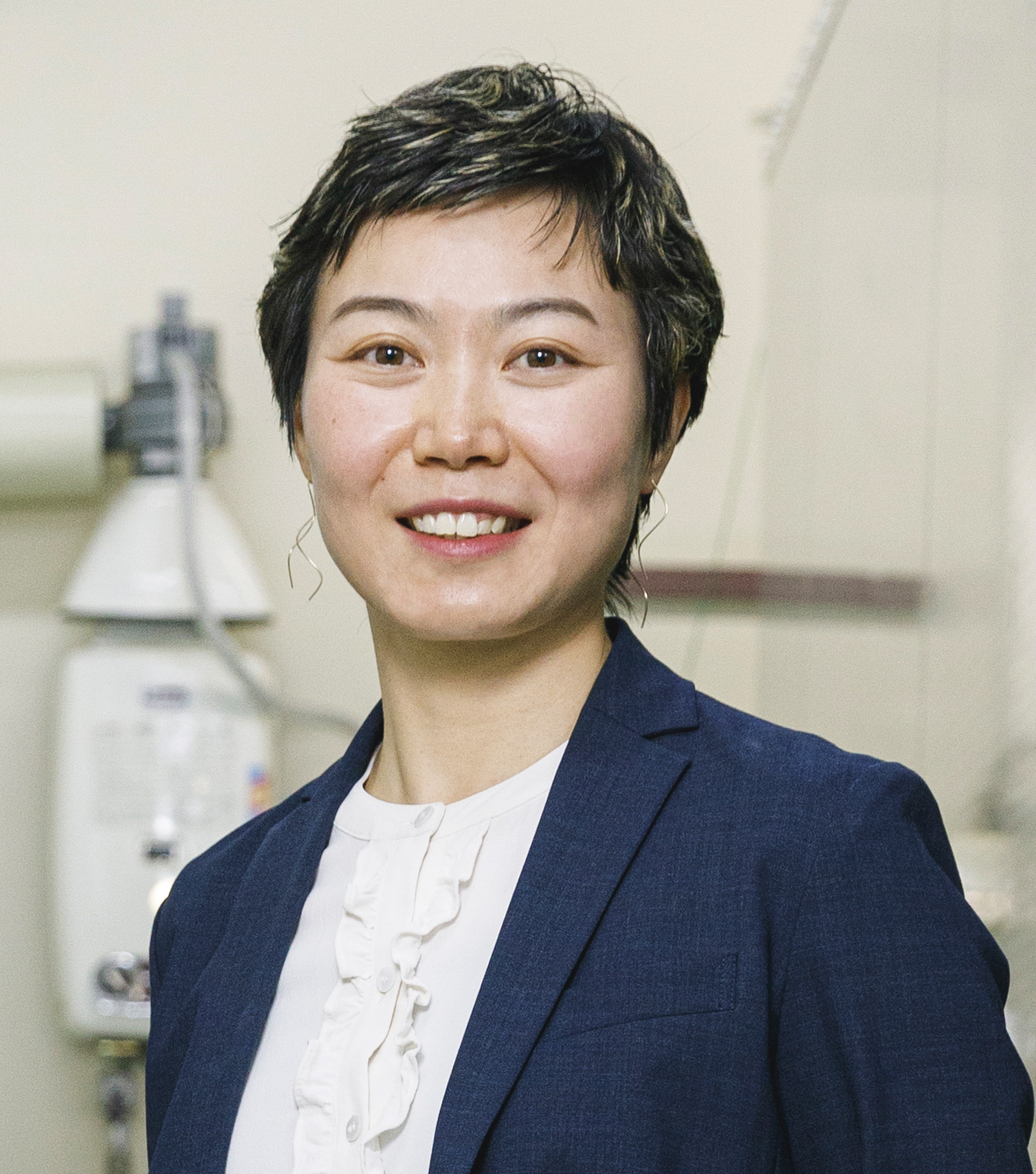

郭 媛元:「毛髪並み」極細ファイバーで脳科学研究を変える

東北大学学際科学フロンティア研究所の郭 媛元准教授は、独自に開発した多機能ファイバーを用いて脳と体がどのように作用し、機能しているのか、そのメカニズムを解明しようとしている。 by Yasuhiro Hatabe2025.05.14

脳には大量の神経細胞と、その周りを取り囲む支持細胞(グリア細胞)からなる複雑なネットワークが形成されている。そこでは、化学物質と電気信号などを通じて情報が伝達され、脳が機能する。

東北大学学際科学フロンティア研究所の准教授、郭 媛元(グオ・ユアンユアン)は、それらの信号を検出する多機能ファイバーを独自に開発した。脳活動を計測・操作するための画期的な技術として評価され、2022年に「Innovators Under 35 Japan (35歳未満のイノベーター)」の1人に選ばれている。

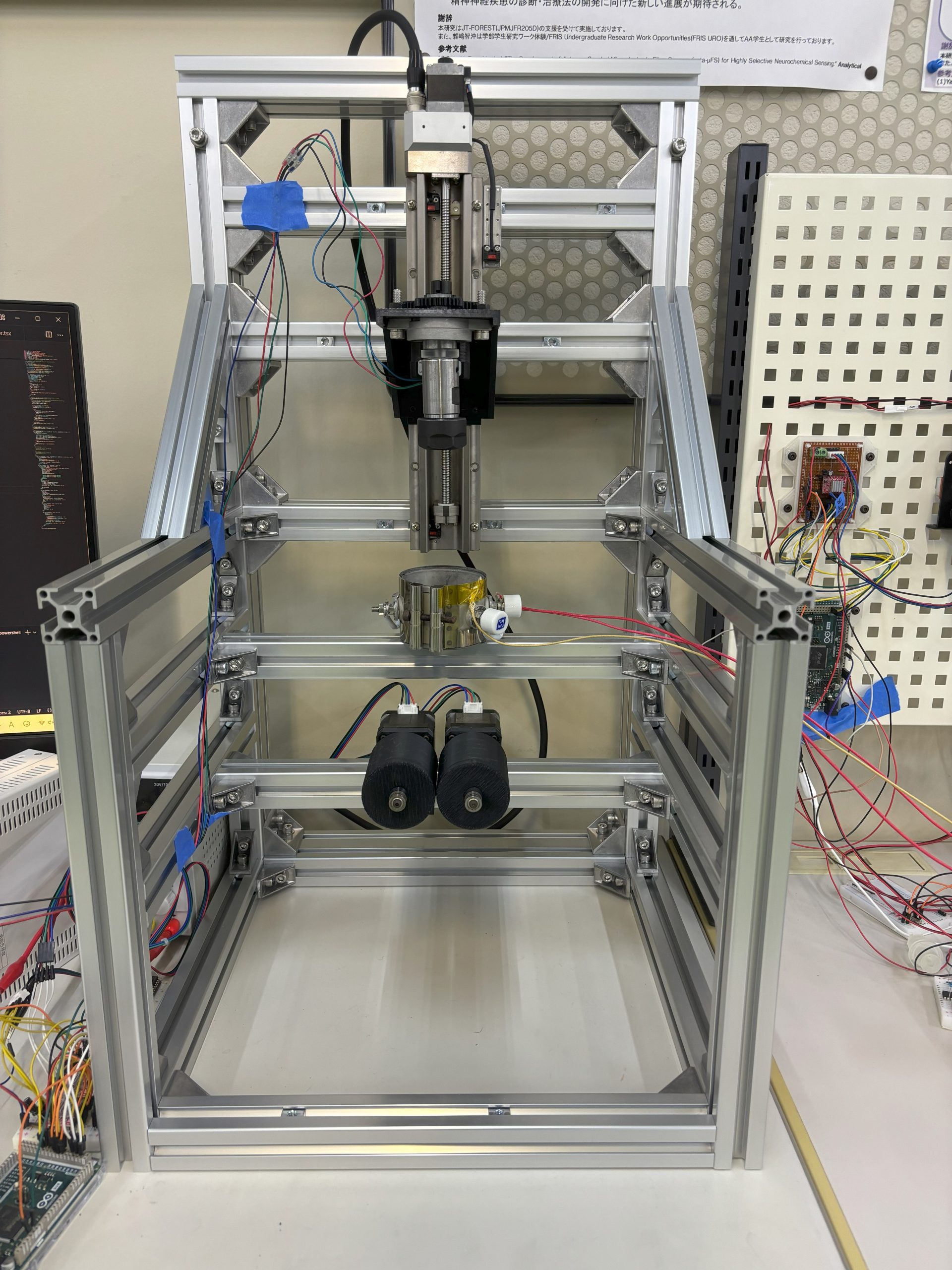

郭が開発するファイバーの直径は約0.1ミリメートルほどで、髪の毛のような細さだ。電極や薬剤などの注入に使う微小流路、バイオセンサー、アクチュエーターなどを束ね、「金太郎飴」の要領で加熱しながら引き延ばすことで、極細のファイバーの中にさまざまな機能を集積することを可能にした。最近の研究では、pHと温度を同時に測定する技術を確立している。

「化学物質の動態的な変化には、物理的要素も密接に関連しています。そのため、今後はさらに温度や圧力などさまざまなパラメーターも同時に測定できるようにしていきたい」と郭は話す。

もう1つ、郭が取り組んでいるのが、DNAやタンパク質といったナノスケールの微小な生体試料を分析できる技術の開発だ。例えば、螺旋状の微小流路を持つファイバーは、流路を螺旋構造にすることで遠心機のようにナノスケールの物質を混合・分離できる。この技術を応用すれば、粒子や細胞のサイズに応じた分離が可能になり、微小な生体試料の分析に新たな可能性をもたらす。「細いファイバーの中に、これほどきれいな螺旋流路を作る技術は他に類を見ないものです」と郭は自信を見せる。

国際的な研究経験で視野を広げる

中国・河北省の出身。中国電子科技大学の3年生だった2010年に東北大学工学部へ留学し、初めて日本を訪れた郭は、吉信達夫教授の研究室でドイツ人研究者のトーステン・ワグナー助教と出会う。そこで研究に対する姿勢と熱意に影響を受け、研究者の道を志すことになる。その後、東北大学大学院工学研究科で修士号を取得、同大学院医工学研究科の博士課程へ進んだ。

「当時は脳科学に非常に興味を持っていたので、知識・技術を学ぶためマサチューセッツ工科大学(MIT)へ6カ月間留学しました。多機能ファイバーの技術に出会ったのはその時です」。その後も、バージニア工科大学に1年間留学し、共同研究として、脳の活動を調べるためのさまざまな信号を同時に測定・操作できるデバイスを開発。博士号取得後も、スイスのスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)やフランスのリヨン高等研究院(Collegium de Lyon)など各地でファイバー作成・表面修飾技術などを学びながら研究を進めてきた。

「私はもともと『違うもの』『新しいこと』に興味があります。共同研究や異なる知識を持つ人々との交流は刺激的であり、自分だけで閉じこもって考えるよりも新しいアイデアが生まれますし、いろいろなことを学べます」。郭は“外”へ飛び出して研究に取り組む意義をこう強調する。

好奇心が導く学際的なアプローチ

郭は、「自分の好奇心に基づいて、自分がおもしろいと思うことを研究したい」と考えている。「そうすればきっといつか新しいものを創り出すことができて、人間の知識を広げていくこともできるし、社会に貢献できると信じている」からだ。

もともと脳に興味を持ったのは、「なぜ人間は一人ひとり、感じ方や考え方が違うのだろう」という疑問を持ったことがきっかけだった。研究を始めてからは、ストレスや睡眠のモニタリングを通じて、体が発するさまざまな信号にも関心を広げていった。脳だけでなく体からのフィードバックも脳の活動に影響を与えているため、体全体を見る必要があると考えるようになった。電子工学を専攻した修士課程から、医工学の博士課程へ進んだのは、そうした理由からだ。「多機能ファイバーの開発自体は主に工学分野ですが、応用は医学や生物学の領域になるので、それらの専門知識がないと開発の方向性が見えなくなる」と考え、将来は医学系の博士号取得も視野に入れている。

テキスタイル技術で実用化に挑む

今後の展望について、郭は「多機能ファイバー技術を信じているので、ぜひこの技術を世の中に広げていきたい。そのためには実用化・商品化が必要」と話す。ただ、「商品」として何を作るべきなのか、多機能ファイバーに対する社会のニーズがどこにあるのかは、まだ明確にできていない。

この課題に対処するため、2024年からは事業化検証にも取り組んでいる。具体的には、多機能ファイバーを衣服に織り込んでテキスタイル化し、非侵襲的な方法で体の状態をモニタリングする技術を開発。温熱マッサージ機能を持つリストバンドへの応用を想定した、デモ品を開発した。温める機能とマッサージ機能を備えたファイバーを織り込み、むくみ改善や長時間立ち仕事をする人の負担軽減を目指したものだ。今後、量産を担う企業と連携して商品化を進めるかどうか、検討中だという。

バイオファイバートロニクスの確立へ踏み出す

脳についてはいまだに謎に包まれている部分が多く、郭は「今後も脳とのインターフェースとなる技術を開発し続けていきたい」と意欲を見せる。脳や体内の化学的・電気的活動に加え、物理的な圧力や温度なども測定できるよう、脳や臓器への埋め込み技術、末梢神経をモニタリングする技術を開発し、基礎研究から応用まで展開していく計画だ。

郭は、2021年からすでに自身のチームを持ち研究を進めてきたが、2023年には医工学研究科の協力教員となり、正式に研究室を立ち上げた。これにより学生の受け入れが可能となった。日本人学生だけでなく海外から留学生も受け入れており、国際色豊かな研究室となっている。「異なる考え方や文化的な背景を持つ学生がいて、自分も刺激を受けています」。IU35 Japan受賞時のプレゼンテーションで、「生物学と工学を融合し、『バイオファイバートロニクス』という新しい研究分野を確立したい」と語った郭にとって、「バイオファイバー医工学」を掲げた研究室の立ち上げは、目標に向けての大きな一歩だと言える。

これほど世界各地で研究経験を積みながらも、郭が日本で研究を続けるのには、「恩返し」の意味もあるのだという。「これまで支えてくれた人々への感謝の気持ちがあります。最初から信じてくれた先生や友人たちへの恩返しとして、あきらめずに研究を続けていきたい」。その思いを胸に、新領域を切り拓いていく。

◆

この連載ではInnovators Under 35 Japan選出者の「その後」の活動を紹介します。バックナンバーはこちら。

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

| タグ |

|---|

- 畑邊 康浩 [Yasuhiro Hatabe]日本版 寄稿者

- フリーランスの編集者・ライター。語学系出版社で就職・転職ガイドブックの編集、社内SEを経験。その後人材サービス会社で転職情報サイトの編集に従事。2016年1月からフリー。