サイバー攻撃 10 Stories

中東の産業プラントを襲った

経済的利益を目的とした従来のサイバー攻撃とは異なり、従業員や地域住民の生命を危険にさらす国家ぐるみのサイバー攻撃のリスクが高まっている。2017年に中東の石油化学プラントを操業停止に追い込んだ「トリトン」は多くの関係者に衝撃を与えた。専門家らは産業用モノのインターネット(IIoT)時代の到来でさらなる被害が増えることを懸念している。

Martin Giles 7年前

中国に勝ち、そして負けた

グーグルは中国市場にいち早く参入し、突然、中国政府に打撃を与える形で撤退した。その後の中国の成長したインターネット市場を狙って、グーグルは中国市場への再参入を試みている。しかし、したたかな中国政府、いらだつ米国政府、人権侵害に沸騰する世論という3者を相手に自らの進退も決められなくなっている。

Matt Sheehan 7年前

選挙システムの専門家が語る

オンライン投票を導入すべきとの声は日本でも多い。だが、すでに電子投票(投票所に設置した端末を使った投票)を導入している米国では、外国からのサイバー攻撃による選挙結果の操作が現実味を増している。専門家は、むしろ「紙の投票用紙」にも記録を残すべきだという。

Martin Giles 8年前

「選挙結果の改ざん」に現実味、米中間選挙に潜む4つのリスク

選挙活動へのサイバー攻撃が問題となる中、選挙の結果に直接的な影響を与える投票インフラに対する不安が高まっている。米中間選挙を間近に控えたいま、米国の投票インフラのリスクを再検証する。

Martin Giles 8年前

ウーバー大量情報漏洩の衝撃、ずさんなセキュリティ対策が原因か

ウーバーを襲った最新スキャンダルは、このお騒がせ企業にとって最悪のものになるかもしれない。大量の個人情報の漏えいを隠ぺいしただけではなく、ハッカーに10万ドルも払って口止め工作までしていた。しかも、ずさんなセキュリティ対策が原因の可能性が指摘されている。

Martin Giles 8年前

米国で原発狙うサイバー攻撃が多発、「Xデー」の懸念が高まる

米国で原子力発電所のコンピューター・ネットワークを標的とするサイバー攻撃が多発している。2016年末のウクライナ送電網への攻撃は何らかの大規模行動へ向けてのハッカーたちの肩慣らしとの見方があったが、その懸念がさらに高まっている。

Jamie Condliffe 9年前

米司法省、ヤフーへのハッキングでロシア政府職員を起訴

米露間のサイバー戦争で、米国が司法制度で反撃した。ただし、米露間には犯罪人引渡し条約が結ばれていないため、起訴は政治的パフォーマンスの側面がある。ロシアによる大統領選挙への関与まで捜査が進むのか、これで終了なのかはまだわからない。

Jamie Condliffe 9年前

マイクロソフト社長、サイバー攻撃版のジュネーブ諸条約を提唱

マイクロソフトのブラッド・スミス社長が、国家によるサイバー攻撃から民間人・企業を守る、インターネット版のジュネーブ諸条約を提唱した。ただし、サイバー兵器は開発途上にあり、民間人の保護について各国が合意できるかどうかは難しいとの見解もある。

Tom Simonite 9年前

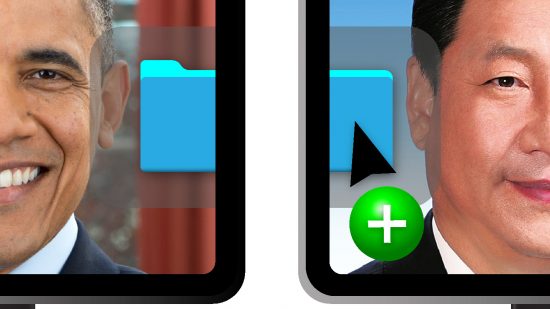

中国のサイバー攻撃はなぜ減少したのか?

オバマ政権は、中国による産業スパイの減少を成果としているが、米国の経済界にとって、現実はもっと複雑かもしれない。

Mara Hvistendahl 9年前

大規模障害の原因は、WebカメラやルーターなどのIoT機器と判明

不穏な状勢だ。大規模なサイバー攻撃の兵器としてスマートデバイスが乗っ取られている。

Jamie Condliffe 9年前

フォローしてください 重要なテクノロジーとイノベーションのニュースをSNSやメールで受け取る

MIT Technology Reviewは、読者の皆さまに、テクノロジーが形作る

世界を理解するための知識を獲得していただくためにあります。

© 2016-2026 MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. All rights reserved.v.(V-E+F)

日本版運営: 株式会社角川アスキー総合研究所

No part of this issue may be produced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of a phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without written permission of KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.