世界初、香港大学が遺伝子分析で新型コロナ再感染を確認

香港大学の研究チームが、新型コロナウイルスに再感染した症例を世界で初めて確認したと発表した。対策の抜本的な見直しが必要になる可能性がある。 by Antonio Regalado2020.08.27

8月15日、33歳の男性が飛行機で香港に到着した。降機した後、この男性は空港内にある新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の検査場所へ向かい、綿棒で喉の粘液を採取され、検査の結果を待った。

この男性は3月に新型コロナウイルスに感染し、発熱と頭痛に苦しめられて2週間入院した。このため、わずか142日後に再び陽性になるとはおそらく予想だにしていなかったであろう。

しかし、彼は陽性になった。3月に感染したウイルスが体内に残っていたのか、それとも再びウイルスに感染したのか?新型コロナウイルス再感染の症例はこれまでに示されていないが、そういったことは可能なのであろうか?

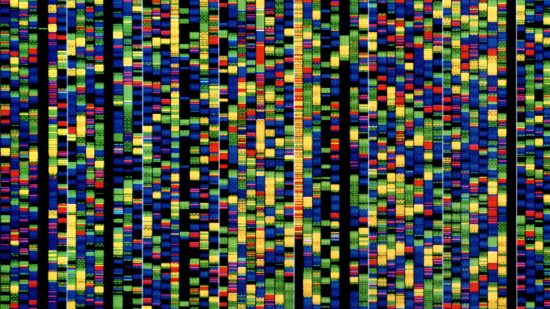

香港大学の科学者たちは、ゲノム分析を実施した結果、この男性が新型コロナウイルスに2度感染したと述べており、新型コロナウイルスに「ヒトが再感染した最初の症例」と呼んでいる。

新型コロナウイルスに対する免疫が減退するという発見は、もしそれが事実であると確認されれば、パンデミックに関する計算を根本的に変える可能性がある。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から回復しても、終生免疫の獲得は保証されず、毎年のワクチン接種が余儀なくされ、回復した者でさえ依然としてマスク着用と社会的距離のルール順守が必要となる。

何よりも、新型コロナウイルスが繰り返し襲ってきて、決して消滅することはないことを意味する可能性がある。

「今回の発見は、他の一般的な風邪の症状を引き起こすヒトコロナウイルスと同様に、新型コロナウイルスが世界の人々の中に根強く残る可能性があることを示すものです」。香港大学医学部のイエン・コクユン(袁國勇)、ト・カイワン(杜啓泓)、フン・ファンガイ(孔繁毅)の3人の教授は、サウスチャイナ・モーニング・ポスト (South China Morning Post、南華早報)が入手した署名入りの声明で述べている。

これまで、日本をはじめとする地域で複数名が、数週間の間隔を空けた新型コロナウイルス検査で2度陽性となったことがあった。しかし、医師たちはその結果を、検査上のエラーまたは感染後のウイルスの残りと結論づけていた。

しかし、イエン教授らは、遺伝子分析によって、この男性が2度ウイルスに感染したことは間違いないと考えている。

新型コロナウイルスは世界中に広がるにつれて、緩やかに変異してきた。そのため、異なるウイルス株には固有の遺伝子的特徴がある。イエン教授らが、この男性が3月に罹患した際のウイルスと8月に感染したウイルスの遺伝子配列を比較したところ、24か所で違いが見つかった。

「イエン教授らのチームにより、新型コロナウイルスの最初の感染におけるウイルス株のゲノム配列が、2度目の感染で見つかったウイルス株のゲノム配列と明らかに異なることが示されました」。香港大学は発表でこう説明している。

風邪の症状を引き起こす一般的な4種類のコロナウイルスは、しばしば、場合によっては数か月以内に人々を再感染させることが分かっている。このような事実、さらには新型コロナウイルスに対する抗体が時間とともに減退することを示すデータから、以前から一部の科学者は新型コロナウイルスに対する免疫も同様のパターンをたどるだろうと予測してきた。

もしそれが真実であるならば、人は定常的に、おそらく数か月後には新型コロナウイルスに対する免疫を失うことになる。そのため、集団免疫によって新型コロナウイルスを完全に排除できる可能性は低いと中国メディアの症例報告記事は伝えている。

とはいえ、新型コロナウイルスが現在ほど危険なままであるということではない。感染したことがある人やワクチン接種をした人は、2度目、3度目と感染したしても症状が軽くなる可能性がある。一部のコロナウイルス専門家は、新型コロナウイルスは再感染すると、肺に侵入して肺炎を引き起こすのではなく、上気道に留まって鼻風邪のような症状を引き起こすと指摘している。

少なくとも香港の男性に関しては、2度目の感染は最初の感染時ほどの深刻さはない。医師は、この男性が症状をまったく示していないという。

(関連記事:新型コロナウイルス感染症に関する記事一覧)

- 人気の記事ランキング

-

- What comes next for AI copyright lawsuits? AI著作権訴訟でメタとアンソロピックが初勝利、今後の展開は?

- Promotion MITTR Emerging Technology Nite #33 バイブコーディングって何だ? 7/30イベント開催のお知らせ

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Namibia wants to build the world’s first hydrogen economy 砂漠の国・ナミビア、 世界初「水素立国」への夢

- Why the US and Europe could lose the race for fusion energy 核融合でも中国が優位に、西側に残された3つの勝機

- Google’s electricity demand is skyrocketing グーグルの電力使用量が4年で倍増、核融合電力も調達へ

- アントニオ・レガラード [Antonio Regalado]米国版 生物医学担当上級編集者

- MITテクノロジーレビューの生物医学担当上級編集者。テクノロジーが医学と生物学の研究をどう変化させるのか、追いかけている。2011年7月にMIT テクノロジーレビューに参画する以前は、ブラジル・サンパウロを拠点に、科学やテクノロジー、ラテンアメリカ政治について、サイエンス(Science)誌などで執筆。2000年から2009年にかけては、ウォール・ストリート・ジャーナル紙で科学記者を務め、後半は海外特派員を務めた。