ホワイトハウスの集団感染、迅速検査はなぜ機能しなかったのか

米国の新型コロナウイルス対策を指揮するはずのホワイトハウスで集団感染が起こり、当のトランプ大統領も感染したことは世界中で話題となった。ホワイトハウスでは迅速検査を毎日実施していたが、なぜ感染を防げなかったのか。 by Neel V. Patel2020.10.12

10月6日夜の時点で、ホワイトハウスの少なくとも18人のスタッフに新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の陽性反応が出た。陽性者の数は増えると見込まれる。そのようなアウトブレイクを阻止するはずだったホワイトハウスの対策が今、厳しい批判の目にさらされている。アウトブレイクの主な理由が、対策の大部分を迅速検査に頼り、それ以外にほとんど何もしていなかったことによるからだ。

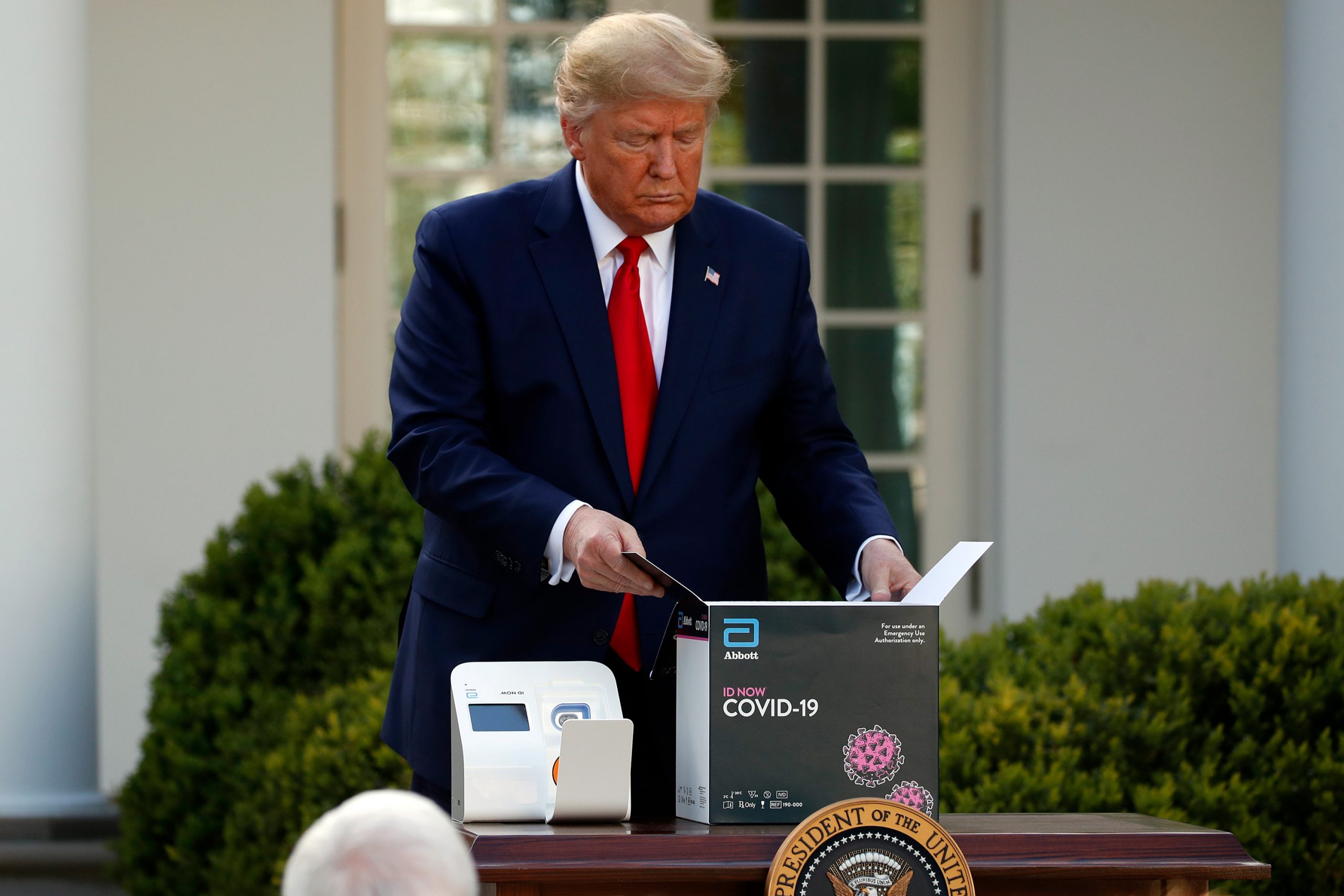

今年3月、医療機器メーカーのアボット・ラボラトリーズ(Abbott Laboratories)が、わずか5~13分で新型コロナウイルスの検査結果が判明する「IDナウ(ID NOW)」という検査プラットフォームの新たなバージョンを公開した。米国食品医薬品局(FDA)はこの検査法をすぐに承認し、同局のスティーブン・ハーン長官はパンデミックとの戦いにおける「ゲームチェンジャー」と呼んだ。

ドナルド・トランプ大統領がその大げさな呼称に飛びつき、ホワイトハウスは建物内の職員全員を検査するためにIDナウを使い始めた。そして8月下旬もしくは9月初旬には、アボットの別の迅速検査キット「バイナックスナウ(BinaxNOW)」に切り替えた。関係者によると、検査は毎日実施されており、ホワイトハウスは基本的に、新型コロナウイルスの執務室への侵入を防ぐ主な手段としてこの検査に頼っていた。マスク着用は任意とされ、社会的距離措置は実施されていなかった。

それでも、アボットのキットのような迅速検査については、偽陰性(実際はウイルスを保有しているのに保有していないかのような結果が出ること)が一般市民の間で報告されるようになっていた。つまり、知らないうちに他人に新型コロナウイルスを広めている感染者がいるかもしれないのだ。ホワイトハウスでのアウトブレイク事例は迅速検査の限界を非常によく表している。だからといって、迅速検査を完全にやめてしまうべきではない。ただ、この検査法を適切に実施する必要があるということだ。

検査の基本知識

100%正確な検査は存在しないが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の「鉄板」と言えるのがPCR検査だ。鼻腔を綿棒で拭った後、採取したサンプルを「ポリメラーゼ連鎖反応」にかける。PCRプロセスは、ウイルス性遺伝物質があればそれを増幅させ、被験者がウイルスに感染しているかどうかを臨床医が判断することが可能となる。

PCR検査の利点は精度が極めて高いことだ。通常、偽陰性となる確率は非常に低く、わずか2%程度である(しかしながら、パンデミックの初期に発表された研究の中には、鼻腔からサンプルを採取した場合に37%という高い割合で偽陰性になるという結果もあった)。

しかし、PCR検査にもマイナス面はある。綿棒によるサンプルの採取は被験者に不快感をもたらすため、正確に実施するのが難しい。採取したサンプルは、設備が完全に整った研究室に運ばなくてはならない。PCRで分析できる体裁が整うのに最低2時間必要なため、結果がわかるには通常、最短でも24時間を要する(未 …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声