技術楽観主義の再来——テクノロジーは明るい未来を照らすか?

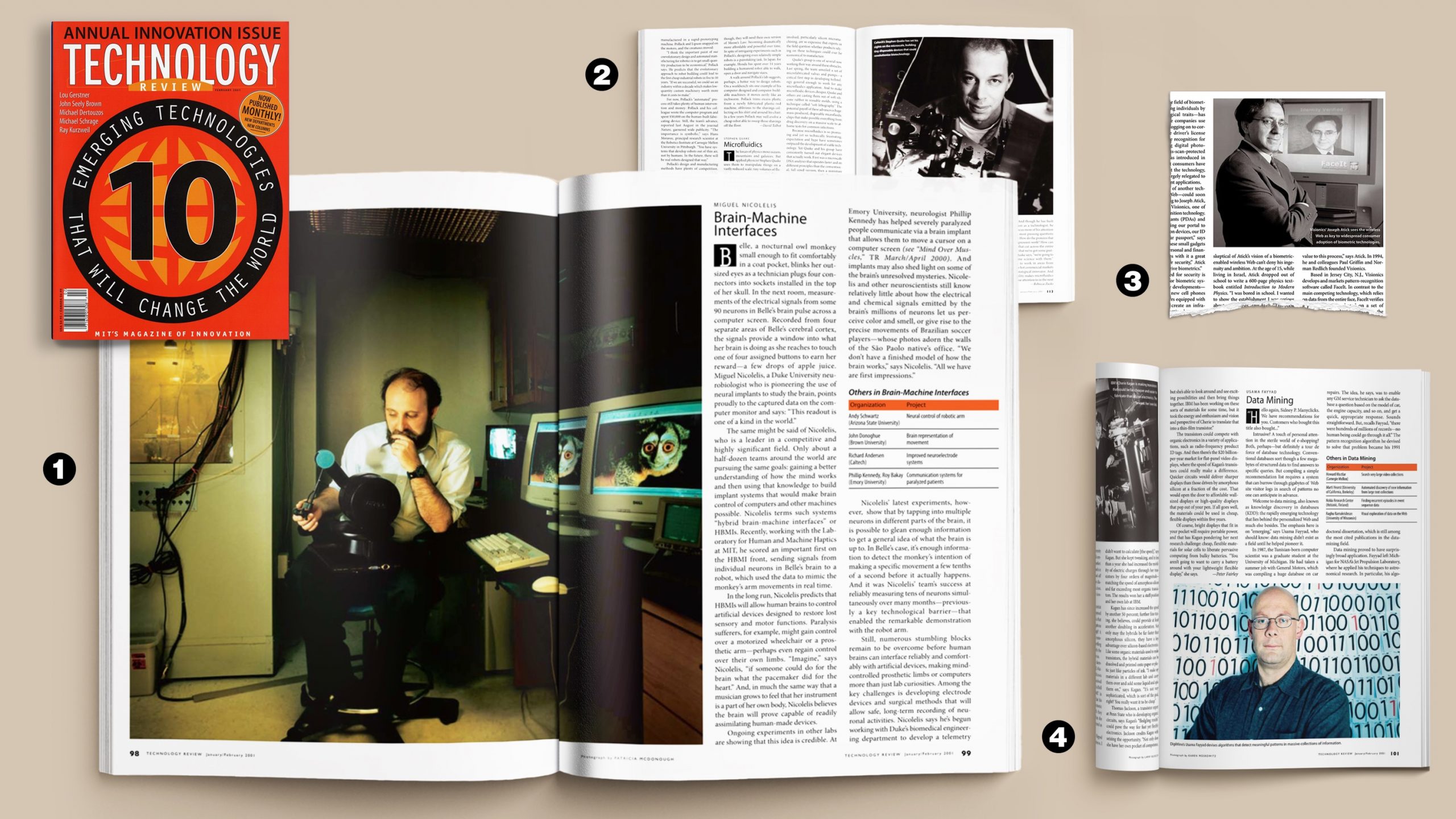

MITテクノロジーレビューは毎年、世界を変える可能性のあるブレークスルー・テクノロジーを選んで発表しているが、それらのテクノロジーは本当に私たちは進歩をもたらしているのだろうか。テクノ・オプティミズム(技術楽観主義)がピークだった2001年に選ばれたブレークスルー・テクノロジーを20年後の今、見直して、そのことを検証する。 by David Rotman2021.04.30

MITテクノロジーレビューは20年前、「世界を変える」ことが有望視されている10の新興イノベーション分野を選んだ。当時はテクノ・オプティミズム(技術楽観主義)のピークだった。確かに、ドットコム・ブームは内部崩壊の真っ只中にあったし、一部のインサイダーたちはムーアの法則の終焉についてすでに悩んでいた(業界は現在でも、コンピューターをよりパワフルにする方法を探し続けている)。しかし、多くの点で、当時は科学やテクノロジーにとって輝かしい時代だった。

- この記事はマガジン「10 Breakthrough Technologies」に収録されています。 マガジンの紹介

2001年2月、ヒトゲノムのドラフトが公開された。人間の最も深い生物学的秘密を明かすことを約束する遺伝子の設計図だ。ナノテクノロジーの新たなブレークスルーは大いなる興奮をもたらした。量子コンピューティングや分子コンピューティングの初期の進歩は、ムーアの法則後の時代の新たなコンピューティングの到来を予感させた。そして、おかしな名前の驚くべき検索エンジンが登場し、急速にユーザーを獲得し、ネットサーフィンをして情報にアクセスする方法を変えた。

したがって、MITテクノロジーレビューが現在「ブレークスルー・テクノロジー10」と呼んでいるリストの最初の年次(2001年)のリストを振り返るのは、どれだけ私たちが進歩したのかを知る手がかりが得られるという点で、価値がある。

まず、2001年版のリストが、よく考えられたものであったことを認めよう。当時のMITテクノロジーレビューは、ロボット外骨格やヒトのクローニングについて取り上げるのは避けた。分子ナノ製造や、ナノマシンが無限に増殖して世界を終焉に導くという恐ろしい「グレイ・グー(grey goo)」についてもだ。どれもこれも当時ホットな話題だったものだ。その代わりに、情報技術、材料、バイオテクノロジーなどの基礎的な進歩に焦点を合わせた。当時取り上げたほとんどのテクノロジーは今でもなじみがある。データマイニング、自然言語処理、マイクロ流体力学、脳機械インターフェイス、顔認識などの生体認証、そしてロボット設計などだ。

これらのテクノロジーは、20年前私たちが抱いていた夢を、どれほど実現できたのだろうか?2001年のリストから得られた教訓をいくつか紹介しよう。

教訓1:

進歩は得てして遅い

リストの最初に挙げた脳機械インターフェイス(BMI)は、神経科学者のミゲル・ニコレリスが、ベルという名前のかわいいヨザル(フクロウザル)が数滴のアップルジュースを得る方法を考えているときに、脳から発せられる電気信号を記録した、という記述から始まっている。時代を下って2020年の夏の終わり、イーロン・マスクが脳機械インターフェイスのスタートアップ企業「ニューラリンク(Neuralink)」のデモンストレーションでガートルードというかわいいブタの脳信号を披露すると、参加した熱狂的なファンから感嘆の声が上がった。

マスクのイベントを見た人たちは、ニコレリスの実験から本当に20年が経過したのか? と疑問に思ったかもしれない。マスクとニコレリスのどちらも、埋め込まれたチップを介して、脳をコンピューティングデバイスに直接接続するという同様のビジョンを持っていた。MITテクノロジーレビューの医学生物学担当編集者であるアントニオ・レガラードは、2001年に次のように書いている。「ニコレリスは、この試みを、差し迫る大変革の一部とみなしている。最終的には『脳インターフェイス』が『パーム・パイロット(Palm Pilot、当時販売されていた携帯情報端末)』と同じくらい普及するという大変革だ」。

確かに、「パーム・パイロットと同じくらい普及する」という主張は実現した。だが、それは、もっぱらパーム・パイロットが絶滅したおかげであり、脳機械インターフェイスが一般的になったからではない。何年もかけて、有望な人体実験は何度か実施されたが、このようなインターフェイスはいまだに科学的にも医学的にも奇抜なものである。結局のところ、神経科学は非常に難しいものだ。電気機器を小型化し、インプラントをワイヤレス化することには成功したが、神経科学の進歩は遅く、ニコレリスやマスクのビジョンの実現を妨げている。

教訓1の補足:成功は、多くの場合、一連の進歩がすべて同時に起こるかどうかに左右される。脳機械インターフェイスを実用化するには、科学とガジェットの両方の進歩が必要だ。

教訓2:

危機で状況が一変することもある

2001年にマイクロ流体力学を選んだのは、いわゆるラボ・オン・チップ(Lab-on-a-chip)と呼ばれる小さなデバイス上で、少量の生物学的サンプルをあちこち移動させることについて、いくつかの目覚ましい進歩があったことが理由だ。その進歩により、迅速な診断検査や、薬物実験やゲノム実験の自動化が有望視されていた。

それ以来、マイクロ流体力学は、生物学研究において、貴重な用途を見つけてきた。超安価で使いやすい紙の診断テスト(「ペーパー診断(Paper Diagnostics」は2009年のブレークスルー・テクノロジー10だった)など、巧妙な進歩が続いている。しかし、検査を一変させるという約束を果たすに及ばなかった。単に、このテクノロジーに対する圧倒的な需要がなかったためだ。マイクロ流体力学は科学的僻地となってしまったと言っても過言ではない。

だが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の登場で状況は一変した。分析実験室で多段階の手順を踏まなければならない従来の検査はカネも時間もかかるとして、突然、迅速で安価なラボ・オン・チップの解決策が求められるようになった。研究者がそのテクノロジーの埃を払うのに数カ月かかったが、現在では、マイクロ流体力学を使用した新型コロナウイルス感染症の診断法が登場している。クリスパー(CRISPR)遺伝子編集を利用するものをはじめとするこれらの手法により、新型コロナウイルス感染症の検査は、はるかに利用しやすく、広く用いられるようになるはずだ。

教訓3:

思いもしない方向へ行くことがある

2001年、バイオメトリクス(生体認証)のパイオニアの1人であるジョセフ・アティック博士は、顔認識を、人々がより安全かつ簡単にガジェットやコンピューターと接続する方法と見なしていた。顔認識は、暗証番号やパスワードの終わりを告げ、ますます人気が高まっていた携帯電話や携帯情報端末に、所有者を認識する方法を与えるだろう、と。博士のビジョンは、アップルの「フェイスID(FaceID)」といったアプリケーションにより、ある程度実現した。しかし、顔認識もまた、現在、アティック博士が「ショッキングだ」と語る方向へと転換することになった。

2001年には、顔認識アルゴリズムには限界があった。顔の際立った特徴を識別する方法について、人間が数学形式で指示を与える必要があった。また、認識対象となる顔データベース内のすべての顔は、手間をかけてソフトウ …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声