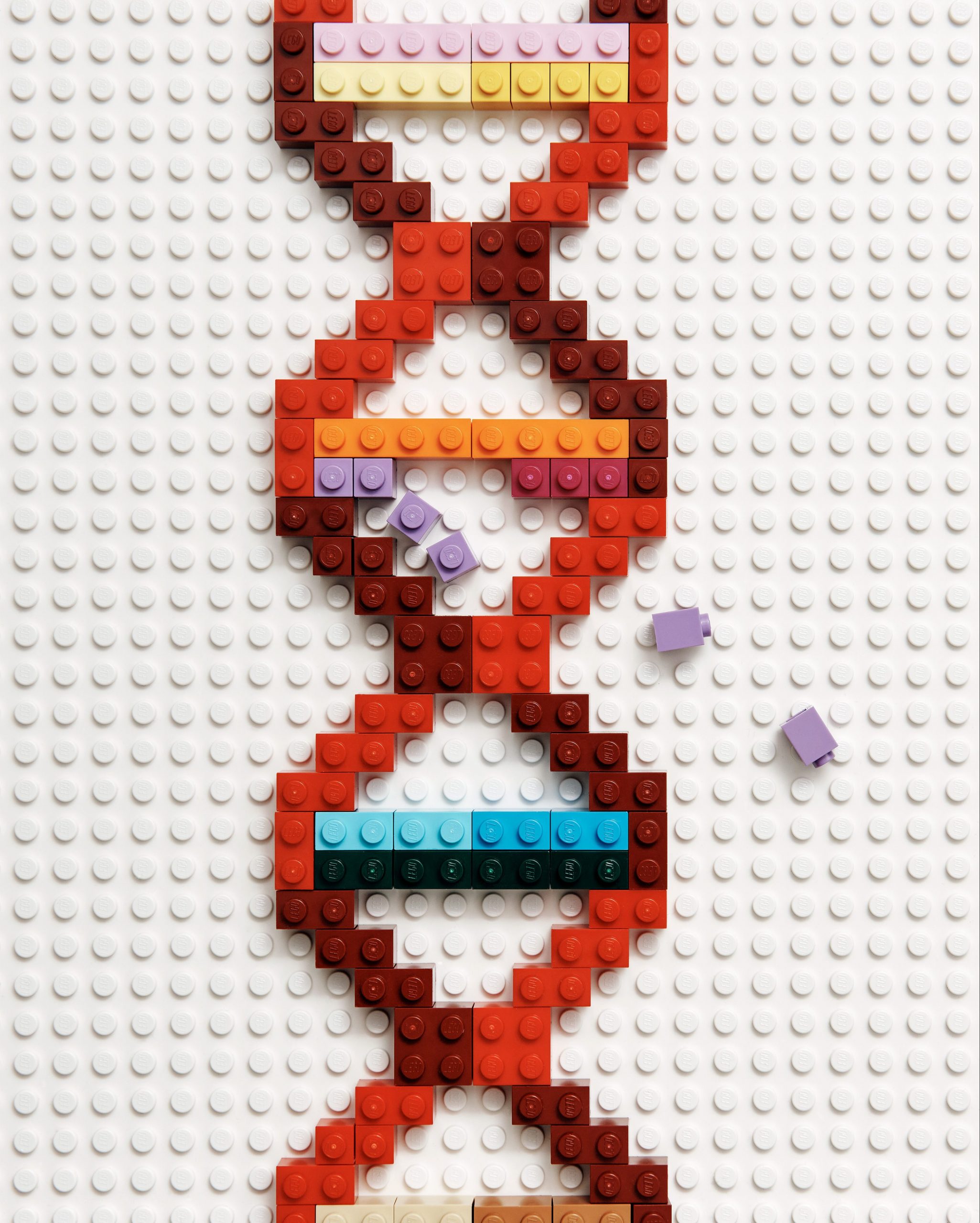

脳のモザイク現象は

「心の健康」に関係するか?

探究続けた研究者の20年

脳の遺伝子モザイク現象と、自閉症や統合失調症、アルツハイマー病などの精神疾患との関連性が明らかになりつつある。マコーネル博士は極貧の大学院生時代から20年以上、この分野の研究にキャリアを費やしてきた。 by Roxanne Khamsi2021.10.04

マイク・マコーネルが自身のキャリアを何に費やすかを決めたとき、彼は29歳。博士号を取得する気になったものの、一文無しだった。マコーネルは、体内の免疫細胞が絶えず自身のDNAを再配列し、侵襲性病原体に結合する適切な形の受容体を作ることによって、ヒトを病原体から守っていると生物学の授業で学んでいた。1990年代後半にバージニア州のバージニア工科大学で免疫学の修士号課程を修了した頃、ルームメイトと一緒にビールを飲みながら、免疫のメカニズムについて熱く語り合ったものだ。「突然、このアイデアが閃いたのです」とマコーネル博士は回想する。遺伝子の再配列が免疫系の機能を助けているとしたら、それは他にどこで生じる可能性があるのか? 脳はどうなのか? 「ニューロンでも遺伝子の再配列が起こっていたらすごいのではないだろうか?」と思ったという。

当時、ほとんどの科学者は、正常な神経系の細胞は同一のゲノムを持っていると想定していた。しかし、マコーネルが科学文献を調べたところ、この疑問を追求しているのが自分だけではないことがわかった。カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)の神経科学者であるジェロルド・チュン博士がこのテーマにすでに取り組んでいた。マコーネルはチュン博士に手紙を書き、西海岸にあるチュン博士の研究室に入れてもらえるよう頼んだ。ただ、問題が1つだけあった。マコーネルには、サンディエゴまで行く金銭的余裕がなかったのだ。

マコーネルは「ただでさえ食うや食わずの貧乏大学院生」で、濃紺の1966年式フォードマスタングを修理するお金がなかった。家族の中で初めて大学に進学したため、利用できる伝手やコネもあまりなかった。「引越費用を援助してくれるような人は誰もいませんでした」と振り返る。チュン博士は、マコーネルが壊れた車を修理して国を横断し、自身の仮説の検証を始められるように1000ドルを提供した。

マコーネルは、特殊な染色液を使ってマウスの胚と成体マウスのニューロンの染色体を染色した。そして、ほとんどの研究者が予測したような遺伝子の完全なコピーではなく、免疫細胞で見られるのと同じような遺伝子の再配列がニューロンで起こり、多様性が生じているのが見つかると期待した。しかし、その代わりに、立て続けに発見したのは、染色体の数が誤っている脳細胞だった。

これは驚きであった。細胞は、分裂して娘細胞のためにDNAを複製する際に、遺伝子のコピーが誤って追加されたり失われたりすることがある。これは、免疫系に有益な染色体内の並び替えとは異なり、非常に有害な誤りであると考えられていた。ニューロンが遺伝物質におけるこのような大きな変化に耐えられるとは考えられなかった。しかし、マコーネルは、染色体が余分にあるか欠落している異常なニューロンを立て続けに発見し、ついには科学的仮定の再考を余儀なくされた。「私たちはこのクレイジーなアイデアを真剣に受け止めました」とマコーネル博士は言う。同じ研究室の博士研究員であるスティーブンス・レーエンは、研究でニューロンを培養した専門知識があったため、そのデータを解析した。

2001年に発表されたレーエンとマコーネルらのチームの研究では、発育中のマウスの胚の中枢神経系に、完全ではない遺伝子のコピーが含まれていることが示された。各マウスの胚のニューロンのうち、平均して約3分の1が染色体を失っているか、染色体が余分にあることがわかったのだ。その結果は「遺伝子モザイク」として知られるものであった。それらの細胞の多くは生き残れなかったが、成体マウスの脳にまで生き延びた細胞もあった。 マコーネルやチュン博士らは、そのような遺伝子モザイクが何を意味するのか思いを巡らせた。おそらく人間においては、神経障害、さらには精神疾患の原因となるのかもしれない。いずれにせよ、遺伝子的に同一の脳細胞という従来の概念が間違っていたことは、謎解きにおける初期の手がかりであった。

当時、精神疾患の生物学的因果を理解しようとしていた科学者たちは、主に受胎の瞬間に近いところで発生し、それによって人のすべての細胞に反映される遺伝子の突然変異を探していた。ところが、単一の遺伝子が特定疾患の原因かもしれないという、興味をそそる手がかりが現れた。例えば1970年に、奇矯な言動を伴うあるスコットランド人の10代の若者には、壊れた遺伝子領域が存在することがわかった。そして、精神疾患を抱える彼の親戚にも、同じ異常があったことが判明した。研究者が「DISC1(disrupted-in-schizophreni、統合失調症における崩壊)」と名付けたこのエラーの特定には30年を要した。

これまでに1000件ほどの研究論文が発表されているが、DISC1(または他の単一遺伝子)が統合失調症に関与しているかどうかについては、依然として多くの議論が交わされている。他のいくつかの遺伝子も原因となっている可能性があるとして精査されており、あるヒトゲノム全体に関する研究では、突然変異が統合失調症のリスクを高めると考えられるとして、120以上の異なる場所が指摘されている。しかし、このような「統合失調症遺伝子」の広範な捜索がされても、これまでに研究された単一の遺伝子または突然変異は、DISC1を含め、統合失調症の決定的な原因と見なされるほど大きな影響を及ぼしてはいないようだ。

実際、科学者たちは、自閉症やアルツハイマー病など、ほとんどの脳障害の原因となっている特定の遺伝子を見つけるのに苦労してきた。人間の体の他の部分の問題とは異なり、「脳障害の症状の大部分は識別可能な遺伝子に関連付けられていません」と、現在はカリフォルニア州ラホヤにあるサンフォード・バーナム・プレビス医学研究所(Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute)に勤務するチュン教授は言う。

しかし、マコーネルらの研究は別の考え方を示した。常に認知の問題を引き起こしているのが、欠陥のある単一の遺伝子、または一連の遺伝子でなかったとしたらどうなのだろうか?原因が細胞間における遺伝子の差異によるものであるとしたらどうだろう。

この解釈には無理があるように思えたが、より多くの研究者がそのことを真剣に考え始めた。科学者たちは、脳内の850億から1000億のニューロンがある程度協調して機能することをすでに知っていた。しかし、これらの細胞の一部が他の脳細胞とは異なる遺伝子を持っている可能性がある場合に、どんなリスクが存在するかを知りたいと考えた。

定説からの脱却

現在51歳のマコーネル博士は、この疑問に答えるために自身のキャリアのほとんどを費やしてきた。教授然とした短い顎ひげを蓄え、四角い眼鏡をかけており、ちょっとサーファーっぽい話し方をする。しかし、激しさも備えている。ハリウッドスターのリーアム・ニーソンの若かりしころに少し似ており、目は憂いを帯びて雰囲気があり、額にはしわがある。UCSDで博士号を取得した後、マコーネルは再び荷物をまとめ、ボストンに移って、ハーバード大学医学部で博士研究員となった。しかし落ち着けなかった。寒い気候を好まなかったので、カリフォルニアに戻って、そこで見つけた脳の遺伝子の差異に関するデータを見直したいと思った。 「モザイク現象は私が取り組むことができる最も興味深いものだと思いました。ひと冬をボストンで過ごしたせいで、サンディエゴが本当に恋しくなりました」と、マコーネル博士は茶色の髪の毛の端を耳の後ろに流しながら回想した。

そこでマコーネル博士は、サンディエゴにあるソーク研究所(Salk Institute)の神経科学者であるラスティ・ゲージ博士と連絡を取り始めた。ゲージ博士は遺伝的多様性にも関心を寄せていたが、別の科学上の定説に対する反論で最もよく知られていた。長い間、成人では決して新しいニューロンは作られないと思われてきたが、ゲージ博士は1990年代後半に、海馬と呼ばれる脳領域で、細胞が新しく誕生した証拠について詳述した論文 …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか