臓器チップは動物試験の

終わりを告げるか?

臓器を模倣した「臓器チップ」が、疾患の理解や新薬の開発、個人に合わせた治療法の開発などに使われている。臓器チップは動物試験への依存を減らし、新薬開発や希少疾患の研究を変革する可能性がある。 by Harriet Brown2024.07.08

- この記事の3つのポイント

-

- ロタウイルスワクチンの有効性が低所得国で低い理由を臓器チップで研究

- 臓器チップは動物実験の代替となり創薬を加速する可能性がある

- 一方で標準化やヒト細胞の安定供給などの臓器チップに課題も

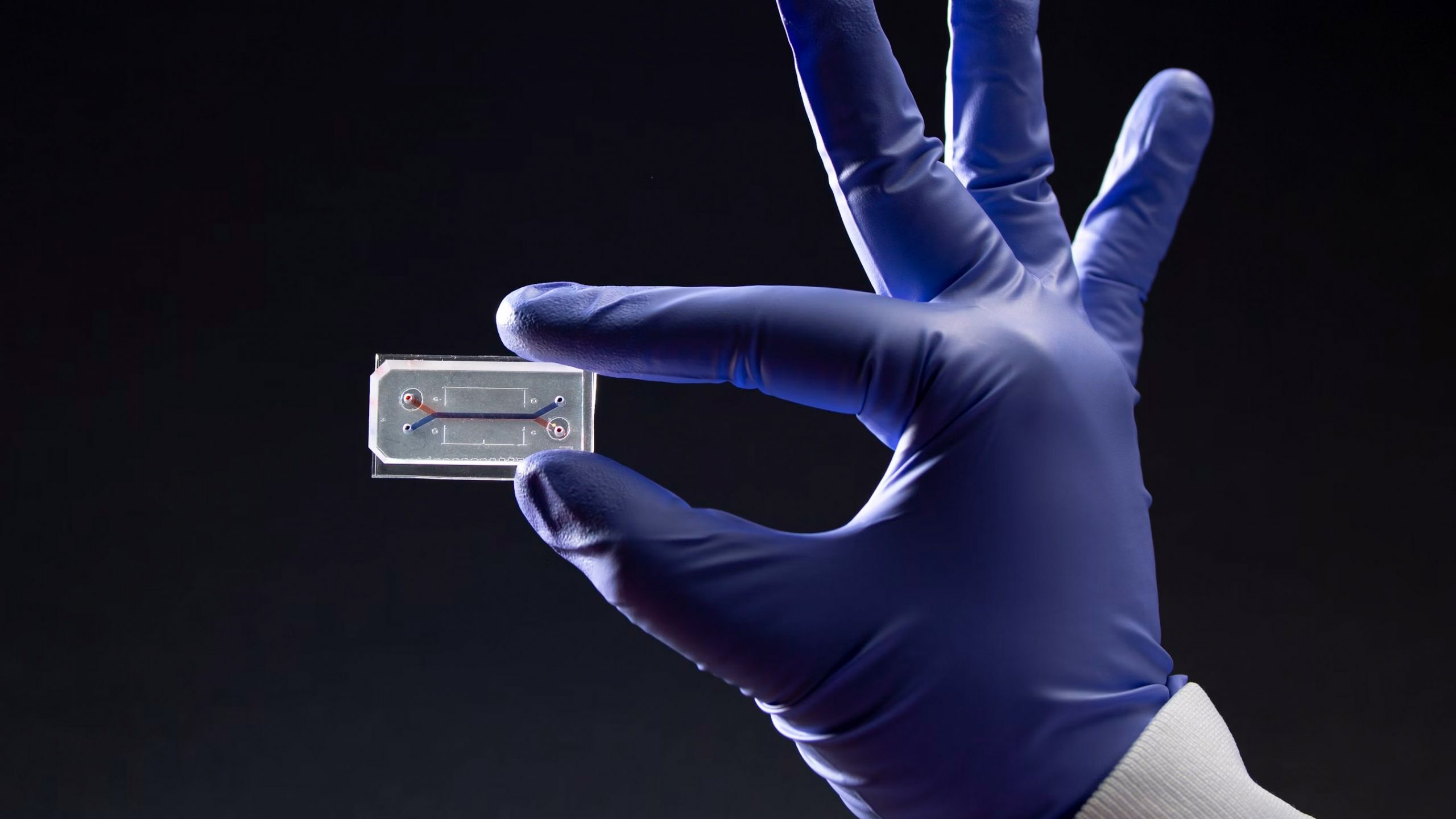

ショーン・ムーアが研究室のクリーンルームの顕微鏡で、腸の組織片を観察している。薄い灰色の背景に、色の濃いくねくねした円筒構造が映っている。この試料は実際の腸の一部ではない。長方形の小さなプラスチック片に乗せられたヒトの腸細胞であり、ムーアの研究室が3年前に購入した、いわゆる「臓器チップ(organs on chips)」の24個のうちの1つだ。

バージニア大学医学部の小児胃腸科医であるムーア教授は、これらのチップから、格別困難な研究課題に対する答えが得られることを願っている。ムーア教授は現在、ロタウイルス感染症を研究している。この一般的な感染症は、小児に重度の下痢や嘔吐、脱水症を引き起こし、死に至ることもある。米国などの富裕国では、ロタウイルスのワクチンを接種された子どもの最大98%が生涯にわたる免疫を手に入れる。だが低所得国においては、免疫を獲得するのはワクチンを接種された子どもの3分の1程度のみだ。同教授はその理由を探っている。

ムーア教授の研究室では一部の手順にマウスを用いているが、ヒトの治療法を特定する際の動物実験の成績の悪さはよく知られている。動物実験を経て開発された薬の約95%は、ヒトへの効能がない。このような「翻訳ギャップ」については、古くは1962年から記録が残っている。「製薬業界では動物モデルのお粗末さはよく知られています」。ハーバード大学ヴィース研究所(Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering)の創設者で、臓器チップの推進を主導するドン・イングバー所長は語る。「FDA(米国食品医薬品局)も(動物)モデルが『使えない』ことは承知しています」 。

しかし、最近まで他の選択肢はなかった。倫理的あるいは実用的な観点から、ムーア教授が追究しているような問題にはヒトの無作為二重盲検法では対処できない。ところが「生体模倣システム」とも呼ばれる臓器チップは、真に実行可能な代替案を提供してくれる可能性がある。見た目はUSBメモリーほどの大きさで、長方形の可塑性ポリマーという極めて平凡なものだ。だが実際には、生物工学の大きな成果なのだ。微細な構造物に細い導管が通っており、その導管の中にはヒトの生体組織が配置されている。これらの組織は流体や空気の流れに合わせて膨張・収縮し、呼吸や血流、それに消化器官の筋収縮である「蠕動(ぜんどう)」といった臓器の主な機能を模倣する。

現在では60社を超える企業が商業的に臓器チップを製造しており、肝臓・腎臓・肺・腸・脳の5大臓器に重点的に取り組んでいる。臓器チップは疾患の理解や創薬・新薬試験のほか、個人に合わせた治療法の探求にすでに使用されている。

チップの改良も進んでおり、現代医療の最大の問題の1つを解決できる可能性がある。「創薬の際には3つのことを実行する必要があります」。ボストンのバイオテック企業エミュレート(Emulate)のCSO(最高科学責任者)を務める薬理学者のロルナ・エワートはそう語る。「安全性を示すこと。効能を示すこと。製造可能であること。この3つです」 。

すべての新たな化合物は前臨床段階を経過する必要がある。前臨床段階では、ヒトの臨床試験に移行する前に安全性や効能が検証される。近年まで、薬をヒトで試す前に、そうした試験を少なくとも2種類の動物(通常はラットとイヌ)で実施しなければならなかった。

しかし、2022年12月、1938年に施行されたFDA法(FDA Act)の修正版である「FDA近代化法(FDA Modernization Act)」にバイデン大統領が署名した。法律の文面は多少変更された程度だが、このFDA近代化法によって、動物を用いない前臨床試験への扉が開かれた。製薬会社が何らかの方法を使って安全で効果的な薬を早く特定できるのであれば、すべての人間にとって治療法の改善を意味し、価格も下がる可能性がある。

ムーア教授は自身や同僚が困惑しているロタウイルスのワクチン反応について役立つことを期待して、臓器チップの力に賭けている。「答えが得られれば、多くの子どもの命を救えるでしょう」。

この30年で多くのチームが臓器チップに取り組んでいるが、この分野の先駆者として広く認められているのが、コーネル大学のマイケル・シューラー名誉教授(化学工学)だ。80年代、同名誉教授は数学と工学の研究者で、薬の試験に使用可能なさまざまなヒト細胞を植え付けた細胞培養ベース「アニマル・オン・チップ(animal on a chip:チップ上に再現された動物)」のアイデアを持っていた。互いに連結したいくつかの臓器細胞を同一のチップ上に配置することで、臓器間の化学的なやりとりや薬が体内で移動する様子を模倣することを目指していた。「それはSFの世界の話でした」と語るのは、コロンビア大学で医用生体工学を研究しているゴルダナ・バンジャク・ノヴァコビッチ教授だ。同教授の研究室では心臓組織のチップに取り組んでいる。「チップの上に人体はありませんでしたし、今もありません。チップ上で本当に人体を再現できるのか。それは神のみぞ知る、です」。

シューラー名誉教授は多臓器系のコンピューター・モデルの開発を望んでいたが、未知の要素が多すぎた。思い描いていた生体細胞の培養システムが、そうした空白を埋めるはずだった。しばらくの間はアイデアを温めていたが、想定したモデルを構築できるような材料は存在しなかった。

そうした問題に取り組んでいたのは、シューラー名誉教授だけではなかった。マサチューセッツ工科大学(MIT)の生物工学科創設教授で、2006年のマッカーサー「天才助成金」を受け取ったリンダ・グリフィスは、90年代の終わり頃にごく初期型の「肝臓チップ」設計した。これは平らなシリコンチップで、厚さは数百マイクロメートル。内皮細胞を備え、ポンプやシリコンの管、微細な穴を備えた高分子膜を経由して酸素と液体が出入りする仕組みだった。ラットの肝臓細胞をこのチップに移植してみると、細胞は立体的な組織に育った。肝臓そのものではなかったが、ヒトの生きた肝臓が有する機能のいくつかを再現していた。それが開始点となった。

バイクに乗ることを趣味とし、柔らかな南部なまりで話すグリフィス教授は、子宮内膜症(子宮の内側にある細胞が腹部全体で増殖する炎症性疾患)の患者でもある。吐き気や痛み、血液の損失に何十年も耐え、手術を繰り返してきた。療養休暇をとる …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか