遺伝子編集で皮膚をセンサーに改造、採血不要の血糖値検査

糖尿病患者向けに、血糖値センサーの役割を果たすように遺伝子操作した皮膚を移植する研究が進んでいる。遺伝子療法の用途が広がりそうだ。 by Antonio Regalado2017.10.06

糖尿病患者は血糖値を測定するために、定期的にフィンガープリック(指に針を刺す器具)で血液を採取しなければならない。煩わしいことだが、血糖値のバランスが崩れることは死につながるため、怠ることはできない。

だからこそ、技術者たちは何十年も、針を刺さなくてもすむ血糖値センサーの開発に取り組んできた。しかし、実現が難しいことはわかっている。皮膚を通して血糖値を正確に測定するのは、簡単ではないのだ。

だったらその代わりに、人間の体を再設計してしまってはどうか。それが、シカゴ大学のベン・メイがん研究所に所属するシャオヤン・ウー(Xiaoyang Wu)准教授たちがひらめいた妙案である。

ウー准教授たちの研究チームは、テクノロジーの興味深いマッシュアップをした。ねずみの皮膚細胞を取り出して遺伝子を編集し、体に移植することで、バッテリーなしで常時機能する血糖値センサーにしてしまったのだ。

ウー准教授によれば、生きている皮膚をセンサーにした初の事例であり、フィンガープリックや一部の糖尿病患者が使用している常時監視装置に比べても「皮膚ベースの技術には数多くの利点があります」という。

ウー准教授たちの研究チームは、論文公開サイトbioRxivで発表した論文の中で、皮膚は人体における最大の器官のひとつであると指摘している。皮膚は手に入りやすく、ウー准教授たちが言うには、もしうまくいかなくても後で簡単に取り除ける。

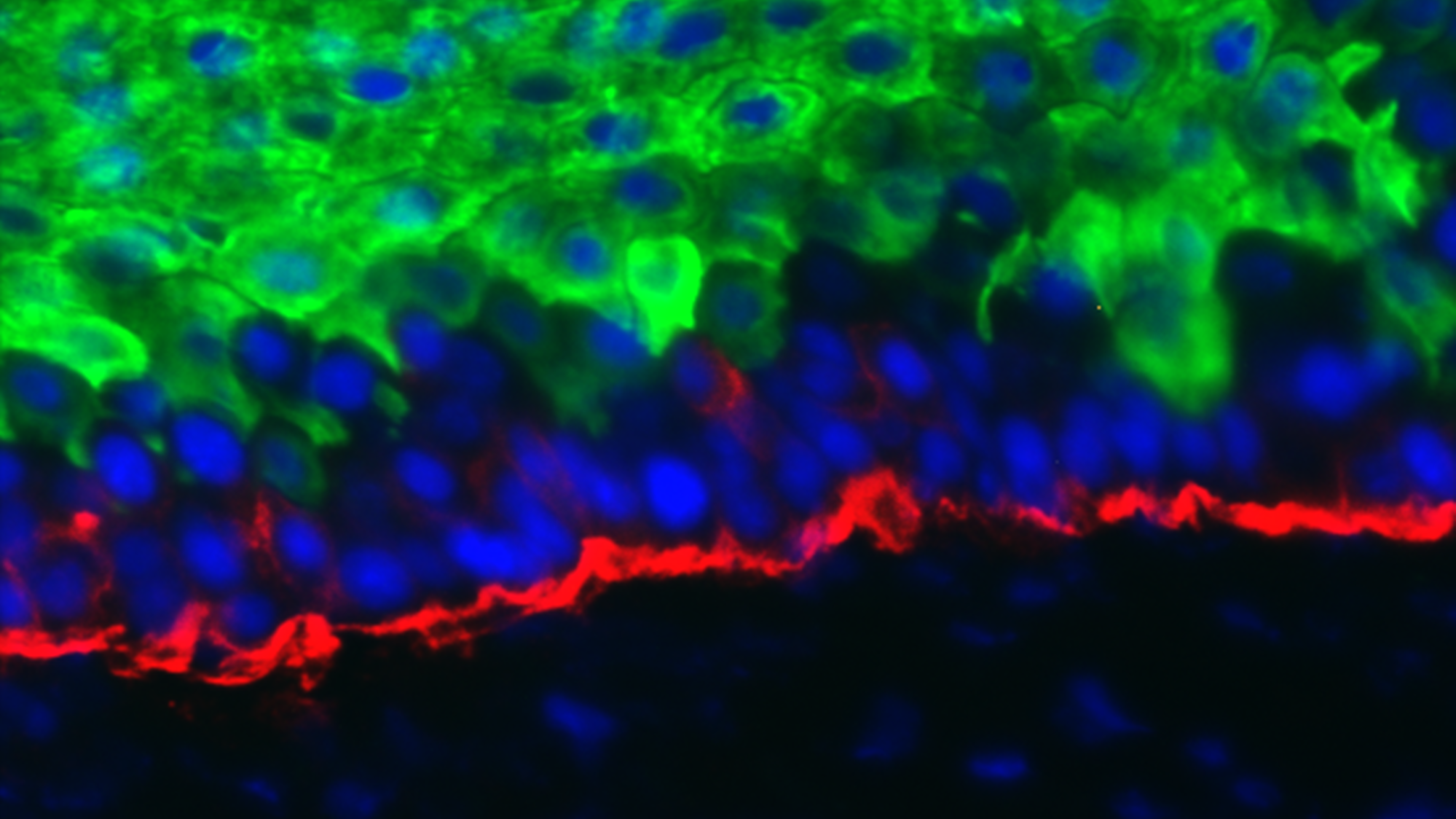

生物学的発明を実現させるために、ウー准教授たちのチームはまず、新しい皮膚を作る役割を果たしている幹細胞の一部をネズミから採取した。次に、遺伝子編集技術のクリスパー(CRISPR)を使って、糖分子に張り付くタンパク質を生成する大腸菌バクテリアの遺伝子を加えることにより、組み込み型のブドウ糖検出器を作り出した。

研究チームは続いて、2つの蛍光分子を生み出すDNAを加えた。すると、大腸菌のタンパク質が糖分子に張り付いて形状を変化させたとき、蛍光分子同士の距離が近づいたり、遠ざかったりする。つまり、顕微鏡を使って観察できるシグナルが生成されることになる。

ここまではすべて、研究室のペトリ皿上での作業だ。研究チームは次に、遺伝子操作した皮膚パッチを、マウスの背中に移植して、ブドウ糖を感知する細胞を体内に組み込めるかどうかを試した。ウー准教授によると、空腹状態に置かれたマウスに突然大量の砂糖を与えたところ、細胞は30秒以内に反応したという。この方法で測定した血糖値は、同時に実施した血液検査による値と同じくらい正確だったという。

ウー准教授たちの技術は、まったく新しい、思いもよらなかった遺伝子療法の使い道を示している。しかし、人間が実際に腕にセンサーを付けられるようになるには、もう少し調整が必要だろう。マウスの皮膚が発光するのを読み取るためには、皮膚をレーザーで照らして、研究所の最高性能の顕微鏡で観察しなければならなかったからだ。

この技術を人間に応用するのが「難題」であることをウー准教授は認めている。人間に使える可能性のあるアプローチについてアイデアがあるが、特許を申請して会社を立ち上げるかもしれないのでまだ明かせないとしている。

ひとつ、すでに明白なのは、この技術は皮膚をセンサーに変えるだけに留まらないだろうということだ。糖尿病の治療薬を生成する似たような細胞も開発できるかもしれない。ウー准教授たちのチームは最近、ネズミの体重を減らす遺伝子療法を開発した(「ジェルや飲み薬も登場、CRISPRを体内に届ける5つの方法」を参照)。皮膚ベースのブドウ糖センサーを遺伝子療法と組み合わせることで、糖尿病を制御する閉ループを備えた生活スタイルを生み出せる可能性があるという。

「この研究により、将来のさまざまな臨床応用に皮膚の遺伝子療法を使うという魅力的な可能性が開けました」とウー准教授は記している。

- 人気の記事ランキング

-

- This Nobel Prize–winning chemist dreams of making water from thin air 空気から水を作る技術—— ノーベル賞化学者の夢、 幼少期の水汲み体験が原点

- Text-to-image AI models can be tricked into generating disturbing images AIモデル、「脱獄プロンプト」で不適切な画像生成の新手法

- The paints, coatings, and chemicals making the world a cooler place 数千年前の知恵、現代に エネルギー要らずの温暖化対策

- Quantum navigation could solve the military’s GPS jamming problem ロシアGPS妨害で注目の「量子航法」技術、その実力と課題は?

- アントニオ・レガラード [Antonio Regalado]米国版 生物医学担当上級編集者

- MITテクノロジーレビューの生物医学担当上級編集者。テクノロジーが医学と生物学の研究をどう変化させるのか、追いかけている。2011年7月にMIT テクノロジーレビューに参画する以前は、ブラジル・サンパウロを拠点に、科学やテクノロジー、ラテンアメリカ政治について、サイエンス(Science)誌などで執筆。2000年から2009年にかけては、ウォール・ストリート・ジャーナル紙で科学記者を務め、後半は海外特派員を務めた。