ニューロテクノロジー高まる期待、「侵襲的」の線引きは?

うつ病などの治療を目的に、さまざまなニューロテクノロジーの手法が研究されている。脳を切開して電極を埋め込む方法は「侵襲的」とされる一方で「非侵襲的」とされる治療法は本当にすべてが非侵襲的ではないのだろうか。 by Jessica Hamzelou2023.03.31

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

脳内の状態を読み取り、その機能に手を加えたり、神経回路を変化させたりすることができる多種多様な「ニューロテクノロジー」が存在する。

それには、脳外から作用するため「非侵襲的」とされる治療法も多く含まれる。しかし、頭蓋骨に穴を開けずとも人の精神にまで働きかけることができるとしたら、その治療法は本当に非侵襲的なのだろうか?

それは最近、私の頭の中を占めてきた疑問だ。1つには、ノースカロライナ州ダーラムにあるデューク大学の法学・哲学教授であるニタ・ファラハニーの『The Battle for Your Brain(あなたの脳を巡る戦い)』を読み始めたばかりということもある。ファラハニーの研究は、新たなテクノロジーが社会にもたらす可能性のある倫理的・法的課題に焦点をあてている。

ファラハニー教授はこの著書の中で、他人の心の中を覗くことのできるテクノロジーがもたらす、潜在的な影響について述べている。神経科学者らはこれまでに、脳画像技術を使って、人の思考や政治的傾向を検知したり、囚人の再犯可能性の高さを予測したりしようと試みてきた。私からすると、これらはかなり「侵襲的」なものに思える。

ミシガン州立大学のロビン・ブルーム教授の研究グループが、脳活動を標的とした治療を受けたことがある人や精神科医、その他一般人に調査したところ、結局のところ、侵襲性の定義は人によって異なるということが分かった。

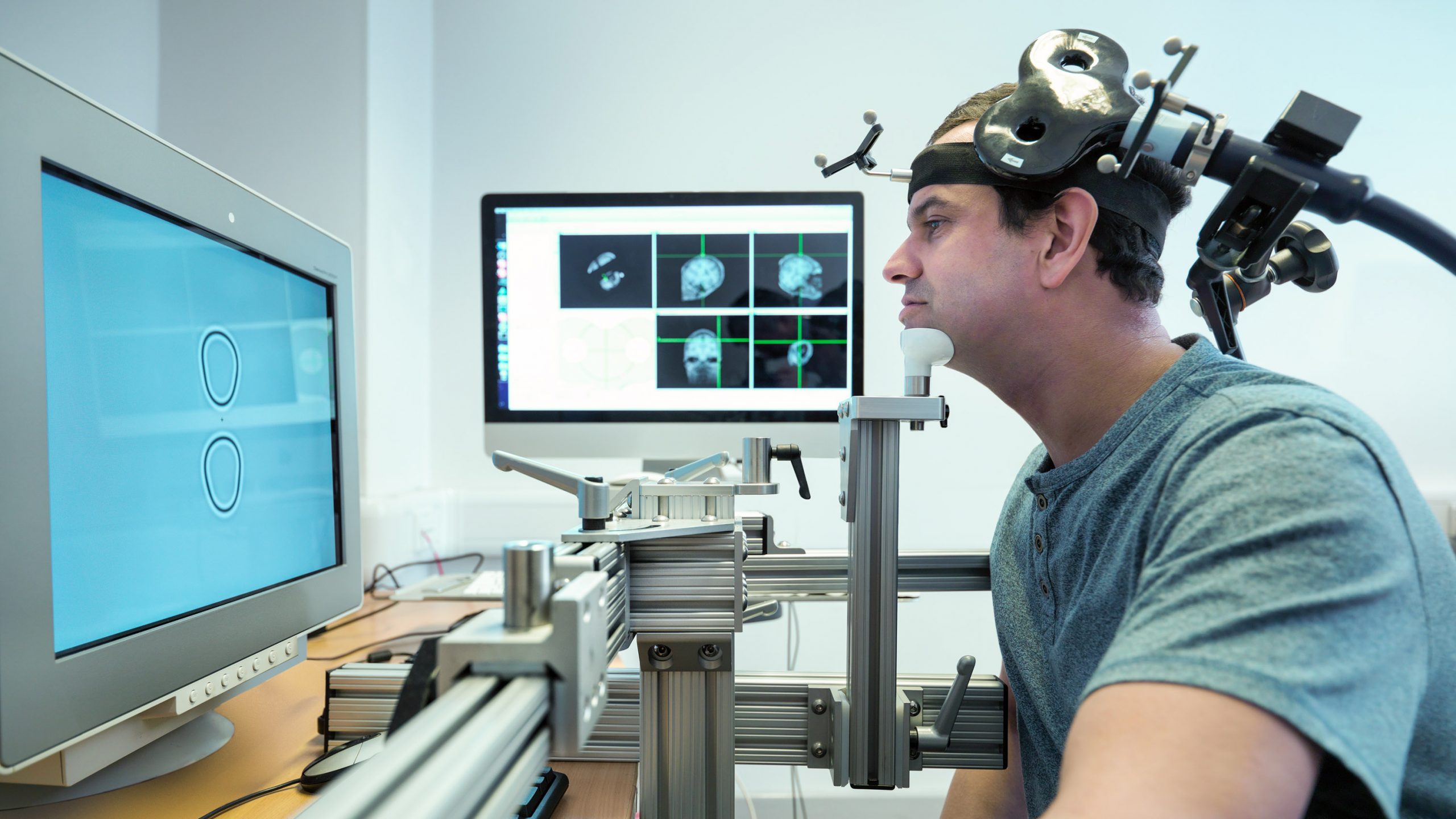

医学的な意味での侵襲的治療とは、一般的に、皮膚に何かしらの切開を加えるような治療を指す。脳深部刺激療法(DBS:Deep Brain Stimulation)は、その分かりやすい例だろう。この治療法では、脳の深部に電極を埋め込んで神経細胞を刺激し、脳部位の活性化状態をコントロールする。

先日掲載した記事で、私は、うつ病の解明と治療のために、14本もの電極を自らの脳に埋め込むことを志願した男性を取材した。彼は脳手術を受けたが、そのうち1本の電極を埋め込む際は、覚醒した状態で、医師が脳内をつつき回して最適な埋め込み場所「スイートスポット」を見つけるという処置を受けた。

入院していたおよそ10日間、その男性(記事では匿名を希望)の脳からはワイヤーが飛び出し、頭は包帯でぐるぐる巻きにされていた。それは間違いなく侵襲的な処置だった。

手術に志願する前、この男性は、経頭蓋磁気刺激法(TMS:Transcranial Magnetic Stimulation)などほかのさまざまな治療法を試していた。TMSとは、8の字型の装置を患者の頭部に当て、磁気パルスを脳の一部に照射して脳活動を阻害するという治療法だ。この方法は通常、非侵襲的と考えられている。

しかし、果たして本当にそうだろうか? ブルーム教授たちの調査では、人によって反応はさまざまだった。ある人は、何度も通院するような治療法は患者の時間を奪うことから、侵襲的であると考えた。またある人は、機器に頼る治療法は、従来の対話型の治療法よりも侵襲的ではないと考えた。見知らぬ人に自分の人生を語らずにすむからだ。しかし中には、TMSを侵襲的だとする理由として、脳に影響があることを指摘する人もいた。

TMSの効果は脳全体に及ぶ可能性がある。理論的には、非侵襲的な脳刺激療法は、気分に関係する領域などの特定の領域を標的とするように設計されている。しかし、マンチェスター・メトロポリタン大学のニック・デイヴィス上級講師が指摘するには、頭蓋越しに脳を刺激するとき、ごく狭い領域だけを標的にすることは不可能だという。

TMSが慢性疼痛、うつ病、パーキンソン病の治療に効果があるとすれば、脳内に何らかの変化を引き起こしているはずだ。こうした変化は、シグナル伝達分子の生成方法かもしれないし、脳回路の結びつきや活性化に関するものかもしれないし、あるいはほかのメカニズムかもしれない。

また、TMSの作用機序がいまだ十分に理解できていないことを考えると、もし本当に脳への影響があるとすれば、治療による脳の変化が及ぼす長期的影響について把握することは難しいだろう。

脳の働き方を変えるような治療ならば、侵襲的と言えるだろうか? おそらくは、治療による変化の程度によるだろう。「非侵襲的な」脳刺激によって、頭痛や痙攣だけでなく、てんかん発作が起きる可能性もあることは周知の通りだ。電気痙攣療法は、より大容量の電気刺激を与えることで痙攣を誘発する治療法だが、記憶喪失を引き起こす可能性もある。

それは、人によっては非常に深刻な問題だ。結局のところ、記憶が私たち自身を作り上げているのだからだ。この問題は、脳を操作するテクノロジーに対する懸念の1つである、人格を変えてしまう危険性にも関わってくる。医師たちは、パーキンソン病の治療としてDBSを受けた人の中に、一時的に行動が変化するケースがあることに気づいてきた。たとえば、より衝動的になったり、より怒りっぽくなったりする場合があるという。

非侵襲的な刺激では、これほど劇的な効果は望めないだろう。しかし、どこで線引きすれば良いのだろう?何をもって「侵襲的」とみなすべきなのだろうか?

重要な質問だ。侵襲的と見なされる治療法は、ほかの選択肢がない場合にのみ限られているのが普通だ。よりリスクが高いと考えられているからだ。そして、極度に侵襲的と考えられる治療法は、一度も使用されないどころか、研究の対象にさえならないだろう、とトロント大学の神経外科医であるニル・リプスマン准教授の研究チームは説明する。

おかしなことに、侵襲性が高いとされる治療の方が、効果があると期待される分だけ、より効果的である可能性がある。ブルーム教授たちが指摘するように、プラセボ注射がプラセボ錠よりも効果的なのは、おそらくそのためだろう。反対に、非侵襲的とされる治療では治療に伴う潜在的なリスクが見過ごされてしまう危険性も考えられる。

MITテクノロジーレビューの関連記事

2010年に実施された研究によると、TMSは人間の道徳的判断基準を変えることができる。記事中でアン・トラフトンが詳しく述べているが、同研究の著者たちは、刺激によって他人の意図を解釈する被験者の能力が阻害されたと見ている。

非侵襲的な脳刺激により高齢者の記憶力を向上させることができる。2022年8月に記事にしたとおり、経頭蓋交流電流刺激法と呼ばれる手法を使うと、長期記憶と短期記憶のどちらも高めることが可能で、その効果は少なくとも1カ月間持続するようだ。

さらに侵襲性の高いアプローチとして、脳に埋め込まれた電極を使い、健康な脳が記憶を作る過程を擬似的に再現する方法がある。この「記憶プロテーゼ」により、脳に損傷を受けた患者を救うことができるかもしれない。2022年9月の記事を参照してほしい。

2018年、神経科学者たちはTMSを使って3人の被験者の間で脳信号の情報を伝達させ、テトリス風のゲームで共同作業ができるようにした。この「ブレインネット(BrainNet)」は「脳のソーシャル・ネットワーク」とも形容された。

無反応覚醒状態にある患者に対して、非侵襲的な脳電極を使用して意識の兆候を探る試みがなされた。ラス・ジャスカリアンが2021年に報告している。

◆

その他の注目のWeb記事

オーダーメイドDNAが危険なウイルスを作るために使われる可能性があると、一部の科学者たちが警鐘を鳴らしている。全世界で約3万人の科学者がパンデミック・インフルエンザ株を作る技術を持っている、とそのうちのひとりは警告している。(アンダーク)

ウイルスを感染させた豚の心臓、致死性の麻薬、ゼロコロナ。アントニオ・レガラード編集者が2022年の最悪のテクノロジーを選出した。(MITテクノロジーレビュー)

「クリスパー(CRISPR)ベビー」の生みの親である科学者が、筋肉が衰える遺伝子疾患であるデュシェンヌ型筋ジストロフィーの治療に遺伝子療法を使おうと計画している。(ワイアード)

クリスパー(CRISPR)ベビー事件に関するドキュメンタリー。一連の報道で数々の新事実を独占取材してきたアントニオ・レガラードにスポットライトを当てた記事が公開。(スタット)

細菌感染症の急増で世界的に抗生物質が不足。欧州ジェネリック医薬品協会の事務局長は、子どもへの感染率の高さは予測困難だったと話す。(フィナンシャル・タイムズ)

- 人気の記事ランキング

-

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- A new CRISPR startup is betting regulators will ease up on gene-editing 期待外れのCRISPR治療、包括的承認で普及目指す新興企業

- How AGI became the most consequential conspiracy theory of our time 変人の妄想から始まった 「AGI(汎用人工知能)」 陰謀論との驚くべき共通点

- ジェシカ・ヘンゼロー [Jessica Hamzelou]米国版 生物医学担当上級記者

- 生物医学と生物工学を担当する上級記者。MITテクノロジーレビュー入社以前は、ニューサイエンティスト(New Scientist)誌で健康・医療科学担当記者を務めた。