エアビーアンドビーが

人種差別解消に逃げ腰な理由

エアビーアンドビーは、偏見をなくすと誓ったかもしれないが、同社のサービスから本当に人種差別をなくすには、サービスの根幹を変える必要がある。 by Jamie Condliffe2016.09.13

エアビーアンドビーの人種差別問題の解決には劇的な変革が必要だ。

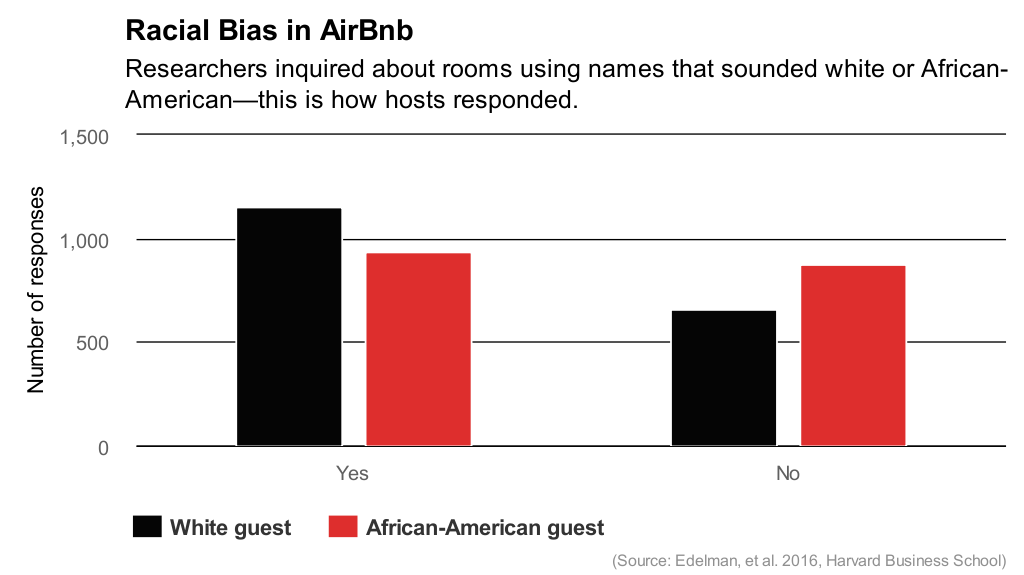

ハーバード・ビジネス・スクールの研究者は、部屋をリクエストしたとき、いい返事をもらえる可能性は、アフリカ系アメリカ人とわかる名前の人は、白人とわかる名前の人より16%低いことを発見した。昨年、この結果が最初に公開された時、エアビーアンドビーでダイバシティ(多様性の相互理解)を担当するデイヴィッド・キングは、アエビーアンドビーは、人種差別問題を克服するための「重要な課題」に直面している、といった。

厳密な研究で証明はされていないが、ウーバーも同様の問題に直面しているらしい。確かに、配車サービスを提供するウーバーは、今年初め、アプリへのチップ機能の追加を拒否し、その理由に顧客の無意識の人種偏見をあげた。

エアビーアンドビーは差別解消に向けた計画をまとめ、レポートを発表した。計画を書いたのは、米国自由人権協会で働いていた公民権運動の弁護士ローラ・マーフィーだ。その主な内容は、エアビーアンドビーが「社会への帰属意識と包摂性を高め、偏見を根底から取り除くことを唯一の目的として、エンジニアやデータ・サイエンティスト、研究者、デザイナーによる、フルタイムの常設チームを設立する」ことだ。

ハーバード・ビジネス・スクールの報告書は、特に、エアビーアンドビーが予約時の宿泊客の写真を目立たなくすれば、新設の「インスタント予約サービス」が差別解消に動き、差別されてきた人が宿泊施設を見つけやすくなる、と示している。ただし、この記事の執筆時、エアビーアンドビーから、これ以上の対策をとるかの質問に回答は得られなかった。

重要なのは、エアビーアンドビーが十分に介入するかどうか、だ。

レポートの主執筆者で、エアビーアンドビーに挑戦を突きつけたハーバード・ビジネス・スクールのベン・エデルマン准教授は「エアビーアンドビーの人種差別は技術的な解決策で防げます。重要なのは適切な解決策を選ぶことです。エアビーアンドビーが提案する手段がうまくいくとは思えません」という。

実は、エデルマン准教授は、今年初めに差別を防ぐ方法をエアビーアンドビーにいくつか示したが、同社はどれも採用しなかったのだ。

「本質的なアプローチは、差別されているユーザーの人種情報を隠すことです」とエデルマン准教授はいう。たとえば、1952年にボストン交響楽団がとった有名な決断では、オーディション時に演奏者が見えなくすることで、すぐに性別や年齢、人種による差別が少なくなった。

ミズーリ大学(カンザスシティ)のジャミラ・ジェファソン=ジョーンズ准教授(法学)もエデルマン准教授の意見に賛成だ。「予約希望者のプロフィール写真は削除するか、予約の確認後に共有されるべきで、名前も同様に処理する必要があります」という。最も極端ではあるが、同様の手法はイーベイも採っている。売り主は、評価とレビューだけに基づいて、取引するかどうかを判断している。

この変更は、エアビーアンドビーにとって大きな一歩になる。従来、多くの情報を共有することで部屋の提供者と宿泊希望者の信頼関係を構築することがエアビーアンドビーのビジネスモデルの中核だった。インスタント予約機能は、新しい手法への第一歩だが、施設提供者が宿泊客のプロフィールを見た後で予約をキャンセルできる抜け穴が残っている。

匿名による予約が、エアビーアンドビーにとって過激すぎる対策なら、興味や旅行の理由など、他のより役立つ詳細情報を追加するように宿泊客に依頼すればよい、とジェファソン=ジョーンズ准教授は提案している。ただし、滞在後の評価という問題が残る。「宿泊客の評価は、はるかに解決が困難な問題です」と、ジェファソン=ジョーンズ准教授はいう。通常、評価とは、実際に会ってやり取りした経験に基づいくからだ。

エアビーアンドビーのような企業に、純然たる社会問題の解決を期待するのは無理な話だ。しかし、人種差別問題を解決するために、真剣な取り組みを要求しても構わないはずだ。ハーバード・ビジネス・スクールの報告書などが指摘しているのは、そういう真剣な取り組みが欠けている、ということだ。

「人種差別に関するレポートを執筆のためにデータを収集したせいで、私の個人アカウントは約1年間使用禁止になっています。エアビーアンドビーの最優先課題が差別をなくすことなら、なぜ人種差別についての研究を禁止するのでしょうか?」(エデルマン准教授)

- 人気の記事ランキング

-

- The first human test of a rejuvenation method will begin “shortly” ハーバード大教授主導の 「若返り治療」初の試験へ、 イーロン・マスクも関心

- Promotion Emerging Technology Nite #36 Special 【3/9開催】2026年版「新規事業の発想と作り方」開催のお知らせ

- Microbes could extract the metal needed for cleantech 微生物で「老朽鉱山」再生、バイオマイニングは金属需要に間に合うか

- What’s next for EV batteries in 2026 米国後退、加速する中国支配 EVバッテリー市場、 2026年はどう動く?

- Stratospheric internet could finally start taking off this year グーグルもメタも失敗した 「成層圏ネット」再挑戦、 2026年に日本で実証実験

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。