コンピューターはどう進化してきたか?MITTRの誌面から

MITテクノロジーレビューのバックナンバーをめくると、コンピューターの発展の様子が目に浮かぶようだ。人類史上初めて月を周回して地球に戻ってきたアポロ8号、マルチプロセッサー・システム、ウェアラブル・コンピューターの3つの記事から、コンピューティングの発展の歴史を振り返る。 by MIT Technology Review Editors2021.11.03

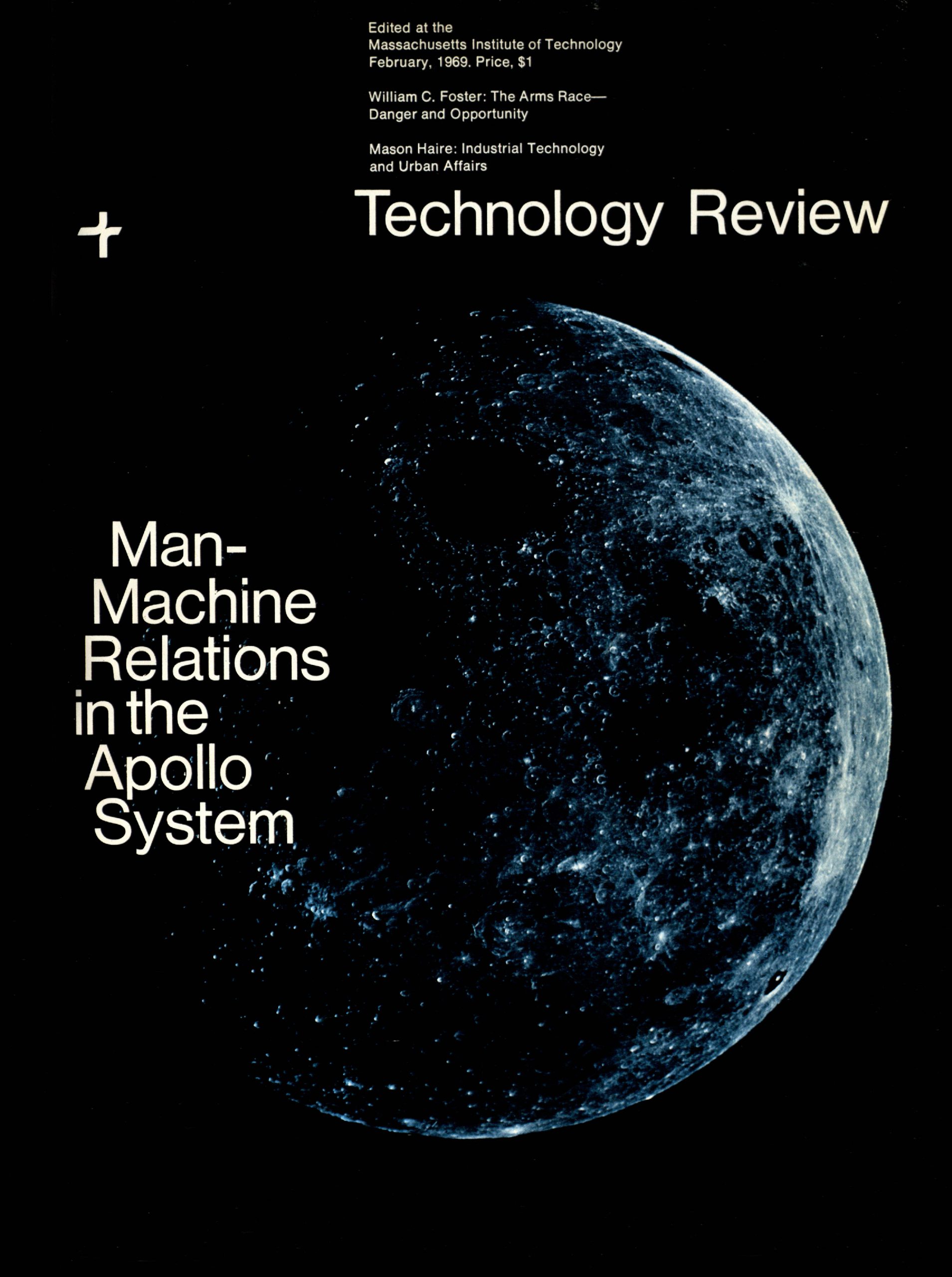

「人、機械、情報フライト・システム」(1969年2月号)

アポロ8号の月への飛行では、第二次世界大戦で全戦力が使用した以上のデータのビット数を取得・処理した。月への飛行のために先進的なロケットを開発した技術的成果は、かなりよく知られている。一方であまりよく知られていないが、おそらくそれ以上に重要なのは、情報管理システムだ。何千人もの人々によるリアルタイム作業と、多くの強力なコンピューターが処理したデータが、整理され、フィルタリングされたのち、理解しやすく要約しやすい形でコックピットにいる1〜3人の乗員に伝えられる。これらの情報から、強力な論理システムと膨大な記憶装置が連携していることが分かれば、パイロットは自信を持って行動を起こすことができる。

「マルチプロセッサ革命:複数のコンピューターを同時に利用」(1986年2月号)

比較的安価なVLSIプロセッサ(Very Large-Scale Integration:超大規模集積回路)を多数搭載した1つのマルチプロセッサ・システムを構築することで、最速の演算速度を実現するためのコストを大幅に削減できる。私たちの多くは、この新種の機械が、私たちのもっともロマンチックで野心的な願望を可能にしてくれるのではないかと期待している。つまり、これらの機械は、画像を認識し、会話を理解し、より知的に振る舞うかもしれないということだ。人間に例えて考えても、コンピューターが知的に動作するには多くのプロセッサーが連携しなければならないが示されている。人間の目を考えてみて欲しい。何百万ものニューロンが協力して私たちに視覚を与えている。毎秒数百万の命令しか実行できない単一のプロセッサーが、知能を発揮できると考えるのは、どのような傲慢な論拠によるものなのだろうか。

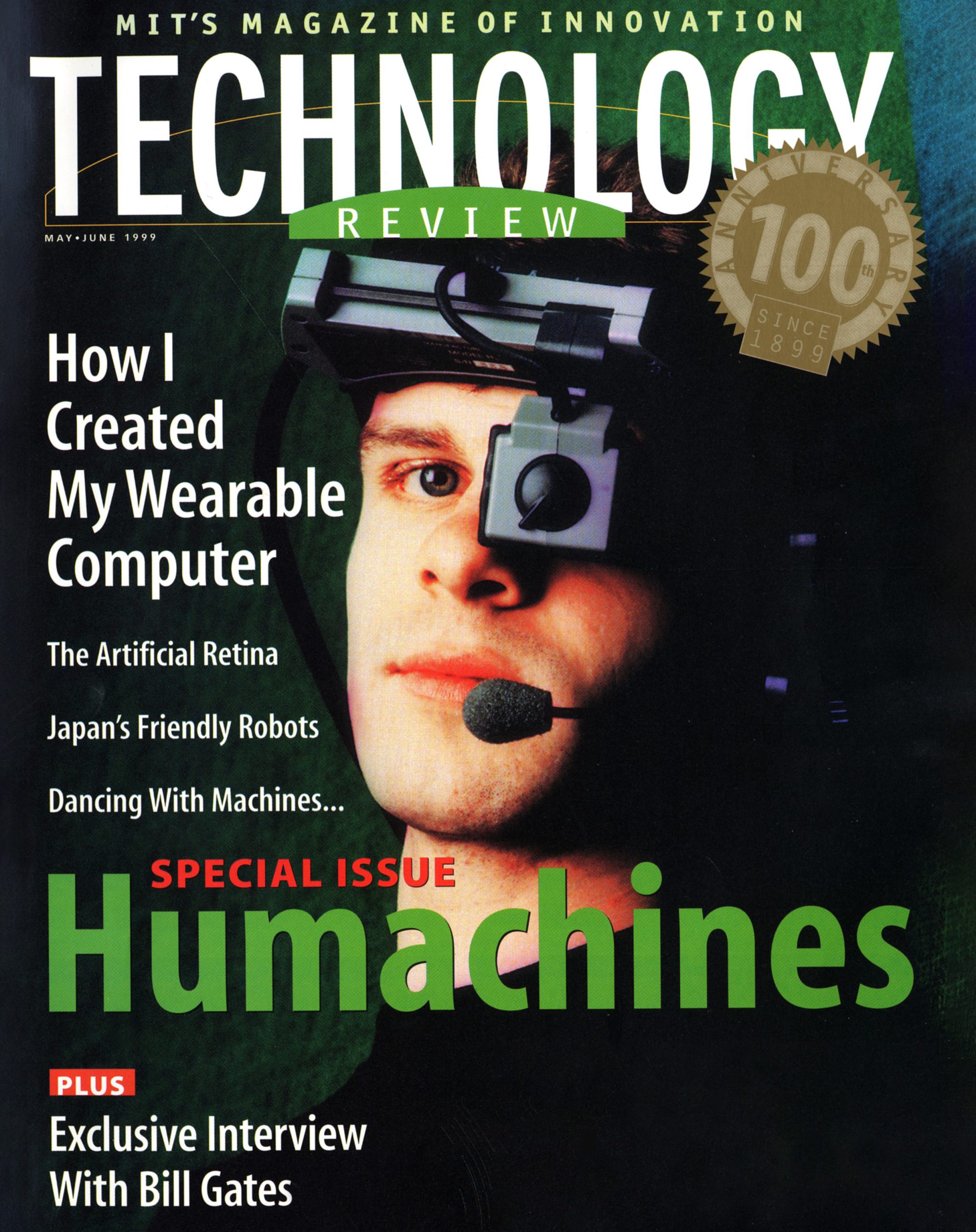

「サイボーグはコミュニティーを求める」(1999年5月号)

私は人からおかしなやつだと思われている。起きている時間のほとんどを、インターネットに接続された8〜9台のコンピューターを衣服に縫い付けて過ごし、昼夜を問わず、屋内でも屋外でも、不透明なラップアラウンド型のメガネをかけているからだ。旅先でワイヤレス通信を維持するために、ホテルの屋上に登ってアンテナとインターネット回線を設置するのも変だと思われている。人々は、私がある時は孤立しておどおどしているのに、ある時は他人の専門分野について膨大な知識を持っていることを不思議に思っている。ある物理学者は、私が十数人の物理学者に匹敵する知能を持っていると感じたと言い、その数分後に別の人は私を知的障害者だと思ったと言った。奇妙な目で見られることもあるが、私は他の方法では生きていけない。

- 人気の記事ランキング

-

- OpenAI says ChatGPT treats us all the same (most of the time) 相手の名前で回答が変わる?チャットGPTに潜むバイアス明らかに

- The weeds are winning 最強の生存者「雑草」が 農地を覆い尽くすまで

- A data bottleneck is holding AI science back, says new Nobel winner ノーベル受賞者・ベイカー教授が指摘する「AI科学」の課題

- Trajectory of U35 Innovators: Hiroki Matsunaga 松永浩貴:「枠を超えた発想」が生み出す革新的なロケット推進剤

- MIT Technology Review編集部 [MIT Technology Review Editors]米国版 編集部

- 米国版編集部