枯渇する天然資源「水」、干ばつでも大量輸出する米国の矛盾

気候変動に伴う記録的な干ばつの中でも、米国の農家は食品や衣料品の輸出を介して、事実上、水を世界中に大量に輸出している。原因は規制の甘さにある。 by Alok Jha2021.12.25

サルファー・スプリングス・バレーは、アリゾナ州南東部にある吹きさらしの砂漠だ。三方をスカイ・アイランドと呼ばれる、森林に覆われた山脈に囲まれている。谷間に点在する居住地間を移動するには車で1時間以上かかるが、コミュニティの結束は固い。ここの農民の多くは同じ高校に通い(祖父母の代も同じだ)、現在は平原で牛を放牧し、トウモロコシや大豆、ブドウを栽培している。

こうしたことができるのはすべて、谷の地下にある帯水層のおかげだ。この岩と土の層は、モンスーンの季節や近くの山頂の雪が溶けるときなどに、何万年もかけて水分を蓄積してきた。何世代にもわたって、農民だけでなく、この壮大な風景を故郷にしようと国中から移住してきた多くの人々は、地表から数十メートル程度の深さの井戸を掘り、地下水を利用することで砂漠を緑化してきた。

しかし、この10年間で、これらの井戸が枯渇し始めている。家庭菜園や家族経営の農場より先に行くと、その理由がわかる。ペカンやピスタチオの木が整然と並ぶ何平方キロメートルもの土地、アルファルファやトウモロコシの広大な畑、乳牛の巨大な群れ、トマトを栽培する温室の列などが、かつての荒涼とした砂漠を覆っているのだ。食料を栽培して世界中への輸出しているこの巨大規模の工業型農地を維持するには、深い井戸が必要だ。約0.4平方キロメートルごとに、企業の農場経営者が約600メートルもの深さの井戸を掘り、古代の帯水層から毎秒約7500リットルもの水を、しばしば1日24時間汲み上げる。掘削装置は、石油用のものを思わせるほどだ。

アリゾナ州では、地下水の採取に関する規制はほとんどない。農場が許可料を払えば、好きなだけ汲み上げることができる。

帯水層からの過剰な取水に加えて、アリゾナ州(およびアメリカ南西部全般)は現在、おそらく地球温暖化の影響を受けて、数百年に一度の最悪の干ばつに見舞われている。地域がより高温になって乾燥すると、帯水層からより多くの水を採取する必要があるうえに、モンスーンや雪解け水から補充される水の量も減る。

水循環について私たちが見落としていること

学校で子どもたちは、水が海から、空、陸、淡水域を経て、最後には海に戻るという水の循環について教わる。この話を聞くと、私たちが使っている水は決して無くなることはないと思える。

しかし、このおとぎばなしは重要なことを無視している。水循環は一回りするのに何十年も何百年もかかるのだ。私たちが日常的に使用している淡水の多くは地下水に由来しているが、その地下水の蓄積には数百年から数千年の時間がかかる。私たちが水を、補充されるペースよりも早く消費したり、自然の水循環によって浄化される進度よりも早く水を汚染して海に排出したりすれば、水資源はいずれ枯渇してしまう。

水を、石油やガスと同様に枯渇する有限な資源と考えれば、経済のあらゆる場面で水の存在が見えてくる。例えば、私たち …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

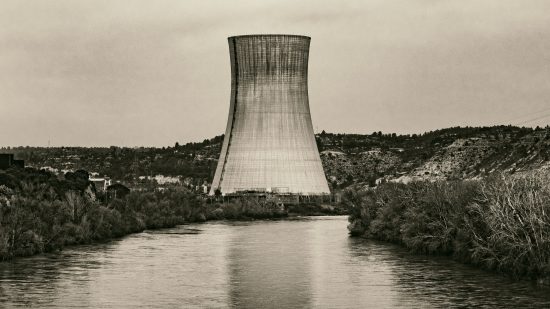

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声