中国「社会信用スコア」への誤解はなぜ生まれたか?

AIアルゴリズムが市民を評価するという試みは、中国のような権威主義的国家が進めるディストピア的な政策だと批判されることが多い。だが、実際に普及が進んでいるのは西側諸国だ。 by Melissa Heikkilä2023.01.04

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

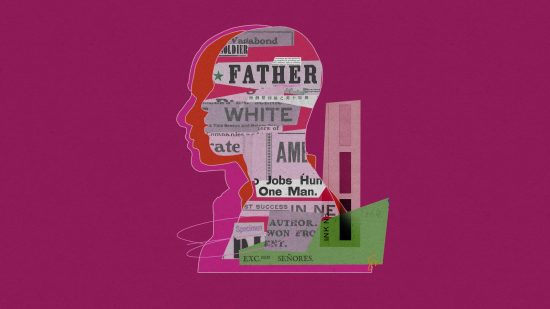

米国と欧州連合(EU)の間では、テクノロジーを規制する方法について意見が分かれるかもしれない。だが、人工知能(AI)を活用した社会信用スコアを禁止する必要があるという1点においては合意しているようだ。社会信用スコアとは、権威主義的政府、特に中国が、人々の信頼度をランク付けし、窃盗やローン未返済などの好ましくない行為を罰するものである、というのが西側諸国の立法者の理解である。基本的には、国民ひとりひとりに割り当てられるディストピア的なスーパースコアと見なされている。

EUは現在、 AI法と呼ばれる新しい法律の制定に向けて交渉を進めている。施行されれば、加盟国において、さらには民間企業でさえも、社会信用システムの導入が禁止されることになるかもしれない。

問題は、それが「本質的には不明瞭な領域を禁じている」ことだ、とドイツのシンクタンク、メルカトル中国研究所(Mercator Institute for China Studies)のヴィンセント・ブリュッセ分析官は言う。

2014年に中国は、社会的に信用を高める行動には報酬を与え、その反対の行動には罰則を科すシステムを構築するという6年計画を発表した。そして8年経った今、社会信用に関する過去の取り組みを成文化し、将来的な実施に導こうとする法制度の草案を発表したばかりだ。

中国はこれまでに、議論を呼ぶような実験を地方自治体で実施している。例としては、小規模都市である山東省栄成市で2013年に実施したような実験が挙げられる。すべての住民に開始時点の個人信用スコアとして1000点を付与し、それぞれの行動への評価に基づいてこのスコアを増減するというものだ。 住民らは現在、この実験への不参加を選択できるようになっている。そして自治体は、論争の的となったいくつかの基準を撤廃した。

だが、このような制度は他の地域では普及しておらず、中国の全人口を対象としているわけではない。人々をランク付けするアルゴリズムを備え、中国全土を管理する社会的信用システムは存在しないのだ。

本誌編集部のヤン・ズェイ記者が説明するように、「現実には、そんな恐ろしいシステムは存在せず、中央政府もそのようなものを構築する意欲は高くない」ようだ。

導入済みのものは、ほとんどがかなりのローテクだ。これには、「金融クレジット産業への規制や、政府機関同士のデータ共有、そして国家が認めた道徳的価値の推進といった試みが混在している」とズェイ記者は述べる。

北京の調査コンサルティング会社、トリビアム・チャイナ(Trivium China)のパートナーであり、米国政府向けの報告書をまとめたケンドラ・シェーファーは、中国でのデータ収集が人間の介入なしに自動的な制裁につながった事例を1つも見つけることができなかった。サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると、栄成市では人間の「情報収集員」が町を歩き回り、紙とペンを使って人々の不正行為を書き留めていたという。

神話の由来は、中国のテック企業であるアリババが開発した、「セサミ・クレジット(芝麻信用)」という試験的なプログラムである。これは中国人の大半がクレジットカードを持っていなかった時代に、顧客データを使って人々の信用度を評価しようという試みだった、とブリュッセ分析官は言う。この取り組みは、社会信用システムと全体的に混同されるようになり、ブリュッセ分析官はこれを、「中国の伝言ゲーム」と言い表した。そして、この誤解はそのまま広まってしまったのだ。

米国や欧州の政治家たちは、この問題を権威主義的な政権に起因する問題と表現している。しかし皮肉なことに、人々をランク付けして罰するシステムは、すでに西側で現実のものになっている。意思決定を自動化するために設計されたアルゴリズムは一斉に導入され、人々の住居への入居希望、求人への申し込み、そして基礎的サービスの申し込みを拒否する目的で使われている。

例えばアムステルダムでは、当局がアルゴリズムを利用し、恵まれない地域に住む若者を犯罪者になる可能性に応じてランク付けしている。犯罪を未然に防ぎ、より良質で的を絞った支援を提供するのがその目的である、と当局は主張する。

しかし実際には、このランク付けによって汚名を着せられたり、差別を受けたりするケースが増えている、と人権団体は主張する。リストに記載された若者たちは、警察からの呼び止めや当局からの自宅訪問を頻繁に受けるようになり、学校やソーシャルワーカーからの厳しい監視にさらされることになるという。

実際には存在しないディストピア的アルゴリズムに反対の立場を取ることは簡単だ。しかし、EUや米国の立法者がAIガバナンスの共通理解を築こうと努力するのであれば、もっと身近なところに目を向けるべきだろう。米国には、アルゴリズムによる意思決定に基本的な規制をかける連邦レベルのプライバシー法さえ存在しない。

また各国の政府は、行政当局や企業がAIを使って人々の生活に関する意思決定を下す方法について、誠実かつ徹底的な監査を緊急に実施する必要がある。その結果は、AIを利用しようとする行政当局や企業の意向に沿うものではないかもしれない。だがそうであればなおのこと、調査は不可欠と言えるだろう。

◆

マイクラ動画を7万時間見続けたボットが、AIを次のステージへ押し上げる?

オープンAI(OpenAI)は、マインクラフトをプレイしている人々を映した7万時間分の動画で学習させたAIを開発した。これまでのどのAIよりも上手く、このゲームをプレイさせるためだ。これは、模倣学習と呼ばれる強力な新技法の大躍進である。模倣学習は、人間による作業の様子を最初に機械に見せ、幅広いタスクを実行できるよう訓練する手法だ。ユーチューブのような動画サービスが、膨大で未開発の訓練データソースになる可能性を高めることにもなる。

模倣学習は、AIを訓練してロボット・アームの制御や自動車の運転、Webサイトのナビゲーションを任せるのに活用できる。メタの主任AI科学者であるヤン・ルカンのように、動画を見せることで、いずれは人間レベルの知能を持つまでにAIを訓練することも可能になると考える専門家もいる。

AI関連のその他のニュース

メタのゲームプレイAIは人間との交渉ができる

「ディプロマシー」は、7人のプレイヤーが地図上で駒を移動させながら、ヨーロッパの支配権を争う人気の戦略ゲームだ。このゲームでは、プレイヤー同士が会話し、他のプレイヤーのはったりを見破る必要がある。「キケロ(Cicero)」と名付けられたメタの新しいAIは、人間を騙して勝利してみせた。

これは、交通渋滞を回避するルートの計画や契約の交渉など、複雑な問題の解決にAIを役立てられるようになる大きな一歩である。とはいえ、私は嘘をつくつもりはない。AIがこれほどうまく人間を欺けるというのは、ゾッとする話でもある。(MITテクノロジーレビュー)

AI言語プログラムの訓練用データが枯渇する可能性

より大きなAIモデルを作成するトレンドは、AIの訓練用にさらに大規模なデータ・セットが必要であることを意味する。問題は、2026年までに適切なデータが底をつく可能性があることだ。AIに関する研究と予測に取り組んでいる組織であるエポック(Epoch)の研究者による論文がこの問題を指摘している。AIコミュニティは、既存のリソースでより多くのことができるように知恵を絞るべきである。(MITテクノロジーレビュー)

ステーブル・ディフュージョン 2.0のリリース

テキストから画像を生成するオープンソースAI「ステーブル・ディフュージョン(Stable Diffusion)」が大きく生まれ変わった。以前よりずっと滑らかに、現実のような処理ができるようだ。ハンド・サイン(ジェスチャー)を出すこともできる。ステーブル・ディフュージョンの開発ペースは驚異的だ。初版は、8月に登場したばかりである。生成AIのさらなる進化が期待できそうだ。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- メリッサ・ヘイッキラ [Melissa Heikkilä]米国版 AI担当上級記者

- MITテクノロジーレビューの上級記者として、人工知能とそれがどのように社会を変えていくかを取材している。MITテクノロジーレビュー入社以前は『ポリティコ(POLITICO)』でAI政策や政治関連の記事を執筆していた。英エコノミスト誌での勤務、ニュースキャスターとしての経験も持つ。2020年にフォーブス誌の「30 Under 30」(欧州メディア部門)に選出された。