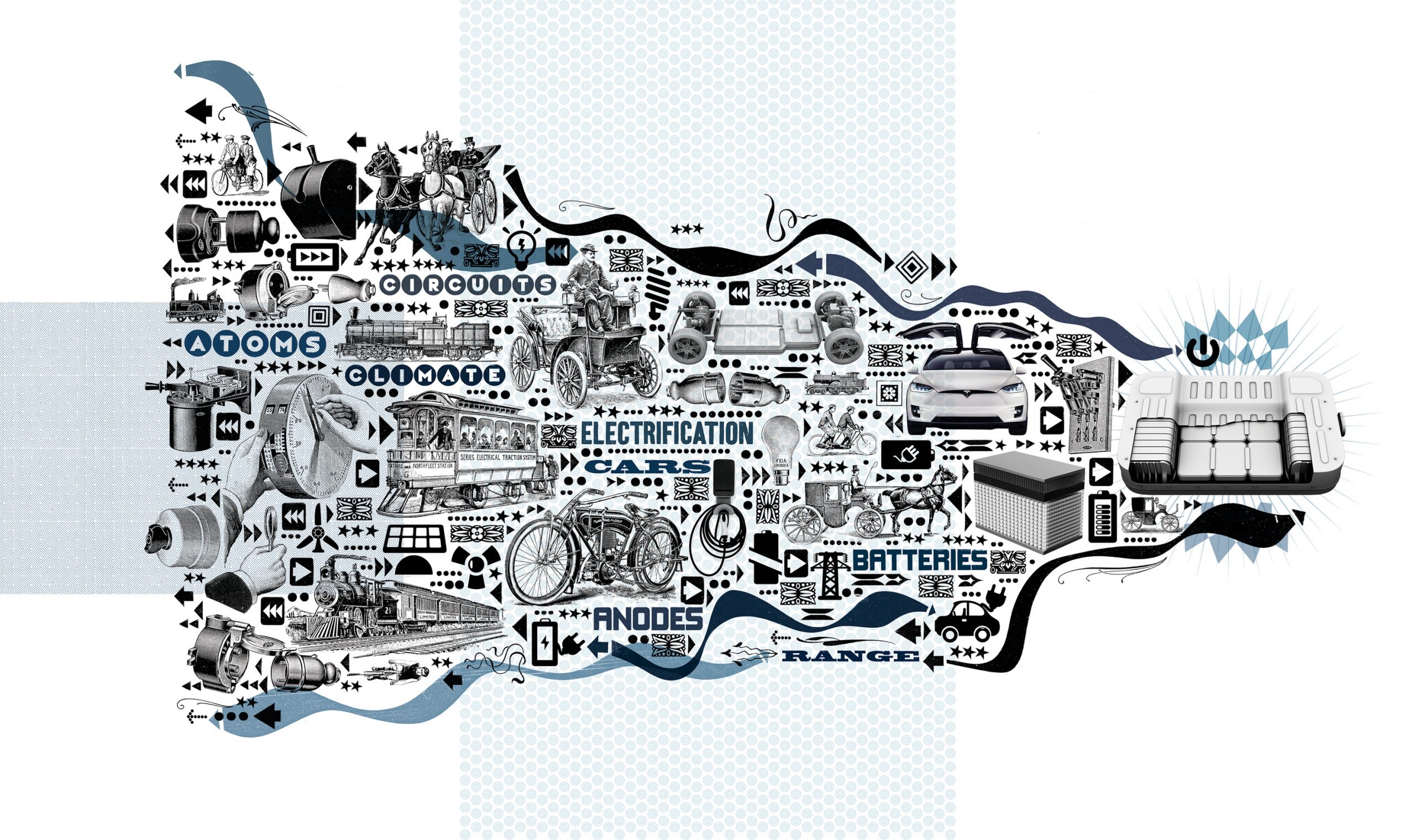

解説:EV向けバッテリーの仕組みと今後の見通しは?

電気自動車(EV)の急速な普及を支えるのが、バッテリー(蓄電池)だ。現在の主流のリチウムイオン電池の仕組みと課題、今後の見通しを解説する。 by Patrick Sisson2023.02.20

電気自動車(EV)を動かしているバッテリーは、瞬く間に新時代の乗用車やトラックの最重要部品となった。今や、コスト面でももっとも重要な要素となっている。バッテリーは、地球温暖化ガスを出さない移動手段の可能性を示しているだけでなく、地政学や業界の勢力図、環境保護における幅広い変化も象徴している。

最近のデータでは、米国の新車乗用車の売上において、2030年までにEVが50%をやや上回ると予測されている。世界のバッテリー市場の潜在的成長のためには、今後10年間で、テスラのギガファクトリー規模の施設をあと90カ所建設する必要があるとする試算もある。

大部分のEVを動かしているのは、スマートフォンにも使われているリチウムイオン電池だ。リチウムは非常に反応性が高く、リチウムでできた電池は高い電圧と並外れた充電容量を維持できるため、高効率で密なエネルギー貯蔵に有利だ。コストの低下や性能の向上のおかげで、今後しばらくはリチウムイオン電池がEV界で優勢を保ち続けるとみられる。

現在の典型的なEVバッテリーの重量は1000ポンド(約450キログラム)程度で、1個当たりの製造コストは約1万5000ドル。一般家庭の数日分の電気を十分賄える。充電容量は時間とともに劣化するが、10~20年は使用できる。

個々のバッテリーは、どろどろしたリチウムイオンの電気化学セルが数百枚(ときには数千枚)、密に集積されたもので、円筒形またはパウチ状であることが多い。それぞれのセルは通常、ニッケルやマンガン、コバルトなどの金属酸化物から成るカソード(正極)と黒鉛ベースのアノード(負極)で構成され、両極の間は電解質と呼ばれる溶液が満たされている。

こうした構造によって、リチウムは反応性を発揮する。リチウムが外殻電子を保持する力は強くはないため、電子は簡単に離脱し、後にはリチウムイオン(外殻電子のない原子)が残される。基本的に、それらのイオンと電子が行き来することでセルが機能する。

充電時には、外部の電源から供給された電流が、カソードのリチウム原子から電子を分離させる。電子は外部の回路を流れ、アノード(通常は黒鉛)にたどり着く。黒鉛はエネルギー密度の高い、長持ちする廉価素材であり、エネルギーを貯蔵する能力が優れている。一方、イオン化したリチウム原子は電解質中を移動してアノードにたどり着き、電子と再結合する。放電中は、これと逆のプロセスが起こる。アノードのリチウム原子から再度電子が離れ、イオンが電解質中を移動する。電子は外部回路を流れ、モーターを動かす。

EVの広がりによって、バッテリーの製造に必要な鉱物の需要がうなぎのぼりになっている。リチウムの抽出源である炭酸リチウムの価格は2010~20年には比較的落ち着いていたが、20~22年に10倍近くになり、世界中で新たな投資に拍車をかけた。米国だけでも、十数カ所でバッテリー工場が建設中であり、多数の採掘計画も進められている。

しかし、原材料を求める動きは、環境や政治、社会コストの面で広い影響を及ぼす。

カソードの材料として一般的に使用されているコバルトは、その大部分がコンゴ民主共和国で採掘されている。児童労働や強制労働でよく知られた国だ。米国に原材料を供給している場所の多くは部族の居住地域である。リチウムの主な供給源であるチリは、多国籍企業からリチウム生産の権益を取り戻そうとしている。その一方で、採掘企業や起業家は海底での鉱物採掘を試みているが、こうした動きは、まだ未知の部分も多い脆弱な生態系を傷つける可能性がある(中国は、そうした海洋採掘を一次休止する動きを見せている)。

バッテリーメーカーは、希少金属の使用削減とリサイクルの向上を模索している。スタートアップや自動車メーカーもまた、材料の課題を克服して効率を向上させた次世代バッテリーの設計・構築を競い合っている。例えば、新世代のリチウムイオン電池はすでにコバルトを使用していない。科学界でも、より廉価で豊富に存在する材料でつくられたナトリウム・硫黄電池や、その名が示す通り液体の電解質を固体化合物で代用した全固体電池の試験が進められている。これらの電池は、より軽量で安定度が高く、短時間で充電できるようになり、リチウムイオン電池の代替品となる可能性がある。

一連の予測によると、EVの価格は、今後数年で内燃機関に基づいた車と同程度になり、購入に拍車がかかるという。専門家は、十数社の大手がひしめくバッテリー業界において世界の国々や企業が競い合い、拡大や統合が急速に進むとともにさまざまな試みがなされると予測している。電池セルのカソードとアノードの間でイオンが繰り広げる「小さな旅」は、今後10年間で最も重要な旅の1つになりそうだ。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- patrick.sisson [Patrick Sisson]米国版

- 現在編集中です。