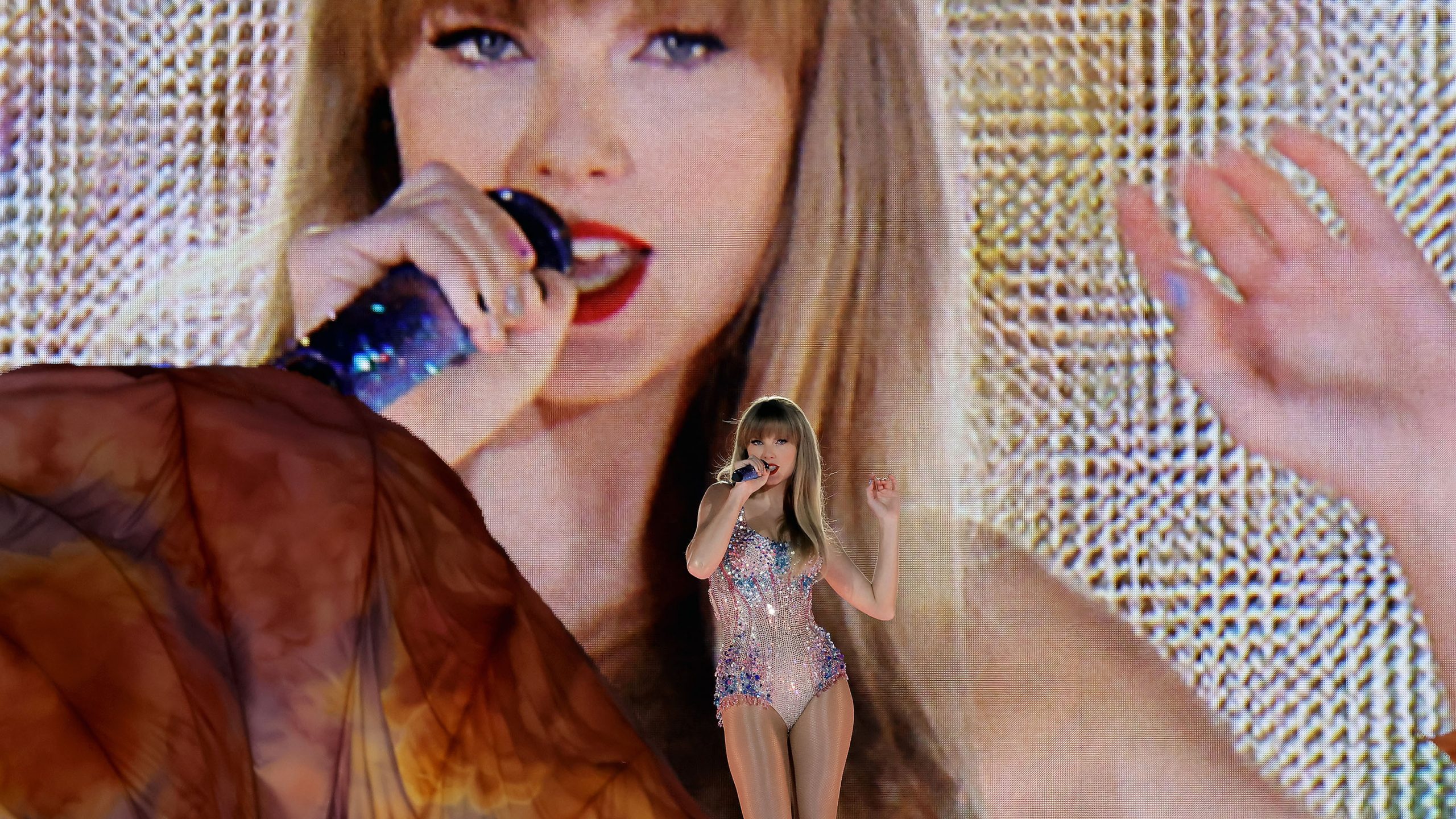

ディープフェイク被害にあったテイラー・スイフトさんへの手紙

あなたはこのようなディープフェイクと闘うための規制が不可欠だと、納得させる「場」と「力」を持っている。 by Melissa Heikkilä2024.02.04

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

こんにちは、テイラー。

自分の性的に露骨なディープフェイク動画がXで注目の的になり、あなたがどんな気持ちでいるのか、私には想像することしかできません。不快でしょうし、おそらく動揺もしているでしょう。屈辱的に感じているかもしれません。

こんなことが起こっていることを本当に気の毒に思います。誰であっても、自分の画像がこんなふうに悪用されることがあってはなりません。あなたがまだ憤慨していないのであれば、そうすべきだと私は言いたい。

私は激怒しています。あなた以外にも、世界中のあまりに多くの女性たちに同じことが起きており、社会で取り上げられていないことに対する怒り。現在の法律が、このような侵害行為から私たちを守る機能をまったく果たしていないことに対する怒り。男性たちが(現実を受け止めよう、こんなことをするのは大半が男性だ)私たちの権利をこれほど性的に侵害しておいて、なんら報いを受けず、個人を特定されないままでいることへの怒り。このような画像を生成して広く拡散することを可能にしている企業も、なんら影響を受けず、自社のテクノロジーの悪用から利益を得られることへの怒り。

ディープフェイク・ポルノは長い間存在していましたが、今回はこれまでで最悪の例です。生成AI(ジェネレーティブAI)の登場によって、本物のようなディープフェイクをいとも簡単に、費用をかけずに生み出せるようになりました。そして、ほぼすべてのディープフェイクがわいせつな目的で作成されています。ソーシャルメディアから入手した1枚の画像さえあれば、ある程度のものができてしまいます。インターネットで写真を投稿したり、写真を公開されたりしたことのある誰もが標的となり得ます。

まず、残念な情報をお伝えします。現時点で効果的な対抗手段はありません。私は、本人が承諾していないディープフェイク・ポルノと闘う3つの方法に関する記事を公開したばかりです。具体的には、電子透かしや汚染データなどの手段があります。しかし、現実には、この問題を技術的に解決する優れた方策はありません。既存の対応策はまだ試験段階にあり、テック業界で広く採用されているわけではありません。そのため、効果は限られます。

こうしたコンテンツが自社のツールで作成されたり、自社のプラットフォームで拡散されたりするのを防ぐ改革について、テック業界はこれまでやる気を示していないか、そうする動機を持たずにきました。だからこそ、規制が必要なのです。

あなたのような力のある人たちは、お金と弁護士を味方につけて闘うことができます。ですが、収入の少ない女性や有色人種の女性、パートナーの虐待から逃げている女性、女性ジャーナリスト、さらには子どもたちですら、みんな自分の外観をわいせつな目的で盗用されながら、正義や支援を求めることができずにいます。あなたのファンの誰もが、この状況に傷つく可能性があります。

今回の事件にポジティブな面があるとしたら、米国の政治家たちが注目しているということです。あなたはめったにないチャンスと、勢いを手にしているのです。現実的で有効な改革を推し進めるチャンスです。

あなたが正しさのために闘い、不正を見れば恐れることなく声をあげる人だということを、私は知っています。テック企業に影響を及ぼす規制に対しては、激しいロビー活動が展開されるでしょう。しかし、あなたはこのようなディープフェイクと闘うための規制が不可欠だと、党派に関係なく議員を納得させる「場」と「力」を持っています。テック企業と政治家は、ためらいの日々が過ぎ去ったことを理解する必要があります。これらのディープフェイクを作成した人々は、責任を追及されるべきです。

あなたは以前、現実に地震を引き起こしたことがあります。本人が承諾していないディープフェイクとの闘いに勝利すれば、もっと世界を揺るがす影響がもたらされるでしょう。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか

- メリッサ・ヘイッキラ [Melissa Heikkilä]米国版 AI担当上級記者

- MITテクノロジーレビューの上級記者として、人工知能とそれがどのように社会を変えていくかを取材している。MITテクノロジーレビュー入社以前は『ポリティコ(POLITICO)』でAI政策や政治関連の記事を執筆していた。英エコノミスト誌での勤務、ニュースキャスターとしての経験も持つ。2020年にフォーブス誌の「30 Under 30」(欧州メディア部門)に選出された。