グーグルとフェイスブック、ねつ造ニュース対策をユーザーに丸投げ

グーグルのニュース検索結果(米英など14カ国)に、ニュースが事実確認中であることを示すタグが表示されるようになった。一見、ねつ造ニュース対策の第一歩に思えて、真偽判定の責任をユーザーに転嫁しただけ、ともいえる。 by Jamie Condliffe2017.04.10

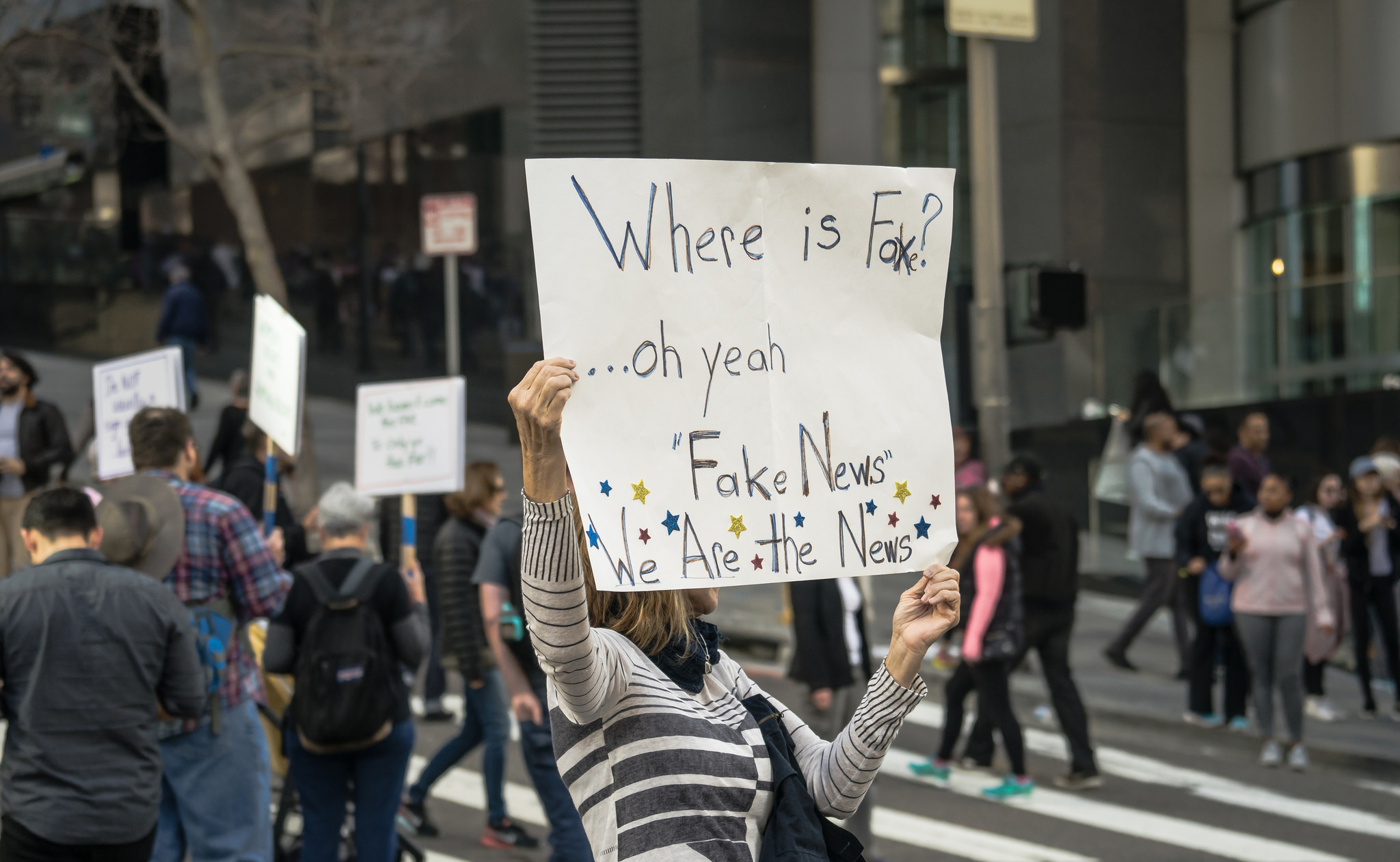

ねつ造ニュースとの戦いが続いている。だが、誤報と戦うためにグーグルとフェイスブックが用意した新機能は、本当と嘘のコンテンツを区別する難題に、両社が近づかずに済ませている。

大統領選挙以来、ユーザーのフィード上にねつ造ニュースが急増していることについて、フェイスブックは強く批判され続けている。フェイスブックは第三者の事実確認団体が不正確である可能性のあるニュースにフラグを付けることで問題を解決しようとしたが、問題は依然としてFacebookに残っている。さらに最近になってグーグルも、自慢の検索アルゴリズムで誤報を提供し続けていると非難されている。

4月7日、フェイスブックとグーグルは、問題の緩和を目指すツールを公開した。グーグルは検索結果の「ニュース」タブに表示される記事のスニペットの端っこに「ファクトチェック」タグを追加し、Facebookの書籍のページを取り込んだ。フェイスブック同様、グーグルも事実確認団体の分析に基づき、不正確と思われるコンテンツをユーザーに警告する。

だが極端にいえば、このシステムはコンテンツを信じるかどうかをユーザー任せにしているだけだ。グーグルのジャスティン・コスリン製品マネージャーとコン・ユー研究員は、新機能を説明するブログ投稿で「事実を確認するのはグーグルではなく、ユーザーが十分な情報に基づいて判断できるように提供しているのです」と書いた。「異なる結論が提示されていたとしても、特定の主張にどのくらいの意見が集まっているのかを理解し、どの情報源が賛成しているかについての明確な情報を得る点でユーザーの役に立つ、と弊社は考えています」

一方でフェイスブックの新構想も、ユーザーに責任を転嫁している。4月7日から、米国や英国等の14カ国のユーザーのニュースフィードには「ねつ造ニュースを見破る方法」を学ぶように奨励するバナーが表示されはじめた。英国の事実確認団体「フル・ファクト」が開発したコツには、URLや発行日、書式を確認することから、見出しに疑問を持ち、写真を検証することまで、分別あるアドバイスが記述されている。しかしフェイスブックのバナーは「数日間」しか表示されないため、単に一時的な実験に過ぎない。もしかすると、試しに表示してみて、成功すればさらに広く使われるのかもしれない。ただ、何をもって成功とみなすかには議論の余地が残る。

もちろん、グーグルもフェイスブックも、ねつ造ニュース問題の解決が非常に難しいことは痛いほどわかっている。MIT Technology Reviewが以前の記事で取りあげたように、何が真実で何が虚偽かを見極めるのは非常に困難だ。不愉快な意見、間違った情報、真っ赤な嘘の境界線はぼやけている。どの情報がどの分類なのかを区別することは別の問題を生じさせるため、当然、グーグルもフェイスブックもやりたがらない。

マーク・ザッカーバーグ自身は、この問題は「技術的にも哲学的にも複雑」だと述べ、Facebookは「真実の裁定人となることについて極めて慎重」でありたいと述べた。というわけで、何が真実なのかはユーザーが決めることになっているのだ。

(関連記事:Facebook, Google, Full Fact, “グーグルがねつ造ニュース対策でフェイスブックより及び腰の理由,” “Facebookのねつ造ニュース問題は、真偽判定のアウトソーシングで済むのか?,” “ねつ造ニュースは放置でも、フェイスブックが中国向けに検閲ツールを提供した理由“)

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Tech billionaires are making a risky bet with humanity’s future マスク、アルトマン、ベゾス ——テックセレブたちが描く 未来への「危険な賭け」

- What is vibe coding, exactly? バイブコーディングとは何か? AIに「委ねる」プログラミング新手法

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。