大気汚染が減ると干ばつが悪化する可能性、新たな論文が指摘

大気汚染が、干ばつに対する温室効果ガスの影響を緩和している可能性が、新たな研究で示唆された。もしそうだとすると、大気を浄化すれば干ばつが悪化することになり、気候変動の問題はさらに複雑になる。 by James Temple2019.05.05

気候変動によって、一部の地域では降雨量が増し、他の地域では乾燥化が進行しているのは明らかだ。しかし、自然気候変動、地域差、限られたデータを考慮すると、世界の干ばつの頻度や深刻さを高める上での、人間の行為による明確で一貫した影響を科学者が検出することは困難である。

ネイチャー(Nature)誌に掲載された新しい論文は、大気汚染が干ばつへの温室効果ガスの影響を覆い隠し、科学的な見地で状況を複雑化しているのではないかという疑いに対する新たなエビデンス(科学的根拠)を提示した。

大気汚染が地球温暖化のレベルを緩和している可能性については、これまでの研究によっても認められていた。今回の発見は、本来であれば発生していた土壌水分の乾燥を大気汚染が防ぐことによって、干ばつの緩和にも一役買っていた可能性を示唆している。

もしそうだとすれば、世界が大気汚染の浄化を続ければ、気候変動が干ばつに与える影響はさらに深刻になるだろう。

この新しい研究では、米国航空宇宙局(NASA)、コロンビア大学、およびローレンス・リバモア国立研究所の研究者らが、樹木の年輪記録を分析し、土壌水分状態の経年変化を記録した。その結果、研究者らは以下の3つの異なる傾向を発見した。20世紀前半は干ばつレベルに対する人間の痕跡がはっきりと検出され、1950年から1975年にかけては乖離傾向が見られ、それ以降は特に強いわけではないが正の兆候に戻っていた。

研究チームは、2つ目の時期(1950年~1975年)が、飛行機、自動車、石炭発電所、農場、さらには森林火災や火山のような自然現象から噴出される微粒子である大気エアロゾルの増加と一致していると指摘する。粒子は、その種類によって、雲の形成や降雨パターンを変えたり、熱を閉じ込めたり、地球に当たる太陽光を反射させたりする。

特筆すべきは、1970年に米国で大気浄化法(CAA:Clear Air Act)が成立し、ヨーロッパでも同様の規制が制定されたことで、1970年代半ばから後半にかけて世界の大気汚染レベルが急激に低下し始めたことである。このことは少なくとも、今回の研究で指摘された気候シグナルのパターンと相関している。

論文の著者らは、この研究結果は、干ばつ緩和におけるエアロゾルの「可能な役割」を示唆しているに過ぎず、その関連性についてはさらなる研究が必要であることを早々に強調している。

パシフィック・ノースウェスト国立研究所の科学者で、気候変動が水循環にどのような影響を与えるかを研究しているジアン・ルー博士は、エアロゾルがここでの重要な要因であると断定するのは難しいとし、海洋に由来する数十年にわたる自然の温度変動も重要な役割を果たす可能性があると指摘する。

しかし、もし大気汚染が干ばつに大きな影響を与えているとすれば、気候変動における他の多くの要因と同様に、問題や解決策が非常に複雑化する可能性がある。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

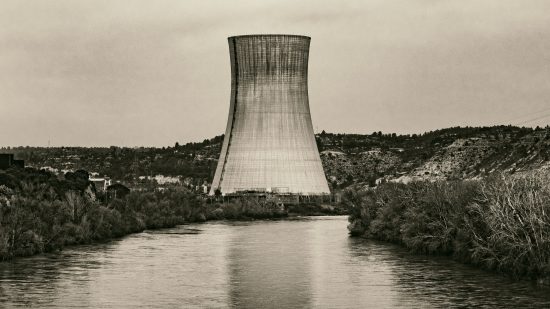

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- ジェームス・テンプル [James Temple]米国版 エネルギー担当上級編集者

- MITテクノロジーレビュー[米国版]のエネルギー担当上級編集者です。特に再生可能エネルギーと気候変動に対処するテクノロジーの取材に取り組んでいます。前職ではバージ(The Verge)の上級ディレクターを務めており、それ以前はリコード(Recode)の編集長代理、サンフランシスコ・クロニクル紙のコラムニストでした。エネルギーや気候変動の記事を書いていないときは、よく犬の散歩かカリフォルニアの景色をビデオ撮影しています。