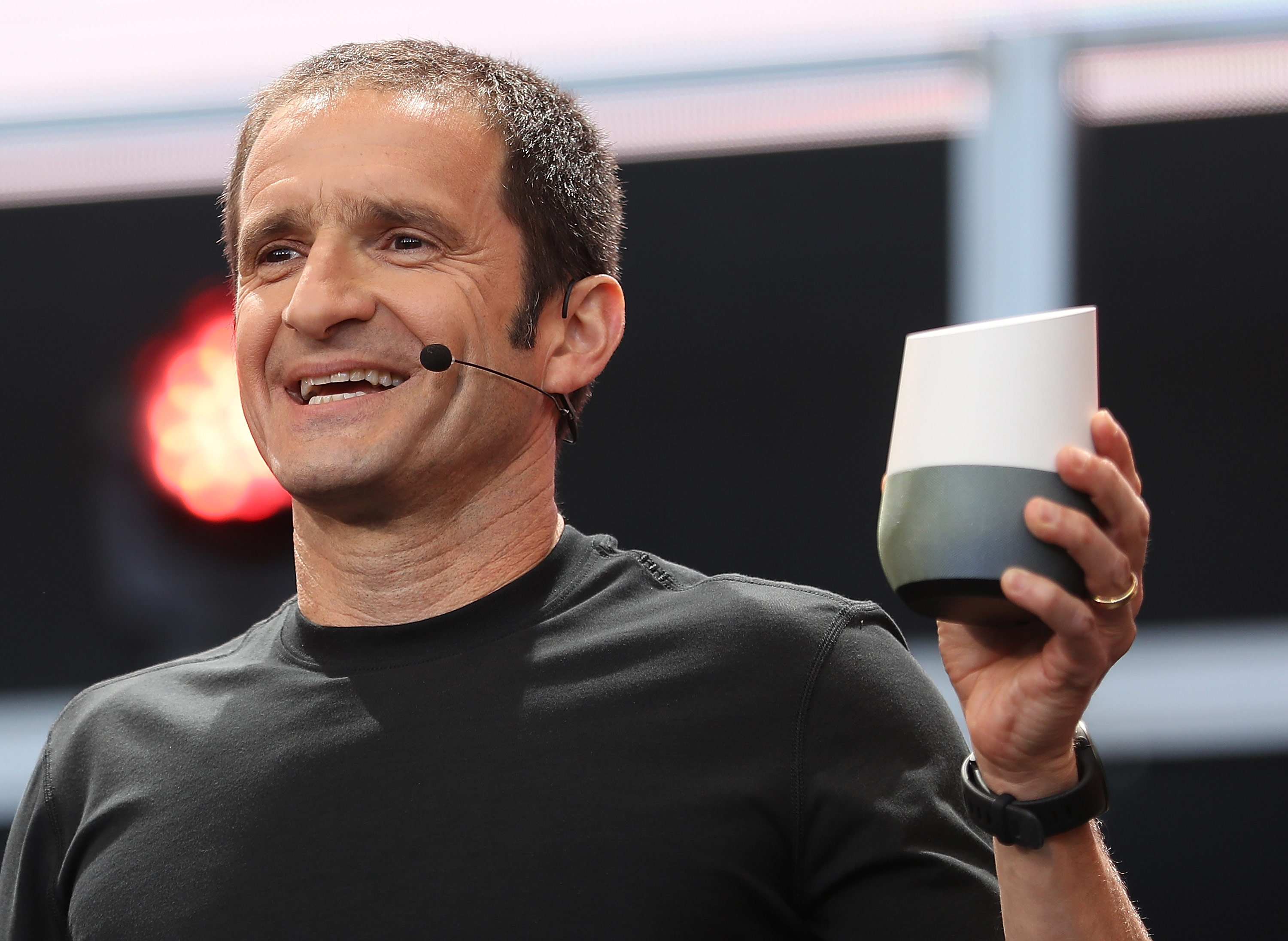

グーグルは気付いてない? 音声アシスタントと検索事業の融合

グーグルのAIアシスタント内蔵スピーカー「グーグル・ホーム」に、ユーザーを音声で聞き分ける機能が追加された。今のところ登録ユーザー限定で装置を使えるロック機能はないが、ロック解除後の機能と広告を結びつければ、得意の検索広告と音声アシスタントを融合出来る可能性がある。 by Jamie Condliffe2017.04.24

オーケー、グーグル、私が誰かわかる?

今までなら、グーグルのホーム・スピーカー内蔵人工知能アシスタントは、この質問にはっきり「ノー」と答えていただろう。しかし今回、グーグルは6人のユーザーの声を個別に識別する新機能を発表した。各ユーザーの声は各自のプロフィールと結び付けられるので、質問に対する返答は今後、ユーザー別に調整できるようになった。

単純そうに思えるちょっとした機能改善が、グーグル・ホームを購入した多くの家庭での利用法に大きな違いを生む。ニーズは結局、人によって異なる。新機能の追加によって、たとえばグーグル・ホームに今日のスケジュールを聞くと、装置を初回設定した人の予定を答えるのではなく、ユーザーを声で聞き分け、その人の予定が読み上げられるのだ。

アマゾンのアレクサをはじめとして、他のあらゆるスマート・アシスタントに欠如しているのがユーザー識別機能だ(グーグル・カレンダーに予定を追加できるのはアマゾンのアレクサだけで、グーグル・ホームにはまだこの機能は搭載されていない)。また、少なくとも今のところ、ユーザー識別機能はグーグルにとって、アマゾンのAIアシスタントをしのぐユーザー別の検索結果という強みをもたらすことになる。現在スマート・スピーカー市場で優位に立つのはアレクサだが、グーグル・ホームは検索という自社の強みを生かすことでばん回できるかもしれない。

グーグルのマルチ・ユーザー機能は、とても簡単に設定できる。装置に向かって「オーケー、グーグル」、「ヘイ、グーグル」と数回話しかけて自分の声を認識させれば準備完了だ。つまりユーザー識別に使われるのは、とめどもないおしゃべりのときの声ではなく、起動指示時の音声なのだ。

ユーザー識別機能によって、6人のユーザーしか使えないよう装置をロックできそうなものだが、今のところはできない。ワイヤードによると、グーグルは家に遊びに来た友達も装置に質問できたほうがいいとして、ロック機能による利便性向上は、柔軟性の損失と引き換えるほどの価値はないというのだ。不特定のユーザーがグーグル・ホームを使えることは、もし何らかの理由で「オーケー、グーグル」の起動用音声を装置が誤認した場合(周囲が騒がしい状況では確実に起きる)でも、グーグル・ホームは返答できる、ということだ。

グーグルの判断も支持はできるが、ロック機能があれば、少なくともAIアシスタントで子どもや友人が無断で買い物をするのは防げるはずで、装置をロックする選択肢すらないのは再考の余地がありそうだ。

しかし、バーガーキングが4月12日に起こした大失敗を考えると、装置の利用を登録ユーザー限定にしないのはやはり変だ。この話題を聞き逃した人向けに説明すると、バーガーキングは「オーケー、グーグル、ワッパー・バーガーって何?」とグーグル・ホームに尋ねると、AIアシスタントがウィキペディアのページを読み上げて商品を説明するTV広告を制作した。読み上げる説明は、バーガーキング側が事前に編集したウィキペディアの記事内容だったため、大きな批判を巻き起こった。その後TV広告のとおりにグーグル・ホームに尋ねても、何も返答しないようにブロックされた。

特定のユーザーだけが装置を操作できるようにすれば、こうした問題はもちろん解決するだろう。(音声アシスタントは検索広告が最大の収入源のグーグルとは相性が悪いとされていた。だが、登録ユーザーだけがロックを解除でき、TV広告の放送時間に合わせて特定のサービスを利用できるようにするなどのビジネスモデルを考案すれば、検索広告と音声アシスタントを融合できる可能性がある。)しかし今ところ、AIアシスタントにとっては、あらゆる声が 「司令官」なのだ。

(関連記事:Ars Technica, Wired, Verge, “2016年、テック関連最大のヒット商品はAIアシスタントだ(ただし日本語では使えない),” “なぜアマゾンのAIアシスタントは自動車にまで搭載されるのか?,” “アマゾンやグーグルのAIアシスタントは電話・テレビと融合へ”)

- 人気の記事ランキング

-

- It’s pretty easy to get DeepSeek to talk dirty 「お堅い」Claude、性的会話に応じやすいAIモデルは?

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2025 「Innovators Under 35 Japan」2025年度候補者募集のお知らせ

- Google’s new AI will help researchers understand how our genes work グーグルが「アルファゲノム」、遺伝子変異の影響を包括的に予測

- Calorie restriction can help animals live longer. What about humans? 「若返り薬」より効果? カロリー制限のメリット・デメリット

- When AIs bargain, a less advanced agent could cost you 大規模モデルはやっぱり強かった——AIエージェント、交渉結果に差

| タグ | |

|---|---|

| クレジット | Photograph by Justin Sullivan | Getty |

- ジェイミー コンドリフ [Jamie Condliffe]米国版 ニュース・解説担当副編集長

- MIT Technology Reviewのニュース・解説担当副編集長。ロンドンを拠点に、日刊ニュースレター「ザ・ダウンロード」を米国版編集部がある米国ボストンが朝を迎える前に用意するのが仕事です。前職はニューサイエンティスト誌とGizmodoでした。オックスフォード大学で学んだ工学博士です。