惑星科学研、火星で氷を得るのに最適な場所を特定

人類が将来、火星に入植することを考えると、火星で水を得られる場所を知っておくことは重要である。惑星科学研究所の研究者たちは、複数の探査機が収集したリモートセンシング・データを分析して、火星で比較的容易に氷を入手できそうな場所を特定した。 by Neel V. Patel2021.02.19

人類が将来、地球圏を飛び出して火星に入植しようとする場合、必要不可欠な多くの公共サービスのための水、特に飲み水の確保が必要となってくる。

火星の極地方には大量の水氷が存在しているが、標高があまりに高く、電力を生み出すための太陽光の利用も限られている。そのため、より低い緯度の地点の表層を掘削して得られる氷を見つける必要がある。2月8日に「ネイチャー・アストロノミー(nature Astronomy)」に掲載された新たな研究論文では、特に有用である可能性を秘めた複数の場所が提案されている。

これらの場所は、「火星表面の水氷マッピング(SWIM:Mars Subsurface Water Ice Mapping)」と呼ばれる、過去20年以上にわたる火星ミッションのデータを分析するプロジェクトから得られたものだ。同プロジェクトでは、「マーズ・オデッセイ軌道機(Mars Odyssey Orbiter)」、「マーズ・リコネッサンス軌道機(Mars Reconnaissance Orbiter)」、そして「マーズ・グローバル調査船(Mars Global Surveyor)」が収集した5つの異なる手法で得たリモートセンシング・データセットを分析している。

「5つの手法のそれぞれで、水氷の特徴を見つけるための別々の代替的指標や方法を調査しています」と語るのは、アリゾナ州ツーソンの惑星科学研究所(Planetary Science Institute)の研究員であり、今回の研究論文の筆頭著者であるギャリス・モーガン博士だ。その手法には、地表から5メートル未満に存在する氷により引き起こされる地表の変化を探知するための熱マッピングや地形マッピングなどが含まれている。

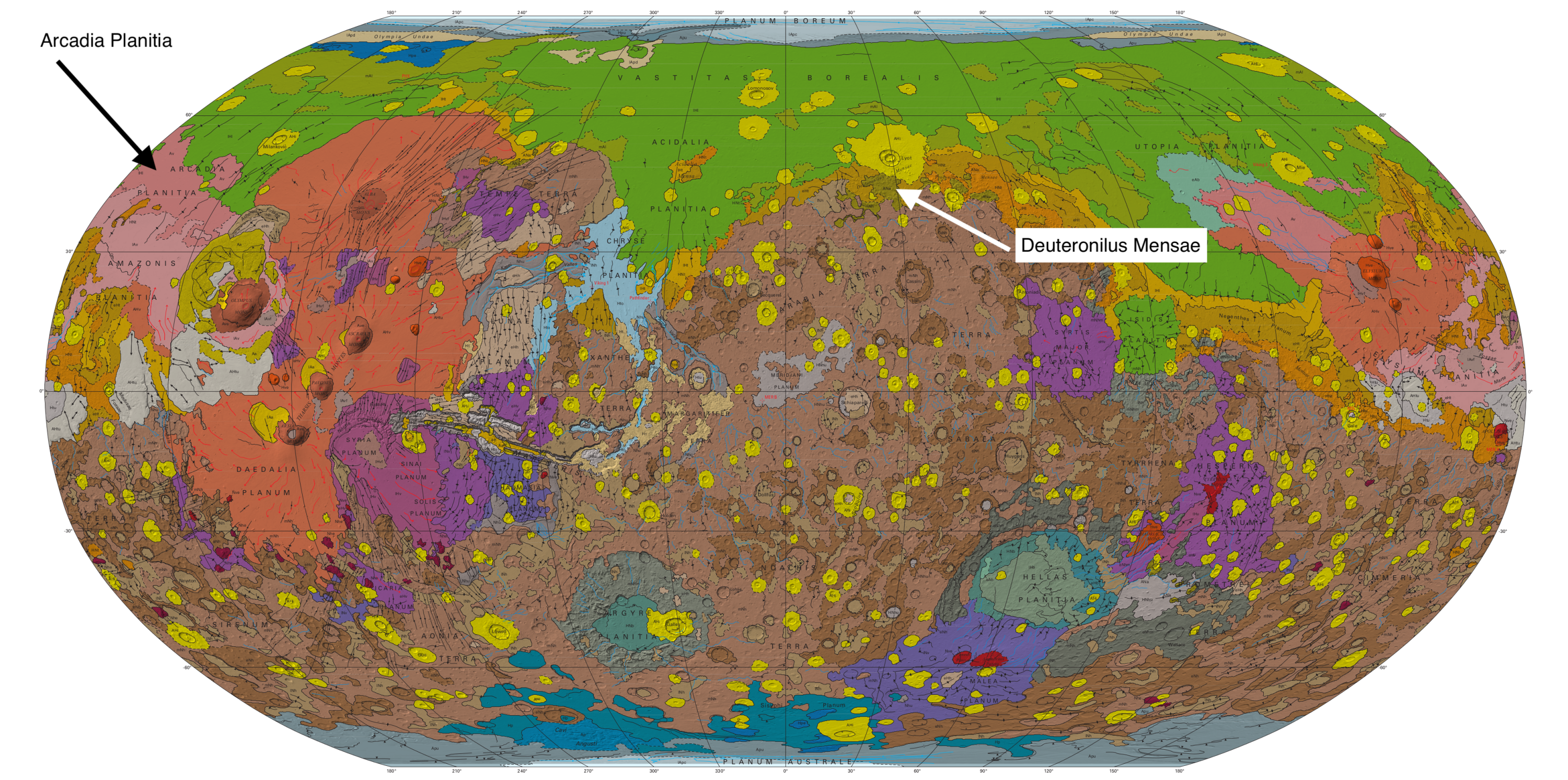

モーガン博士と彼のチームは火星の北半球において、必ずや水氷が得られると思われる場所をいくつか発見した。中〜高緯度に位置するアルカディア平原(Arcadia Planitia)の低地と、そこからはるか東で若干南に位置するデウテロニルス・メンサ(Deuteronilus Mensae)にかかる氷河一帯だ。アルカディア平原は火山の溶岩流により古代に形成された地域であり、数千万年前に大雪が降っていた可能性が指摘されている。新たな研究結果では、そういった地下の堆積物がより地表に近い位置にまでゆっくりと移動し、掘削しやすくなっている可能性が示されている。

一方、デウテロニルス・メンサは現代に形成された氷河の本拠地であり、クレーターが存在する南方の高地と北方の低平野の間に位置している。こちらの氷は事実上、過去において、おそらくより広大な氷河を成していたであろうものの残骸だ。氷は、火星の土壌と岩から成る2メートルほどの薄い層か、厚さ数メートルの浸透性の高い物質の下に存在しているはずだ。いずれの場合にせよ、この氷は火星移住者にとって非常に入手しやすいものであるだろう。

米国航空宇宙局(NASA)は今回、初回の分析として火星の北半球の調査に集中させて資金を提供した。モーガン博士は、北半球には宇宙船を火星表面に着陸させやすい広大な平原があるためだとしているが、南半球の地下にある氷の堆積物についても今後、より深く分析していきたいと考えている。

「この研究を一般に公開することで、NASA内外の全ての専門知識をフルに利用できます」。そう述べるのは、当研究には参加していない、ミズーリ工科大学の地質技術者であるレズリー・ゲルチ准教授だ。「次のステップは、リモート採掘技術で到達できる地下0.5〜15メートルの深度範囲で、より精度の高い氷マップを作成できる機能を今後のミッションに装備することです」。

NASAはすでに、月に存在する氷の探査を進めている。打ち上げウィンドウが2年に1度しか巡ってこない火星へ行くことの大変さを考えると、火星の水氷問題についてより早めに検討しておく価値はある。

「地表下の詳細なデータというのは地球上においてさえ不足しているため、採掘は常にギャンブルです」とゲルチ准教授は言う。「しかしそれでも、人類が他の場所で生き残るためには必要なことなのです」。

- 人気の記事ランキング

-

- AI can make you more creative—but it has limits 生成AIは人間の創造性を高めるか? 新研究で限界が明らかに

- Promotion Call for entries for Innovators Under 35 Japan 2024 「Innovators Under 35 Japan」2024年度候補者募集のお知らせ

- A new weather prediction model from Google combines AI with traditional physics グーグルが気象予測で新モデル、機械学習と物理学を統合

- How to fix a Windows PC affected by the global outage 世界規模のウィンドウズPCトラブル、IT部門「最悪の週末」に

- The next generation of mRNA vaccines is on its way 日本で承認された新世代mRNAワクチン、従来とどう違うのか?

- ニール・V・パテル [Neel V. Patel]米国版 宇宙担当記者

- MITテクノロジーレビューの宇宙担当記者。地球外で起こっているすべてのことを扱うニュースレター「ジ・エアロック(The Airlock)」の執筆も担当している。MITテクノロジーレビュー入社前は、フリーランスの科学技術ジャーナリストとして、ポピュラー・サイエンス(Popular Science)、デイリー・ビースト(The Daily Beast)、スレート(Slate)、ワイアード(Wired)、ヴァージ(the Verge)などに寄稿。独立前は、インバース(Inverse)の准編集者として、宇宙報道の強化をリードした。