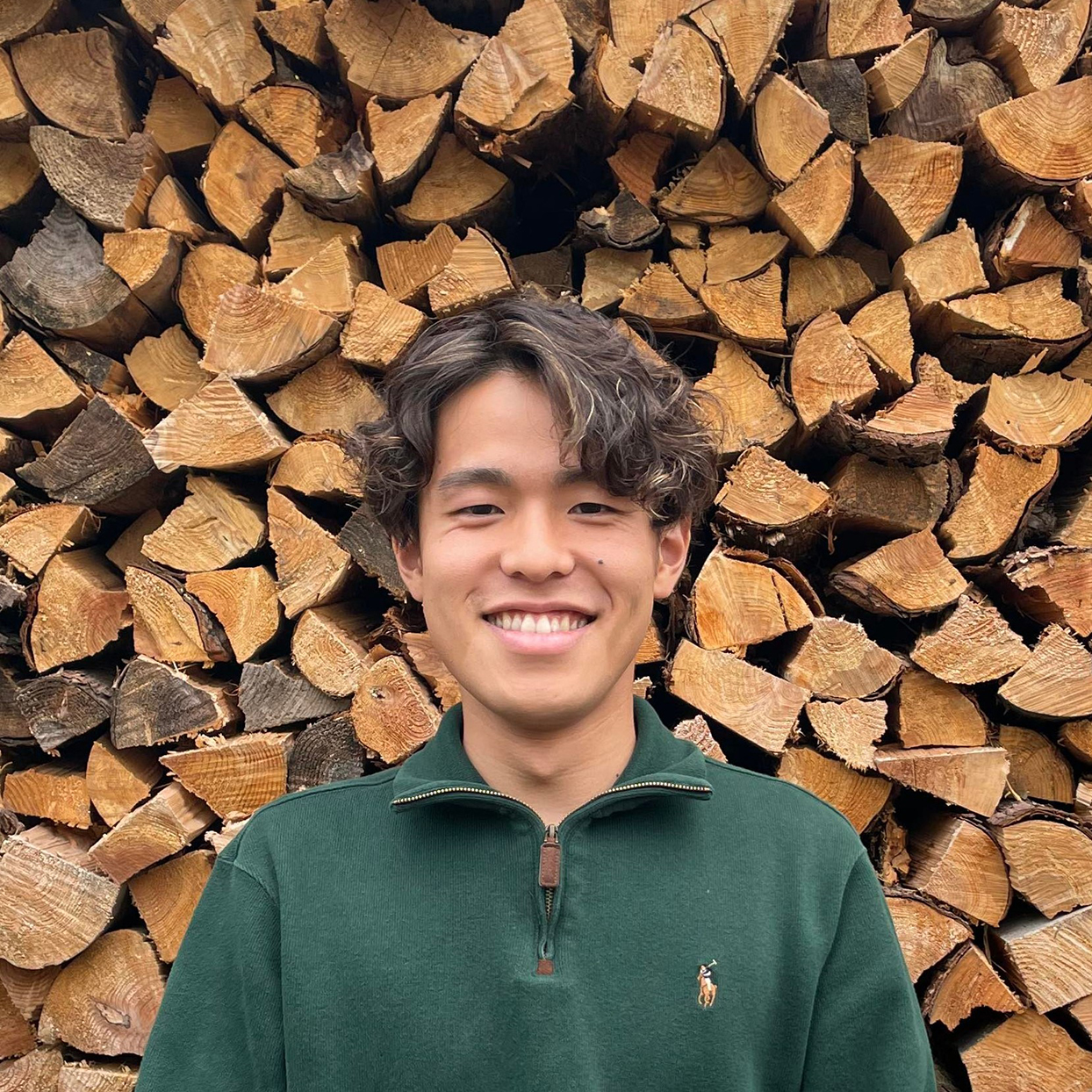

勝山湧斗:希少材料を使わない「次世代電池」に挑む研究者

EV(電気自動車)への急速なシフトによって、バッテリーの需要が急増している。バッテリー(蓄電池)の「性能」と「価格」の問題に挑むのが、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の勝山湧斗だ。 by Keiichi Motohashi2023.03.23

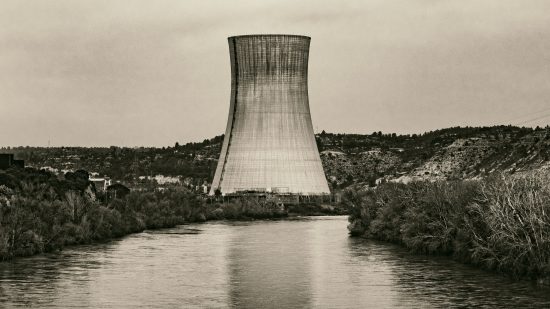

コンゴ民主共和国(旧ザイール)の紛争や児童労働の写真が映し出される。子どもたちが採掘しているのはコバルト鉱石だ。そしてその利益は武装組織の資金となっている。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校でバッテリー(蓄電池)の研究を進める勝山湧斗は、2022年12月に開催された「Innovators Under 35 Japan Summit2022 in Nihonbashi」のプレゼンテーションの冒頭で、こうした現実を紹介した。それは、高度な技術の発展につきまとう解決しなければならない影の部分だ。

電気自動車(EV)や再生可能エネルギーの利用に不可欠なリチウムイオン・バッテリーには、リチウムをはじめ、ニッケルやコバルトなどの希少金属(レアメタル)が使われている。とりわけコバルトの生産の半分以上はコンゴ民主共和国が担っている。

「バッテリーは、これからの10年間が大事な時期となっています。たとえば2022年には、パナソニックやLGとホンダの合弁会社が、バッテリー生産の大規模な工場建設を発表しました。EVが現行のハイブリッド車並みに普及するには、よりたくさんのバッテリーを製造していかなくてはなりません。しかし、それには課題が多いのも事実です」

勝山は、このバッテリーの需要から発生している世界レベルの課題解決に挑む研究者だ。

希少ではない材料で高性能なバッテリーを

バッテリーには大きく分けて2つの課題がある。1つは性能だ。バッテリーの蓄電容量が大きくなれば、それだけEVの航続距離が伸びる。たとえば、バッテリーがどれくらいエネルギーを蓄えられるのかは、電極の質量当たりの容量や、正極と負極の電位差による。

「現在よく使われているニッケル・コバルト・マンガンによる正極(+極)の放電容量は約280mAh/g(1グラム当たり約280ミリアンペアの電流を1時間流せる量)ということです。これがもし2800mAh/gになれば、EVの航続距離を10倍にできます」

これを実現するためには、高性能な材料を開発すればいい。一方、バッテリーの構造をより効率的なものにすることも性能の向上には必要だ。バッテリーは正負の電極のほかに、イオンを運ぶ電解質、正極と負極を分けるセパレーターなどで構成され、それらを含めて電池の形にするパッケージングも重要だ。これらをいかに効率的なバッテリーに構成していくのか、ということが問われてくる。

そして、もう1つの課題が価格だ。生産プロセスをより簡易的なものにすること、そして、材料の価格を抑制する必要がある。バッテリーにおいては、とりわけレアメタルが使われていることが、生産拡大の足かせとなる。その上、冒頭に示したように「紛争鉱物」の問題も深刻だ。

では、こういった課題に対し、勝山はどのような解決策を研究しているのか。その1つが、有機化合物を材料とした高性能の電極だ。

「バッテリーが放出するエネルギー量は、正極と負極の間の電圧(電位差)と蓄えられる電気量で決まります。そして高い電圧は、高い正極電位と低い負極電位を組み合わせることで得られます」

たとえば、身近に使われているアルカリ乾電池の場合は1.5ボルト、リチウムイオン・バッテリーは3.5~4ボルトだ。リチウムイオン・バッテリーの場合、負極にはグラファイト(層状に結晶した炭素、黒鉛)、正極にはレアメタルの化合物が使われている。したがって、レアメタルを使わず、かつ高性能な正極を開発することが課題の解決につながる。

勝山が注目したのは、炭素を中心に酸素や窒素などで構成される有機化合物だ。いずれも元素として希少性はなく、グラファイトが用いられる前には有機化合物によるポリマー(高分子)の負極が研究されていたという歴史がある。最近では、有機化合物を正極に使用する研究が盛んであり、現行の正極より高い理論 …

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか