音声認識で絵本を進化 「音の拡張現実」がやってきた

音声認識を活用することで、本の世界とデジタルの世界を融合させる、音の拡張現実とも言えるアプリが登場。子どもたちがわくわくしながら本を読むようになるかもしれない。 by Rachel Metz2017.08.23

つい先日、娘に『はらぺこあおむし』を読み聞かせた。あおむしが1つのリンゴを平らげる場面に差し掛かった時、私は本を読むのをやめた。コーヒーテーブルの方からムシャムシャという音がはっきりと聞こえてきて驚いたからだ。

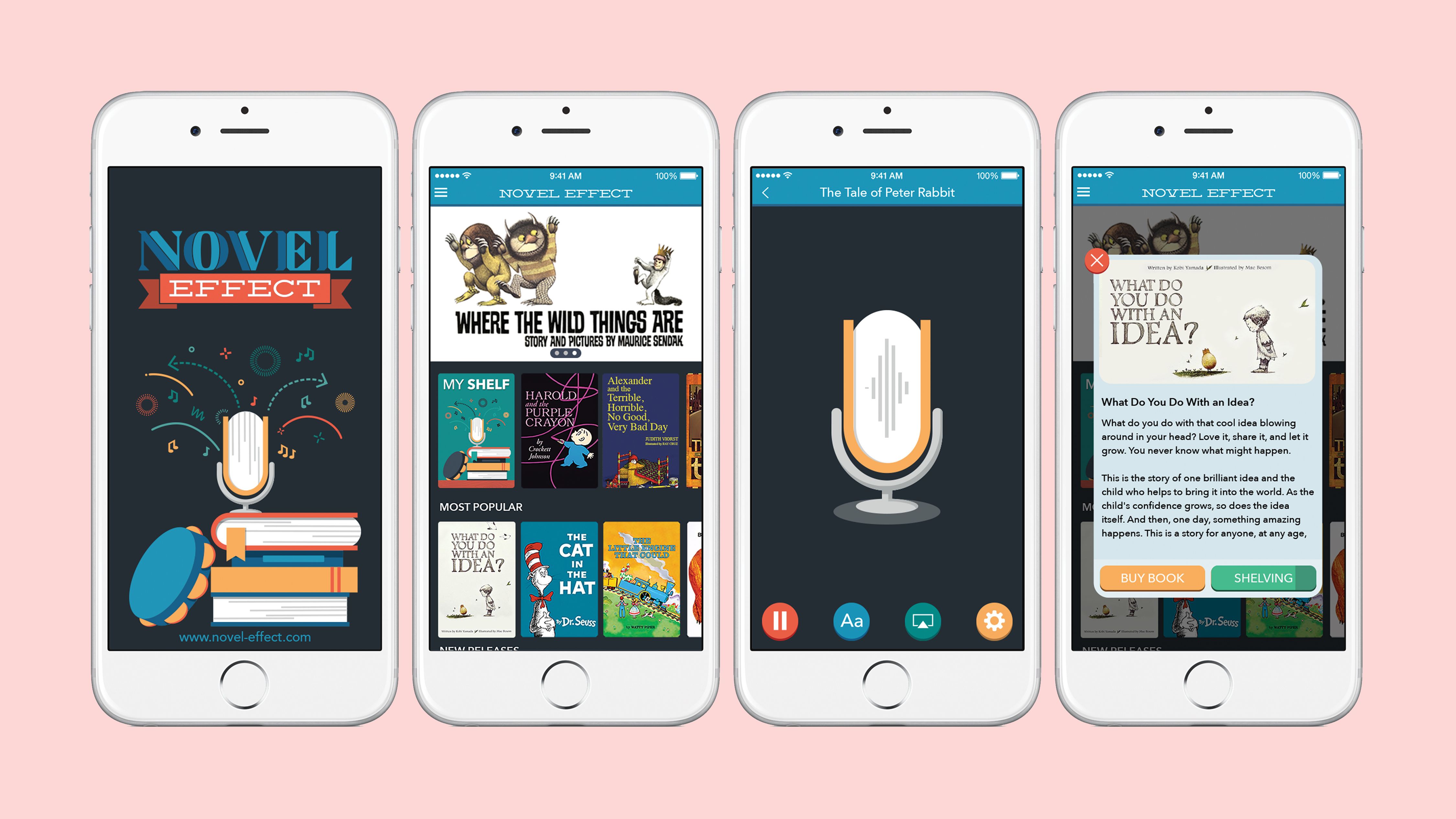

その音を発していたのは、ノベル・エフェクト (Novel Effect) というアプリだった。ノベル・エフェクトは音声認識テクノロジーを利用し、書籍をはっきりと口に出して読むと音響効果や音楽を加えてくれる。このアプリを使えば、自宅や教室で声に出して本を読む経験に、子どもたちはより没入するだろう。

ノベル・エフェクトの4人の共同創業者の一人である、マット・ハマーズリーCEO(最高経営責任者)は「あなたも本を読むことに没入でき、さらなるインタラクティブを実現できます。その上、子どもがスクリーンを見つめる必要はなく、親子で面と向かった一対一のコミュニケーションがとれるのです」と語る。

ノベル・エフェクトの無料のベータ版は、現在、アイフォーン(iPhone)とアイパッド(iPad)で利用できる(アンドロイド版アプリは近日公開される)。このアプリには、『はらぺこあおむし』や『かいじゅうたちのいるところ』など少数の書籍向けの音響効果が含まれている。

現在のところ、ノベル・エフェクトはユーザーがアプリ経由でアマゾンから書籍を購入した際に収益を得ている。シアトルに本拠を構えるノベル・エフェクトはまもなく、より洗練されたバージョンのアプリを公開して、100冊以上のさまざまな書籍に音響効果を提供する予定だ。その後、ノベル・エフェクトは、アプリを使用する料金として月々5ドルの課金を始める。ハマーズリーCEOによると、ノベル・エフェクトはすでに出版社のアシェット・ブック・グループ(Hachette Book Group)と提携しており、他の数社とも交渉中だという。

アップルのアイフォーンに搭載されているシリ(Siri)からアマゾン・エコー(Amazon Echo)に搭載されているアレクサ(Alexa)まで、人々は毎日の暮らしの中で音声認識に急速に慣れ親しんできている。そのため、現実世界の書籍とデジタル世界との間の溝を埋めようとするノベル・エフェクトの取り組みは、とても理にかなっているものだ。市場調査会社イー・マーケター(eMarketer)によると、今年、人口の2割弱が少なくとも月に一度デジタル・アシスタントを使用するという。また、25歳から34歳の間の人々が最も多くデジタル・アシスタントを使用しており、こうした人々には一緒に本を読む子どもがいる可能性が高い。

ノベル・エフェクトはこのことをしっかり理解している。シアトルにある同社は、アマゾンが立ち上げた1億ドル規模のアレクサ・ファンドが支援し、スタートアップ・アクセラレーターのテックスターズ(Techstars)が運営するアマゾン・アレクサ・アクセラレーターに参加している。

ノベル・エフェクトのアプリから、音響効果に対応している書籍を開くと、アプリは文章を聞く準備をする。読み手が文章を読み始めるとアプリは話し声を解析し、お話がどこに差し掛かっているのかを特定して、腹痛から生じるうめき声から馬のいななきまで、あらゆる種類の音を同期させる。書籍を最初から最後まで順番に読む必要はない。10ページ目から読み始めることもできるし、好きなところだけを読むこともできる。1ページにいくら時間をかけてもいいし、読書を中断して本の内容以外のことについて話しても問題はない。ノベル・エフェクトは書籍内の文章だけを参照して判断していると、ハマーズリーCEOは強調している。

ノベル・エフェクトは2017年末から2018年初頭にかけて、誰かが効果音付きのオリジナルストーリーを作り出したり、既存のお話に音を追加したりできるようにするツールを提供する計画も立てている。

ノベル・エフェクトの現在のバージョンを利用した私の体験は、良くもあれば悪くもあった。『はらぺこあおむし』のムシャムシャという音や他のいろいろな音には魅了された。また、音は適切で、発せられるタイミングも悪くなかった。しかし、『くまさん くまさん なにみてるの?』を読もうとすると、アプリはほとんど機能しなかった。鳥のさえずりやカエルのゲロゲロという鳴き声に私の話し声が邪魔されて、次にどの動物が現れるのだろうという驚きが台無しになってしまったのだ。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか

- レイチェル メッツ [Rachel Metz]米国版 モバイル担当上級編集者

- MIT Technology Reviewのモバイル担当上級編集者。幅広い範囲のスタートアップを取材する一方、支局のあるサンフランシスコ周辺で手に入るガジェットのレビュー記事も執筆しています。テックイノベーションに強い関心があり、次に起きる大きなことは何か、いつも探しています。2012年の初めにMIT Technology Reviewに加わる前はAP通信でテクノロジー担当の記者を5年務め、アップル、アマゾン、eBayなどの企業を担当して、レビュー記事を執筆していました。また、フリーランス記者として、New York Times向けにテクノロジーや犯罪記事を書いていたこともあります。カリフォルニア州パロアルト育ちで、ヒューレット・パッカードやグーグルが日常の光景の一部になっていましたが、2003年まで、テック企業の取材はまったく興味がありませんでした。転機は、偶然にパロアルト合同学区の無線LANネットワークに重大なセキュリテイ上の問題があるネタを掴んだことで訪れました。生徒の心理状態をフルネームで記載した取り扱い注意情報を、Wi-Fi経由で誰でも読み取れたのです。MIT Technology Reviewの仕事が忙しくないときは、ベイエリアでサイクリングしています。