量子コンピューターとは何か?ニュースを読む前に押さえたい基礎知識

超強力なスーパーコンピューターの処理能力をはるかに凌ぎ、産業界全体に変革をもたらす可能性があるとして、量子コンピューターの研究・開発に多額の資金が投入されている。日々報じられる関連ニュースを読み解くために押さえておきたい基礎知識を説明する。 by Martin Giles2019.02.21

量子コンピューターは、ほとんど神秘的といえる量子力学の現象を利用して、処理能力を飛躍的に向上させる。現在、そして将来のもっとも高性能なスーパー・コンピューターの処理能力さえもはるかに凌ぐことが期待されている。

量子コンピューターは従来のコンピューター(古典的コンピューター)を完全に置き換えるものではない。古典的コンピューターは今後も、ほとんどの問題に対処するためのもっとも簡単で経済的な解決策として使われ続けるだろう。だが、量子コンピューターは、材料科学から医薬品研究に至るまで、さまざまな分野に胸躍る進歩をもたらすことが期待されている。すでに、量子コンピューターを用いて、電気自動車用のより軽く強力な電池を開発しようとしたり、新薬開発に役立てたりしようとしている企業もある。

量子コンピューターが持つ力の秘密は、量子ビット(キュービット)を生成し、操作する能力にある。

「キュービット」とは何か?

現在のコンピューターは、1か0を表す一連の電気パルスまたは光パルスであるビットを用いて演算をする。ツイッターのツイートからメール、iTunesの楽曲、YouTubeの動画に至るまで、さまざまなものが本質的にはこの2進数の長い文字列でできている。

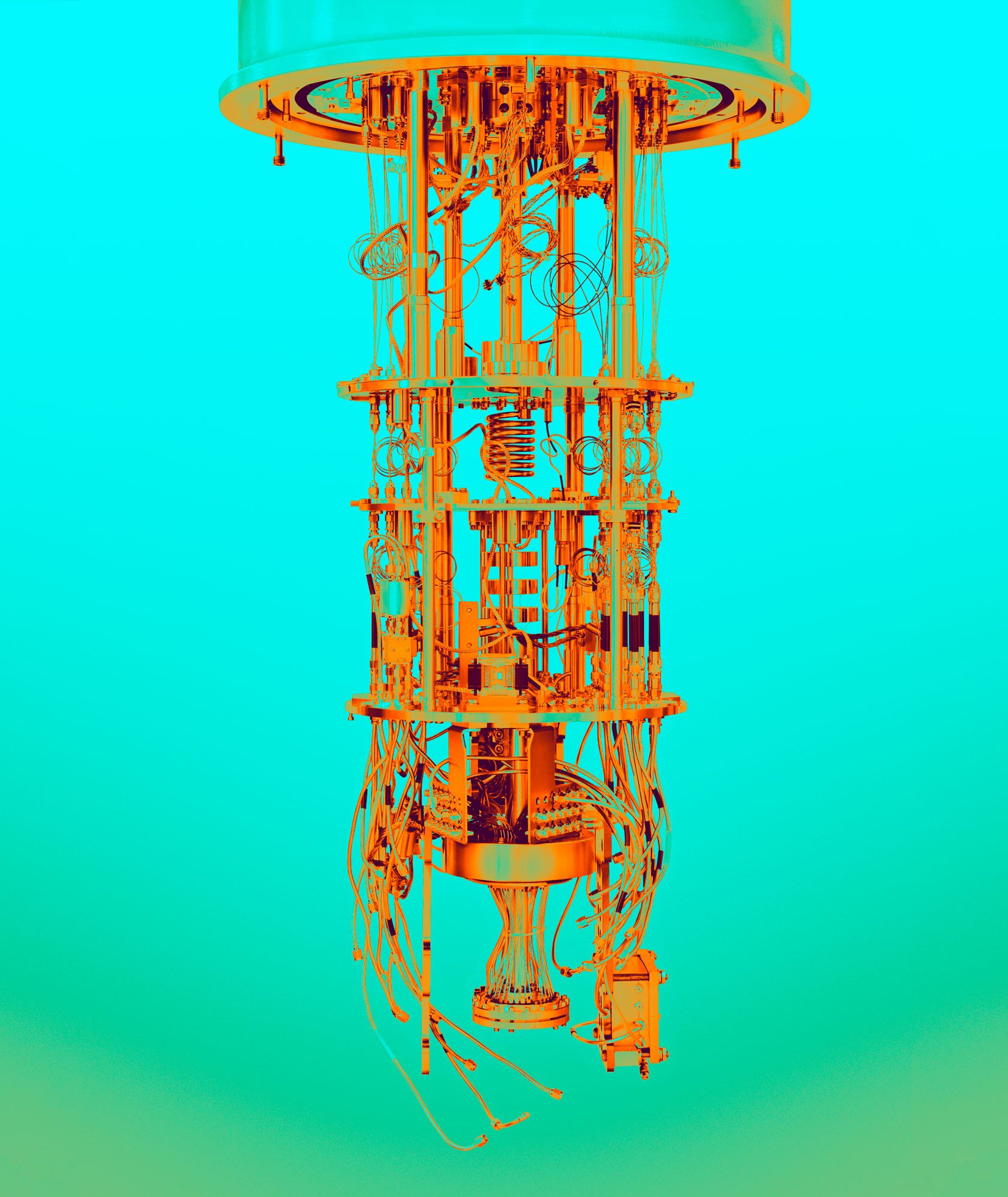

一方、量子コンピューターは演算の単位として通常、電子や光子といった素粒子である「キュービット」を用いる。キュービットを生成し、操作することは科学的・工学的に困難な課題となっている。IBM、グーグル、リゲッティ・コンピューティング(Rigetti Computing)といったいくつかの企業は、深宇宙よりも低温に冷却された超伝導回路を用いている。アイオンQ(IonQ)などの他の企業は、超高真空チャンバー内のシリコンチップ上の電磁場に個々の原子を閉じ込める手法を用いている。どちらの場合も、制御された量子状態にあるキュービットを、外部環境から隔絶することを目指している。

キュービットは、いくつかの奇妙な量子的性質を持つ。その結果、相互につながった一連のキュービットは、同数のバイナリー・ビットよりはるかに強力な処理能力を持つことになる。キュービットの不可思議な量子的性質には、「重ね合わせ」として知られる性質や「量子もつれ」と呼ばれる性質がある。

「重ね合わせ」とは何か?

キュービットは、1と0の数多くの取り得る組み合わせを同時に表せる。このような、同時に複数の状態で存在できる能力を「重ね合わせ」と呼ぶ。研究者は、精密レーザーやマイクロ波ビームを用いてキュービットを操作し、キュービットを重ね合わせ状態にする。

直感に反するこの現象により、重ね合わせ状態にあるいくつかのキュービットを備えた量子コンピューターは、膨大な数の起こり得る結果を同時に並列して処理できる。最終的な計算結果は、キュービットを測定して初めて得られる。測定するとキュービットの量子状態は直ちに1または0に「崩壊」する。

「量子もつれ」とは何か?

研究者は、「もつれ合った」キュービットの対を生成できる。対を成す2つのキュービットが同一の量子状態で存在することを「量子もつれ」という。もつれ合ったキュービットの一方の量子状態を変化させると、もう一方の量子状態も予測可能な形で即座に変化する。キュービット同士が距離的に非常に離れていたとしても同じ現象が起こる。

量子もつれが起こる理由や仕組みについてはよく分かっていない。この現象はアインシュタインすらも困惑させた。アインシュタインが量子もつれのことを「不気味な遠隔作用」と表現したのは有名だ。だが、量子もつれこそ、量子コンピューターの能力の鍵となる現象だ。従来のコンピューターでは、ビット数が倍になれば、処理能力も倍になる。一方、量子もつれのおかげで、量子コンピューターにキュービットを追加すると、演算処理能力は指数関数的に増加する。

量子コンピューターは、量子の数珠つなぎのような、もつれ合ったキュービットを利用することで魔法のような能力を発揮する。特別に設計された量子アルゴリズムを用いて計算速度を向上できる量子コンピューターの能力こそ、量子コンピューターの可能性が大きな注目を集めている理由となっている。

以上が、量子コンピューターのプラス面だ。マイナス面は、「デコヒーレンス」により量子コンピューターが従来のコンピューターよりはるかにエラーを起こしやすいことだ。

「デコヒーレンス」とは何か?

キュービットが外部環境と相互作用してキュービットの量子的な状態が衰退し、最終的に失われることを「デコヒーレンス」と呼ぶ。キュービットの量子状態は極めて不安定だ。量子力学の分野で「ノイズ」と呼ばれるわずかな振動や温度変化によって、量子情報処理が適切に実行される前にキュービットの重ね合わせ状態が壊れてしまう可能性がある。研究者が、超低温冷却装置や超高真空チャンバーの中にキュービットを収めて、外部環境から保護しようと懸命に取り組んでいるのはそのためだ。

だが、研究者たちの懸命な努力にもかかわらず、ノイズは依然として演算に数多くのエラーを引き起こしている。賢い量子アルゴリズムを使うことや、より多くのキュービットを追加することで、そのような欠点を補える可能性がある。だが、「ロジカル(論理的)」キュービットと呼ばれる信頼性の高いキュービットを1個を作り出すには、恐らく何千個もの標準的なキュービットが必要となるだろう。そうなると、量子コンピューターの計算能力は大幅に低下してしまう。

そこが問題となる。研究者たちはこれまで、128個より多い数の標準的なキュービットを生成できていない(MITテクノロジーレビューのキュービット・カウンターはこちら)。つまり、量子コンピューターが幅広く利用されるようになるのは、まだ何年も先のことになる。

だからといって、この分野の先駆者たちが、「量子超越性」の最初の実証者になる望みを捨てているわけではない。

「量子超越性」とは何か?

「量子超越性」とは、量子コンピューターが、もっとも高性能なスーパーコンピューターによって到達できるレベルをはるかに超えた数値計算を遂行できることを示す指標だ。

量子超越性を達成するのに必要となるキュービットの正確な数はまだ分かっていない。研究者らが、従来のコンピューターの性能を向上するための新たなアルゴリズムを発見し続けており、スーパーコンピューティング・ハードウェアが改良され続けているためだ。だが、研究者も企業も、世界有数の性能を持つスーパーコンピューターと計算能力を対決させる試験を実施し、量子超越性を世界で最初に実証しようと躍起になっている。

量子超越性というマイルストーンを達成することの重要性については、研究者の間で盛んに議論されている。いくつかの企業は、量子超越性が達成されるのを待たずに、IBM、リゲッティ・コンピューティング、カナダのDウェーブ(D-Wave)などが開発した量子コンピューターの使用をすでに試み始めている。アリババのような中国企業も量子コンピューターを利用できるようにしている。量子コンピューターを購入している企業もあれば、クラウド・コンピューティング・サービスを通じて利用できる量子コンピューターを使用している企業もある。

量子コンピューターがもっとも役立ちそうな最初の分野は?

量子コンピューターの特に有望な応用の1つに、分子レベルでの物質の挙動のシミュレーションがある。フォルクスワーゲンやダイムラーなどの自動車メーカーは、量子コンピューターを用いて電気自動車の電池の化学組成をシミュレーションし、電池の性能を向上する新たな方法を見つけ出そうとしている。製薬会社も、新薬につながる可能性のある化合物の分析や比較に量子コンピューターを利用している。

量子コンピューターはまた、膨大な数のあり得る解の中から最適解を極めて高速に導き出せるので、最適化問題を解く際にも有用である。たとえば、エアバスは、もっとも燃費効率の良い飛行機の離着陸の経路を算出するのに量子コンピューターを用いている。フォルクスワーゲンはすでに、混雑を最小限に抑えるために市内のバスやタクシーの最適ルートを計算するサービスを発表している。量子コンピューターを用いることで、人工知能(AI)の開発を加速できると考えている研究者もいる。

量子コンピューターが最大限の可能性を達成するには、かなりの時間がかかる可能性がある。量子コンピューターの研究に取り組む大学や企業は、この分野の熟練研究者の不足と主要な部品の供給業者の不足に直面している。だが、この一風変わった新しいコンピューターが期待通りの成果を挙げれば、産業界全体に変革をもたらし、世界のイノベーションが加速するかもしれない。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- マーティン ジャイルズ [Martin Giles]米国版 サンフランシスコ支局長

- MITテクノロジーレビューのサンフランシスコ支局長として、コンピューティングの未来とシリコンバレーの企業を対象に取材しています。MITテクノロジーレビューに参加する以前は、ビジネステクノロジー分野に焦点を当てたベンチャーキャピタルで調査と出版を主導しました。それ以前は、エコノミスト(The Economist)で記者兼編集者として長年にわたって勤務した経験もあります。最近は、西海岸に拠点を置くテックライターとして活躍しています。