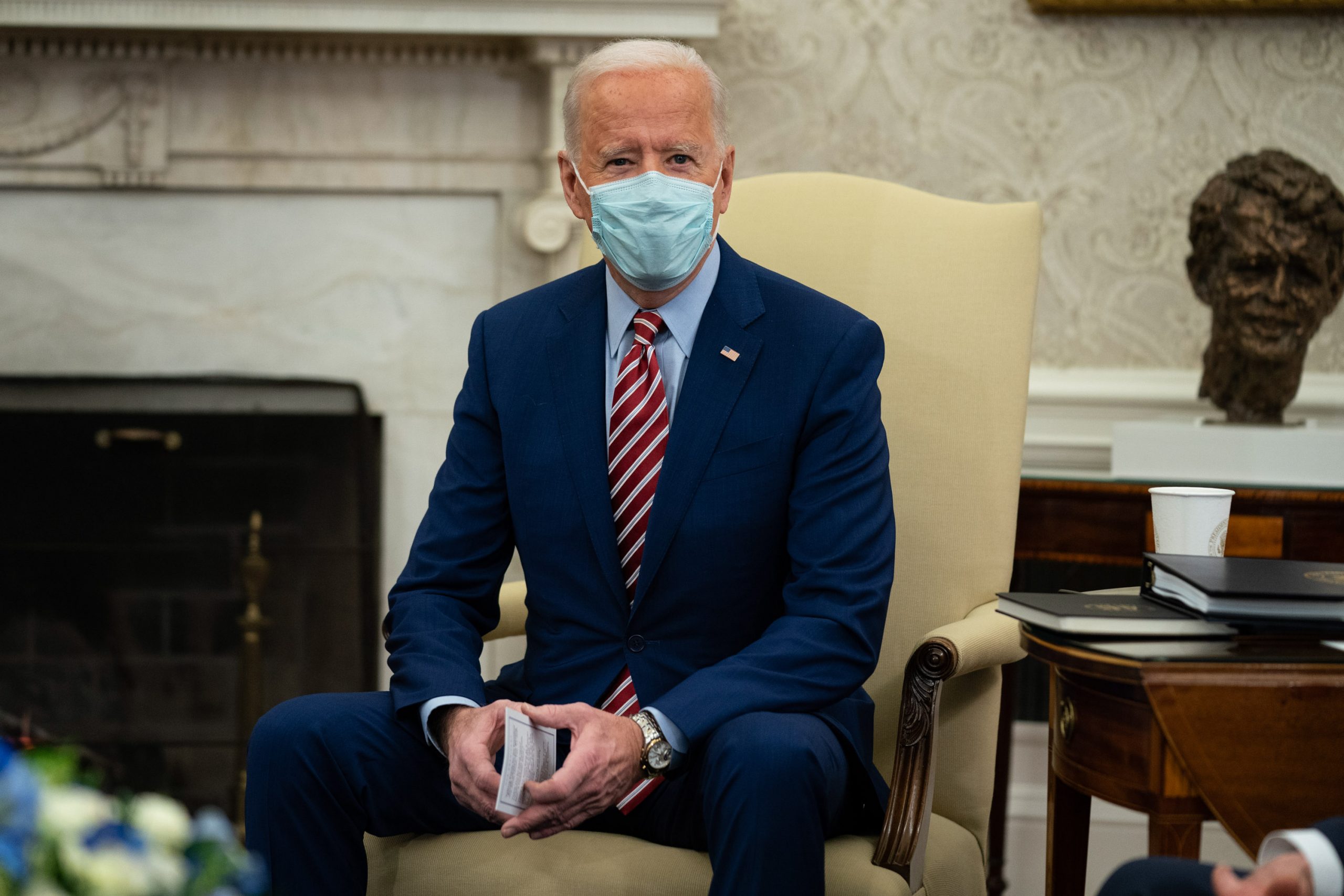

バイデン政権が気候分野のイノベーションに本腰、「ARPA-C」創設へ

バイデン政権は2月11日に、3つ目となる主要な気候変動対策を発表した。そこには、二酸化炭素を回収・除去・貯留する技術などの進歩を促す「気候高等研究計画局(ARPA-C)」創設のための作業部会の立ち上げも含まれている。 by James Temple2021.02.17

バイデン政権は2月11日、3つ目となる主要な気候変動対策を発表した。クリーンエネルギーと気候テクノロジーのイノベーションを促進するためのイニシアチブを展開する。

ホワイトハウスは、バイデン大統領が選挙運動中に創設を約束した「気候高等研究計画局(ARPA-C:Advanced Research Projects Agency-Climate)」の設立を支援する作業部会を設置した。ARPA-Cのミッションは、二酸化炭素を回収・除去・貯留する技術や、強力な温室効果ガスを排出しない冷暖房製品などを含むとみられる、一筋縄ではいかない技術分野の進歩を促すことだ。

米国エネルギー省はさらに、「エネルギー高等研究計画局(ARPA-E:Advanced Research Projects Agency-Energy)」を通じて、低炭素エネルギー・プロジェクトに1億ドルの資金を提供する予定だ。ARPA-Eは、ビジネスを興したり従来のベンチャーキャピタルを引き付けたりするには十分に成熟していないクリーンエネルギー技術を支援するために、オバマ政権が最初に資金を提供した組織だ。

トランプ前政権はARPA-Eを格好の標的としており、この4年間、予算をカットしようとたびたび試みていた。一方、議会は一貫してARPA-Eの資金を維持し、さらには資金調達もしていた。今回のバイデン政権の動きは、ARPA-Eに新しい活力を与えるのに役立つかもしれない。

研究開発に対する連邦政府の補助金により、クリーンエネルギーのコストが低減すれば、米国および世界における高まる気候リスクへの対処は、より安価かつ政治的に実現可能なものになる。

その一方で、エネルギー業界の一部の観測筋は、バイデン政権が既存のプログラムへの資金を増加させるのに焦点を置くのではなく、政治的資本を支出して新たにARPA-Cを設立し、資金を投入したいと考えていることに困惑している。ARPA-Eはジョージ・W・ブッシュ政権下で承認されたが、オバマ元大統領が2009年に景気刺激策(Recovery Act)を実施するまで資金が支出されなかった。議会が資金を配分するまで何年もかかったのだ。しかも、ARPA-EとARPA-Cの間の正確な境界が完全に明確であるわけではない。

少なくともバイデン大統領が選挙運動中に発表したエネルギー計画から判断すると、ARPA-Eが「変革をもたらす低炭素エネルギー技術」に主に焦点を当てている一方で、ARPA-Cはより幅広い一連の気候関連のツールに照準を合わせる可能性が高い。

ARPA-Cは二酸化炭素の回収・除去・貯留に重点を置くことが予想されており、議論を呼ぶだろう。そうした技術には、発電所や工場からの温室効果ガスの排出を防止するシステム、空気から二酸化炭素を取り除く「直接大気回収」ツール、さらには、より多くの炭素を吸収して土に貯留する農業技術が含まれ、ARPA-Eはこのような分野にもすでに投資している。

多くの人は、これらの技術が化石燃料業界の寿命を延ばす可能性があるのではないかと懸念している。その一方で、製鉄業、セメント産業、航空産業、農業といった、安価でスケーラブルでクリーンな選択肢を持たない産業からの二酸化炭素排出を防止したり、影響を打ち消したりする方法を提供する可能性もある。さらに、このような技術は、すでに大気中に存在する二酸化炭素濃度を低下させる上で重要になる可能性がある。

バイデン政権は、より安価なエネルギー貯蔵、より低コストのクリーンな車と交通手段、航空機や船舶の持続可能な燃料、カーボンニュートラルな建築材料、燃料として使用でき、いくつかの工業プロセスに欠かせない原料となっている安価でクリーンな形態の水素をはじめとする、他の分野への資金提供も増やしたいと述べている。

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- A long-abandoned US nuclear technology is making a comeback in China 中国でトリウム原子炉が稼働、見直される過去のアイデア

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- ジェームス・テンプル [James Temple]米国版 エネルギー担当上級編集者

- MITテクノロジーレビュー[米国版]のエネルギー担当上級編集者です。特に再生可能エネルギーと気候変動に対処するテクノロジーの取材に取り組んでいます。前職ではバージ(The Verge)の上級ディレクターを務めており、それ以前はリコード(Recode)の編集長代理、サンフランシスコ・クロニクル紙のコラムニストでした。エネルギーや気候変動の記事を書いていないときは、よく犬の散歩かカリフォルニアの景色をビデオ撮影しています。