カルチャー

-

「テクノロジーは人をダメにする」プラトンも恐れた人類の葛藤の歴史

-

新時代の戦争 ドローン防衛の最前線に立つ ウクライナの民間専門家

-

新型ARメガネ「スペクタクルズ」でようやく未来がやってきた

-

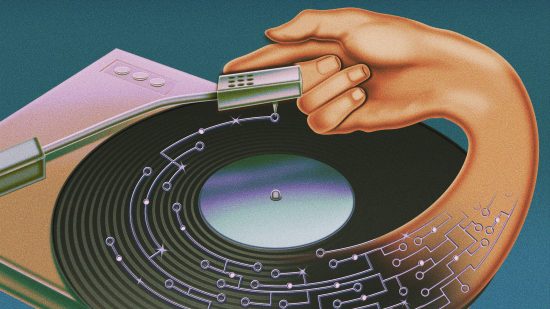

ミックステープ文化の逆襲、 スポティファイで失われた 音楽の楽しみを取り戻す方法

-

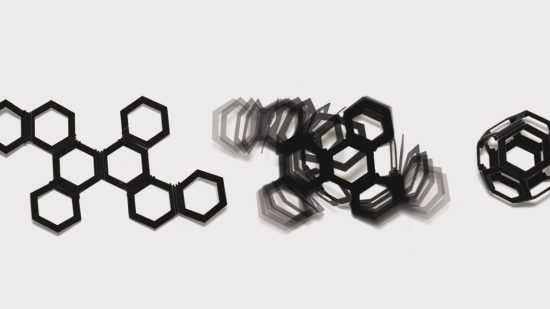

スカイラー・ティビッツ:材料に魔法をかける4Dプリントの先駆者

時間とともに変形する「4Dプリンティング」のコンセプトを作り出したMITのスカイラー・ティビッツは、「プログラマブル材料」という新たなアイデアに取り組んでいる。

-

こんにちは赤ちゃん! 2024年生れのキミへ贈る 125年後の未来への手紙

-

無限のデータ、保存に限界 デジタル時代の歴史を 未来にどう残すべきか?

-

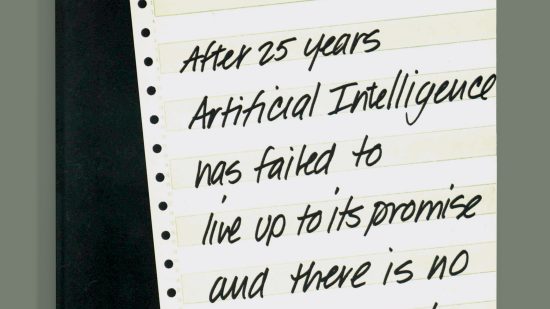

AIはいつか責任を感じるようになるか? 40年前の誌面から

人間に備わっているノウハウを機械が身につける日は来ないかもしれない。およそ40年前のMITテクノロジーレビューに掲載された記事を見てみよう。

-

未来の職種:雲の種をまいて気候を操る「ウェザーメーカー」

地球温暖化により、近年、冬の降雪量が減ってきている。米国西部の砂漠の町が夏に水を確保できるように、クラウドシーディングにより冬の積雪量を増やすプロジェクトを主導している科学者がいる。

-

ダンスと署名で大企業を動かす、K-POPファンの気候革命

-

アパレルのリサイクルで新技術、ポリエステルを15分で分解

混合繊維でできた衣類を事前に仕分けすることなく、ポリエステルだけ分解して再利用可能にする技術が開発された。大量の衣服がリサイクルされずに廃棄されている問題を解決する重要な一歩となる可能性がある。

-

スーパーシューズ革命 マラソン王国の夢を支える テクノロジーの功罪

パリ・オリンピックが間もなく始まる。長距離王国と言われるケニアのランナーたちは、高価なスーパーシューズがもたらすイノベーションの衝撃と向き合っている。

-

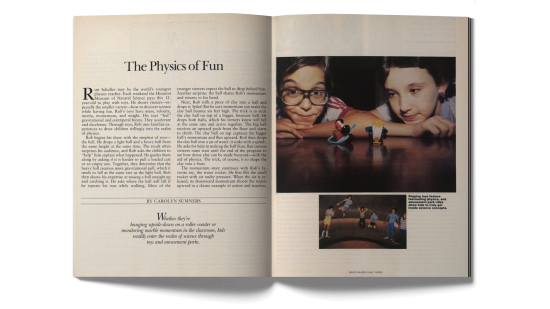

人生を変える「おもちゃ」と遊び

-

砂漠に降るデータの恵み、 サヘル牧畜民の暮らしを守る 草の根イノベーション

-

中国テック事情:英語が支配するコンピューターの世界は変わるか

コンピューターは完全に、ラテン語圏のユーザー向けに設計されている。このひとつの仕組みで全ての言語に対応するための努力が、それ以外の国々、特に中国において数十年にわたってなされてきた。

-

中国語のキーボード入力が 「オートコンプリート」の 発明に変わるまで

IMEを使った中国語のコンピューター入力は、欧米人には驚きの世界だ。だが、中国語の入力速度を劇的に短縮した仕組みは、世界中のユーザーが利用する「オートコンプリート」につながっている。

-

人はどこまで深く潜れるのか 水深300メートルに挑む ダイバーたちの物語

水素を呼吸ガスに使用することで、人類がこれまで到達できなかった深さへの潜水が可能になるかもしれない。ダイバーたちは水素を使った実験でその可能性を探っている。

-

「AIなんて怖くない」ダグラス・ラシュコフが語る真意

サイバーカルチャーの生き証人であり、長年メディア論を展開してきたダグラス・ラシュコフ氏が来日。AI時代の資本主義のあり方や、人間が安心して生きられる社会のあり方について、斬新な視点から問題提起した。

-

亡き人と対話するAI、中国で「よみがえり」ビジネスが拡大中

-

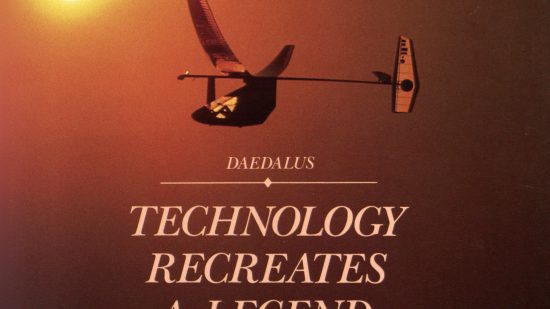

人はなぜ鳥を目指すのか? 神話から学んだテクノロジーのこと

ギリシャ神話の物語が始まった35世紀前でさえ、人々はテクノジーを用いて肉体的な制限の克服を夢見ていた。そして、それが現代の気候問題の研究へとつながるとは、誰も想像できなかったろう。

-

中国テック事情:中身すかすか、AI系インフルエンサーに制裁

中国のAI系インフルエンサーが、中身の薄いオンライン講座を売りさばいて膨大な利益を上げている。稼ぎの舞台となったソーシャルメディアは、検索の対象から外すなどの対抗措置に出ている。

-

台湾でのスレッズ人気、メタの意図に反して政治ネタが受ける

メタの新しいSNS「スレッズ(Threads)」が予想外の人気を博しているのは、意外にも台湾だった。メタは推奨していないが、「政治問題を自由に議論できる場」として人気を集めている。

-

スレッズが台湾で人気爆発、 その不思議な理由とは?

総統選挙をきっかけに、台湾でソーシャルネットワーク「スレッズ」が予想外のヒット。その勢いは選挙終了後も続いている。なぜ人気なのか。

-

中国テック事情:低予算で世界を狙う、中国発短編ドラマ

中国では1話2分の短編ドラマが人気だ。フレックスTV(FlexTV)は制作予算を低く抑えるため、タイやフィリピンといった国々の活気ある英語圏のクリエイティブ・コミュニティを活用している。

-

TikTok時代の昼ドラ、 中国発の短編スマホ動画は 週200万ドル稼ぐ

スマホに最適化された2分間の短編ドラマを配信する「フレックスTV(FlexTV)」が中国で大人気だ。低予算・短期間で制作され、視聴者の感情を揺さぶる「TikTok時代の昼ドラ」は世界を席巻するか。