ビジネス・インパクト

優れたスタートアップ企業や新しいテクノロジーに基づく新しいビジネス・モデル、テクノロジーによる失業や不平等、仕事の未来について。

-

-

US office that counters foreign disinformation is being eliminated, say officials

米国務省、外国デマ監視部門を廃止 「言論の自由」理由に - ルコ・ルビオ米国務長官は、外国勢力によるデマ・キャンペーンを監視し対抗する機能を担う部署の廃止を発表した。「米国の言論を解放する」との主張だが、批判派はロシアや中国による巧妙化するプロパガンダへの対抗手段を失うリスクを指摘している。

-

US office that counters foreign disinformation is being eliminated, say officials

-

-

How a 1980s toy robot arm inspired modern robotics

世界の工学者を魅了し続ける

80年代の日本のおもちゃ - 1980年代、日本の玩具メーカーであるトミー(現タカラトミー)は、機械仕掛けのロボットアームの玩具「アームトロン」を発売した。多くの子どもたちの好奇心を刺激した玩具は、今でも世界中の工学者たちを魅了し続けている。

-

How a 1980s toy robot arm inspired modern robotics

-

-

We need targeted policies, not blunt tariffs, to drive "American energy dominance"

145%の関税か、次世代エネ技術か:米国が選ぶべき真の「覇権」 - エネルギー覇権を米国が握るには、単なる関税では不十分だ。十分に狙いを定めた効果的な政策によって、米国は世界のエネルギー業界で確固たる地位を確立することができるだろう。

-

We need targeted policies, not blunt tariffs, to drive "American energy dominance"

-

-

Congress used to evaluate emerging technologies. Let’s do it again.

嘘発見器のウソを暴いた

「科学の番人」、

AI時代に高まる再評価 - 1972年に発足し、1995年に廃止された米国技術評価局(OTA)は、先端技術について詳細に調査し、分かりやすく、偏りのない報告書を発表することで、議員たちの政策決定を支援してきた。AI全盛の今日、「科学の番人」の復活に期待する声がある。

-

Congress used to evaluate emerging technologies. Let’s do it again.

-

-

From COBOL to chaos: Elon Musk, DOGE, and the Evil Housekeeper Problem

米「DOGE暴走」、政府システムの脆弱性浮き彫りに - 政府システムの改革を掲げるイーロン・マスク率いる政府効率化省(DOGE)の強引な手法が、システムの安全を支えてきた「人」の要素と、その崩壊がもたらす危険性を浮き彫りにしている。

-

From COBOL to chaos: Elon Musk, DOGE, and the Evil Housekeeper Problem

-

-

Three reasons Meta will struggle with community fact-checking

メタ「民主的」ファクトチェック移行が危うい3つの理由 - メタは運営するソーシャルメディアのモデレーション施策を変更し、ユーザー・コミュニティによるモデレーションに移行する方針を決めた。レディット(Reddit)のコミュニティ管理人の一人で、コミュニティのモデレーションについて研究する著者が、3つの課題を解説する。

-

Three reasons Meta will struggle with community fact-checking

-

-

These documents are influencing the DOGE-sphere’s agenda

マスク率いるDOGEが照準、連邦政府「不適切支出」の中身 - 政府効率化を掲げるイーロン・マスクのタスクフォース「DOGE」が、連邦政府の不適切な支出の削減に乗り出している。だが、引用されているデータを読み解くには前提の理解が必要だ。

-

These documents are influencing the DOGE-sphere’s agenda

-

-

OpenAI ups its lobbying efforts nearly seven-fold

オープンAI、ロビー活動費を7倍に 新政権で政治関与を強化 - トランプ新政権発足を機に、テック業界全体で政府との関係構築が加速している。オープンAIは2024年、ロビー活動に176万ドルを投じ、前年の約7倍に増額した。新たに元上院議員スタッフらを社内ロビイストとして採用し、AI規制やエネルギー政策での発言力強化を図る。

-

OpenAI ups its lobbying efforts nearly seven-fold

-

-

This is what might happen if the US withdraws from the WHO

公衆衛生にもトランプ・ショック、米WHO脱退の影響は? - 米国のドナルド・トランプ新大統領はWHO(世界保健機関)からの脱退を表明し、大統領令に署名した。WHOは最大の資金拠出国を失うことになり、世界の公衆衛生に大きく影響しそうだ。

-

This is what might happen if the US withdraws from the WHO

-

-

10 Breakthrough Technologies 2025

MITTRが選んだ

世界を変える10大技術

2025年版 - 「ブレークスルー・テクノロジー10」は、人工知能、生物工学、気候変動などの分野における重要な技術的進歩を評価するMITテクノロジーレビューの年次企画だ。2025年に注目すべき10のテクノロジーを紹介しよう。

-

10 Breakthrough Technologies 2025

-

-

Move over, text: Video is the new medium of our lives

メディアの主役に躍り出た動画は、活字文化に終わりを告げるか? - インターネットの主役はテキストや写真から動画にシフトしつつある。動画の大衆化は私たちの文化をどのように変えるのだろうか。

-

Move over, text: Video is the new medium of our lives

-

-

Google is finally taking action to curb non-consensual deepfakes

ようやく動き出したディープフェイク対策、グーグルが検索から排除へ - グーグルは先月末、検索結果に性的なディープフェイク画像を表示しないよう対策を講じると発表した。高まる批判にようやく大手テック企業が動き始めた格好だが、まだできることはあるはずだ。

-

Google is finally taking action to curb non-consensual deepfakes

-

-

This futuristic space habitat is designed to self-assemble in orbit

畳んで打ち上げ、軌道上で自動組み立て 新発想の「宇宙の家」 - 宇宙に滞在できる人数は現在のところごく限られている。磁力を利用したタイルが、宇宙居住空間を増やすのに立つかもしれない。

-

This futuristic space habitat is designed to self-assemble in orbit

-

-

What’s next for SpaceX’s Falcon 9

「ファルコン9」不具合、

スペースX頼みの危うさ露呈

今後のゆくえは? - スペースXの主力ロケット「ファルコン9」が、エンジンの不具合によって運用停止となった。現在の打ち上げの大半を担い、これまでほとんどトラブルがなかっただけに、衝撃が広がっている。

-

What’s next for SpaceX’s Falcon 9

-

- 巨大オーロラの観測に成功、発生の仕組みを解明

-

電気通信大学、国立極地研究所、京都大学を中心とする国際共同研究グループは、2022年12月25日に北極域を埋め尽くすように出現した巨大なオーロラについて、宇宙や地上からの観測を統合的に解析。この巨大なオーロラは、太陽から吹き付ける荷電粒子の風である「太陽風」が1日以上にわたってやんでいた時間帯に、太陽から北極域に「電子の雨」が降り注ぐことによって作られたものであることを突き止めた。

-

- 生きた皮膚を持ち、笑うことができる顔型ロボット=東大

-

東京大学の研究チームは、人の皮膚細胞から作製した「培養皮膚」を利用し、細胞由来の生きた皮膚を持つ顔型のロボットを開発した。同ロボットの作製技術は、生体機能を有する人型ロボット(ヒューマノイド)開発への活用のほか、しわの形成メカニズムの理解など美容・整形医療分野での応用も期待されるという。

-

- 岡山大など、銅酸化物での高温超伝導の仕組み解明に近づく発見

-

岡山大学とドイツ・マックスプランク研究所の国際共同研究チームは、ビスマス系銅酸化物高温超伝導体の結晶(銅と酸素が結合した正方形)をひずませると、超伝導に代わって電荷秩序(電荷の並びに規則性がある状態)が現れることを発見した。今後研究が進むことで、銅酸化物での高温超伝導発現の仕組み解明につながると期待される。

-

- 京大など、宇宙創成期の「原始重力波」を手計算する手法を発見

-

京都大学と高エネルギー加速器機構(KEK)の共同研究チームは、宇宙の創成直後の急激な加速膨張(インフレーション)の仕組みを解明するカギとなる時空のさざ波、「原始重力波」の数値計算を大幅に簡単化する方法を見出した。

-

- 東工大、界面金属層による超伝導転移温度の上昇を発見

-

東京工業大学の研究チームは、低次元超伝導体であるグラフェン-カルシウム化合物の原子構造を調べることで、支持基板である炭化ケイ素との界面でカルシウム金属層が形成されることを発見。界面構造の制御によって超伝導転移温度を上げられることを示した。

-

- 思春期のインターネット不適切使用、メンタルヘルスの不調を招く

-

東京都医学総合研究所、国立精神・神経医療研究センター、東京大学の共同研究チームは、思春期におけるインターネットの不適切使用が精神病症状(幻覚や妄想のような体験)および抑うつといったメンタルヘルス不調のリスクを高めることを確認した。

-

- 電気の力で二役をこなすイオンフィルタ、阪大などが開発

-

大阪大学と東京大学などの共同研究チームは、簡単な電圧操作でイオン透過性を自在に変えられるイオン交換膜を開発。開発したイオン交換膜を塩分濃度差発電に応用し、ゲート電圧によるイオンフィルタ機能を調整することで、発電効率が従来の素子性能に比して10倍近く向上可能であることを実証した。

-

- 自分で集合と散開をする群体分子ロボット、東北大などが開発

-

東北大学と京都大学の共同研究チームは、無数の分子ロボットを望み通りに動作させることにつながる分子制御技術を開発した。分子ロボットとは、センサー(感覚装置)、プロセッサ(計算機)、アクチュエータ(駆動装置)などのロボットを構成するデバイスが分子レベルで設計されており、それらを一つに統合することで構成される分子のシステムである。

-

- 中間質量ブラックホール形成過程をシミュレーションで解明=東大

-

東京大学などの研究チームは、球状星団の形成過程で、星の合体から超大質量星を経て中間質量ブラックホールが形成されることを数値シミュレーションにより明らかにした。

-

- 生命の必須元素「リン」は白色矮星で作られる

-

国立天文台(NAOJ)と西オーストラリア大学の共同研究チームは、遺伝子を合成するのに不可欠な元素であるリンが重い白色矮星で起こる新星爆発で大量に生み出されることを発見した。さらに、その爆発頻度、つまり宇宙へのリン供給率が、46億年前の太陽系誕生時は現在より高かったことも明らかにした。

-

- 宇宙生命探査の鍵となる「太陽系外の金星」を40光年の距離に発見

-

自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター、東京大学、国立天文台、東京工業大学の研究者を中心とする国際研究チームは、地球から40光年の距離に地球サイズの系外惑星「グリーゼ(Gliese)12 b」を発見した。この惑星は、過去に発見された系外惑星と比べて、「金星のような惑星の大気の特徴を調べるのに最も適した惑星」であり、同惑星の大気を詳細に調査することで、惑星が生命を育む環境をもつための条件についての理解が進むと期待されるという。

-

-

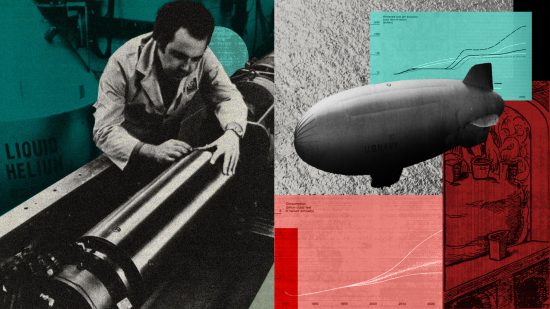

The era of cheap helium is over—and that's already causing problems

量子コン、核融合、半導体

——先端技術の未来を握る

ヘリウム高騰の深刻さ - 核融合炉や量子コンピューターなどの最先端技術において、ヘリウムは欠かせない存在だ。さらに、半導体製造工程でもヘリウムを使用する。だが、ヘリウム産出国は限られており、常に供給が不安定になっている。

-

The era of cheap helium is over—and that's already causing problems

-

- 京大、人工超格子で「らせん型超伝導」状態を創出

-

京都大学の研究チームは、3種類の希土類化合物を積層構造させた三色人工超格子において「らせん型超伝導」状態を創出し、その検出に成功した。

-

- KEKなど、素粒子「ミュオン」の高指向性ビーム生成に成功

-

高エネルギー加速器研究機構(KEK)、岡山大学、名古屋大学などの共同研究チームは、大強度陽子加速器施設(J-PARC)において、電子に似た素粒子の1つである「ミュオン(ミュー粒子)」を光速の約4%まで加速する技術の実証に成功した。

-

-

Interview with Douglas Rushkoff

「AIなんて怖くない」ダグラス・ラシュコフが語る真意 - サイバーカルチャーの生き証人であり、長年メディア論を展開してきたダグラス・ラシュコフ氏が来日。AI時代の資本主義のあり方や、人間が安心して生きられる社会のあり方について、斬新な視点から問題提起した。

-

Interview with Douglas Rushkoff

-

- 初期火星の有機物はCOが起源、東工大などが実験と計算で検証

-

東京工業大学、コペンハーゲン大学などの研究者で構成する共同研究チームは、火星の堆積物中に含まれる有機物が大気中の一酸化炭素(CO)から生成したものであることを、室内実験と理論計算によって検証。さらに、モデル計算に基づいて、約30億年前の火星では、大気中の一酸化炭素から有機物が合成されて地表に堆積していたことを示した。

-

- 小惑星「リュウグウ」試料に新たな磁気記録媒体、北大などが発見

-

北海道大学、神戸大学、東北大学などの共同研究チームは、探査機「はやぶさ2」が回収した小惑星「リュウグウ」の最表面に存在していた砂粒の磁場の可視化に成功。宇宙塵の高速衝突で形成した擬似マグネタイトと多量の鉄ナノ粒子からなる新組織を発見した。

-

- 大地震直前に観察される電離層異常、発生メカニズムを京大が提案

-

京都大学の研究チームは、大地震発生直前に観察される震源付近の電離層上空の電磁気学的異常の発生を説明する物理メカニズムを提案。同メカニズムに基づいて、電離層への影響を大気の静電容量によってモデル化し、モデルから予測される生成電場の大きさと観測されている地震発生前の電離層の伝搬異常の速度変化に整合性があることを示した。

-

- 東北大など、磁石に潜む「電子の宇宙」の室温制御に成功

-

東北大学、日本原子力研究開発機構の共同研究チームは、電子の量子状態が持つ「電子の宇宙」に相当する量子計量を、室温、卓上の磁性体中で実験的に制御することに成功。従来法則から外れた特異な電気伝導を検出し、これが制御された量子計量の証拠であることを解明した。一般相対性理論の効果として、強い重力の働く宇宙空間では直進する光の経路が、「計量」と呼ばれる、時空のひずみに沿って曲がることが知られており、同様の現象が、物質中の電子の流れである電気伝導でも見られると理論的に予測されている。

-

- 女性医師による治療は女性患者に有益、大規模医療データから判明

-

東京大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の共同研究チームは、米国の高齢者77万人以上の入院データの分析した結果、女性医師に治療された患者の方が、男性医師に治療された患者よりも死亡率や再入院率が低い傾向にあることを明らかにした。ただし、女性医師の治療によるメリットは、女性患者の方が男性患者よりも大きかった。

-

- トリウム229の原子核励起状態の寿命を決定=理研など

-

理化学研究所、東北大学、高エネルギー加速器研究機構などの共同研究チームは、イオントラップに捕獲されたトリウム229(229Th)の原子核励起状態(アイソマー状態)の寿命を決定することに成功した。既存の原子時計を上回る正確さを持つ原子核時計の実現につながる成果であり、原子核時計による基礎物理定数の恒常性の検証といった物理学の根幹に関わる研究への道を開くことが期待される。

-

- 磁性半金属の磁性をゲート電圧で変調することに成功=東大

-

東京大学の研究チームは、磁性半金属と呼ばれる特殊な強磁性体において、強磁性転移温度、磁気異方性、磁気輸送特性などの性質をゲート電圧で変調し、強磁性転移温度の大幅な上昇、磁気異方性の完全な切り替えなどの変化を観測することに成功した。

-

- 中性子星内部の相対論的クォークを記述する理論を構築=東北大

-

東北大学の研究チームは、中性子星の観測で示唆される「圧縮に伴う物質の激しい硬化」を、クォークに対する「パウリ原理」という量子論的効果と、相対論的な運動エネルギーという基本的な2つの原理に基づき説明することに成功した。

-

- 東大など提案の計測器がアルテミス計画に採択、月面に設置へ

-

東京大学、学習院大学、岡山理科大学、東北大学などの共同研究チームは、同チームが開発を進めている月面誘電率計測器(Lunar Dielectric Analyzer:LDA)が、米国宇宙局(NASA)の月探査計画「アルテミス」の宇宙飛行士持参の観測装置(Astronaut Deployment Instrument)に採択されたと発表した。この機器は月面で誘電率を直接測定する初めての試みであり、月の浅部地下の状況を推定し、月の氷など月資源の探査に役立つことが期待される。

-

- ありふれた軟磁性合金を熱処理で次世代熱電変換材料に

-

物質・材料研究機構(NIMS)と名古屋大学の共同研究チームは、トランスやモーター用の軟磁性材料として広く利用されている鉄基アモルファス合金が、短時間の熱処理だけで、電流と熱流をそれぞれ直交する方向に変換できる“横型”熱電変換材料になることを実証した。同材料は容易に量産化・大面積化が可能で、自在に曲げられるため、電子デバイスの省エネルギー化につながる発電技術や熱センシング技術への応用が期待される。

-

- 強誘電性と半導体特性が両立する有機分子を開発=東北大など

-

東北大学、信州大学、新潟大学、京都大学の共同研究チームは、有機半導体と有機強誘電体のそれぞれに必要とされる集合体構造を両立して実現可能な有機分子を開発。単一有機分子で、半導体特性と強誘電性の両立をデバイス構造で観測した。単一分子で作る有機メモリー素子の実現に寄与することが期待される。

-

- 東北大発ベンチャー、ハイブリッドスラスターの長時間燃焼に成功

-

東北大学と同大学発ベンチャーのエレベーションスペース(ElevationSpace)の共同研究チームは、小型人工衛星を地球に帰還させることができる「ハイブリッドスラスター」の試験モデルによる長時間燃焼と、真空環境下での推力計測に成功した。エレベーションスペースが2025年に打ち上げを予定している無人小型衛星で実用化を目指す。

-

- 世界最高光子密度のX線自由電子レーザーを実現=阪大など

-

大阪大学、名古屋大学、理化学研究所の共同研究チームは、独自のX線ミラーを作製することで、X線自由電子レーザー(XFEL:X-ray Free-Electron Laser)の極限的7ナノメートル(nm)のスポット集光を実現。これまでのX線強度よりも100倍以上高い1022ワット/平方センチメートル(W/cm2)のピーク強度を達成した。これはミラーに入射するXFELの強度を1億倍に増幅したことに相当する世界最高クラスのX線強度であり、可視光分野も含んだレーザー強度のトップクラスに比肩する値であるという。

-

- 熱電効果により2次元超伝導の前兆現象の全容を解明=東工大

-

東京工業大学の研究チームは、超伝導の前兆現象である微弱な「ゆらぎ」を、熱電効果により検出することに成功。2次元超伝導体(原子レベルの薄さの超伝導体)の異常な金属状態の起源が、量子的なゆらぎが最大となる量子臨界点の存在によることを実証した。

-

- 磁場をかけると電気抵抗が2万5000%変化する素子=東大など

-

東京大学、産業技術総合研究所、海洋研究開発機構の共同研究チームは、強磁性体と酸化物の2層からなる電極を持つ半導体ナノチャネル素子を作製。磁場をかけるだけで抵抗が2万5000%変化する巨大な磁気抵抗スイッチ効果を実現した。

-

- 銀河と超大質量ブラックホールの成長率に違い、東大チームが発見

-

東京大学の研究チームは、すばる望遠鏡で発見された1万個を超える120億年以上昔の銀河に対してそのX線画像を解析。その時代の宇宙の大多数を占める一般的な銀河の中心に存在する超大質量ブラックホールの質量増加率が、従来の予想よりずっと低いことを明らかにした。

-

- 熊本地震で直下型地震と地下水位変動の関係を解明=京大など

-

京都大学と熊本大学の共同研究チームは、2016年4月に発生した熊本地震前後の長期にわたる多地点での地下水位観測データを詳細に分析。その結果、地下水位は地殻歪みを感知するセンサーとして機能し、特に主要な帯水層である砥川溶岩での変動が地殻歪みと関連することがわかった。

-

- 銀河系に降り積もる水素ガスの起源を検証=名大

-

名古屋大学の研究チームは、銀河系に落下するガス雲の重元素(水素・ヘリウム以外の元素)量分布の、全天にわたる精密な地図を作成。中速度雲(視線方向の速度が毎秒30~100キロメートル以上の雲)が銀河系外に起源を持つ証拠を初めて検証した。

-

- ファンデルワールス層状の「準結晶」で超伝導現象を発見=東大

-

東京大学と東京理科大学の共同研究チームは、結晶、アモルファスとは異なる第3の固体「準結晶」の構造秩序を持つファンデルワールス層状物質の低温電子物性を調べ、この物質が絶対温度1度(1K)以下の温度域で超伝導性を示すことを発見した。結晶とは本質的に異なる原子配列秩序を持つファンデルワールス層状の準結晶における超伝導の発見は初めてであり、発現機構を解明することで新奇デバイスの開発につながることが期待される。

-

- 超巨大ブラックホールの周囲に2つのプラズマリングを発見=京大

-

京都大学の研究チームは、超巨大ブラックホール周辺に分布するプラズマガスに、これまで知られていなかった構造を発見した。超巨大ブラックホールを中心として、降着円盤からの高エネルギー照射の影響を受けやすく比較的低速に運動している領域と、影響を受けにくく比較的高速な領域の2カ所に、プラズマガスが同心円状に分布していることを明らかにした。

-

- 宇宙プラズマ波「コーラス放射」の発生条件を解明=核融合研など

-

核融合科学研究所と東京大学の共同研究グループは、人工磁気圏を作り出す磁気圏型プラズマ実験装置「Ring Trap 1(RT-1)」を使った実験研究により、双極子(ダイポール)磁場中のプラズマが「コーラス放射」を自発的に作り出すことを発見。コーラス放射が発生するために必要な条件を明らかにした。人間の可聴域の周波数帯の自然電磁波を放出するコーラス放射は、地球や木星などの惑星の磁気圏で観測される一般的な現象であり、今回の成果は、宇宙と実験室のプラズマに共通した物理機構の解明に役立つことが期待される。