COP27閉幕、気候被害救済で合意も物足りぬ成果

会期を2日間延長して閉会した気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)は物足りない合意で終わった。累積排出量でトップの米国と、現在の排出量でトップの中国が、互いに責任をなすりつけ合っている。 by Casey Crownhart2022.12.02

この記事は米国版ニュースレターを一部再編集したものです。

エジプトのシャルム・エル・シェイクで2022年11月6日から開催された国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)は、長時間におよぶ交渉のおかげで、閉会予定を48時間ほど超過して11月20日にようやく終了した。

会議の成果のうちでもっとも特筆すべきなのが、途上国が気候変動の被害に対応するのを支援する基金の設立だ。1つの勝利だとして歓迎されている。しかし、一部のリーダーたちは、この勝利よりも、今年の話し合いでは十分な進展がなかったという点に関心を寄せている。

そして、互いに責任をなすりつけ合い、気候に関する資金提供のために、十分な迅速さで行動していないという非難を交わしている。活動家たちが米国を『特大化石』と称している一方で、米国のリーダーたちは、現在の最大の排出国は中国であるにもかかわらず、自国が非難されることに不満をもらしている。そこで、データを掘り下げて、気候変動の責任に対する研究者や気候アナリストの意見を考察してみよう。

なぜ重要なのか

以前書いたように、COP27 での主要な議論の1つは、より裕福な国が、より貧しく、より脆弱な国が気候変動の影響を負担するのを支援すべきかどうかについてだった。今年の出来事として真っ先に思い浮かぶのは、気候変動に伴う災害だ。特に、パキスタンの洪水により、1000人以上が死亡し、数百万人が住むところを失った。推定被害総額は400億ドルにものぼる。

COP27に参加した代表らは、2週間にわたる交渉の末、ひとつの合意に至った。損失と損害に対して資金を提供する、といったようなものだ。基金が設立される予定ではあるが、金額や運営方法については明確になっていない。詳細については、お察しの通り、次の国連気候変動会議、つまり2023年にドバイで開催予定のCOP28で調整されることになっている。

損失と損害のための基金に資金を提供する国々は、非難を受け入れておらず、気候変動被害の責任を認めてもいない。しかし、基金の創設と、気候変動被害に関する話し合いは、次のような疑問をもたらしている。「この窮状を引き起こしたのは誰か。そして、誰がその支払いをすべきなのだろうか」。

それほど古くない歴史

温室効果ガス排出量については、歴史が重要だ。というのは、以下のような事情があるからだ。

- 二酸化炭素をはじめとするいくつかの種類の温室効果ガスは、長期にわたって残存する。反応性が低いため、排出された後、長く漂い続けるのだ。

- 温暖化は、大気中の温室効果ガスの濃度が高まることによって起こる。

- そのため、気候変動の責任について考える時には、歴史をさかのぼって累積の排出量を考慮しなくてはならない。

初めて気候科学について学んだ時、この論理には驚かされた。非常に直感的に理解できるものの、各国の気候変動への責任に関する、私の頭の中の議論は様変わりした。私はいつも、排出に関して問題となる国は中国だと聞かされてきた。何といっても、中国は現在の、最大の気候汚染国家なのだ。

しかし、今までの排出量を累積すれば、結論は非常に明確だ。米国が群を抜いて最大の排出国であり、これまでの全排出量の約4分の1の責任は米国にある。2番目は欧州連合(EU)で、全排出量に占める割合は約17%だ。そして3番目にようやく、中国が来る。

米国とEUを合わせれば、全排出量の40%を占めることになる。現在の気候変動の原因のかなり大きな部分だ。この点は重要だ。化石燃料によるエネルギーは数世紀にわたって経済成長を支えてきたため、米国やEUの現在の発展は、化石燃料に負う部分が大きいからだ。そして今、過去の排出のせいで、世界中で次々と災害が発生している。

「大気中の二酸化炭素の4分の1は赤・白・青(星条旗の色)だ」——エドワード・マーキー米国上院議員

中国の追い上げ

中国の排出量はこの20年で急速に増えているので、いつ中国が追いついて、累積排出量で1位となるのかと疑問に思うかもしれない。私はこの疑問を、ノルウェーの国際気候研究センター(CICERO:Center for International Climate Research)に所属する、気候データの専門家のロビー・アンドリュー上級研究員に投げかけた。

「単純化した筋書きで考えて、累積排出量で中国が米国を追い越すまでには、まだ30年かかる可能性があると見ています」と、アンドリュー上級研究員はメールで返答した。「米国はいいスタートを切ってしまっているのです」。

カーボン・ブリーフ(CarbonBrief)のサイモン・エバンスは、ツイッターで別の言い方をしている。もし排出量が変わらなければ、米国は2030年にも累積排出量で大きくリードし続けているだろう、というのだ。実際のところ、米国が今から2030年まで一切排出しなくても、中国は追いつきそうにないという。

考慮すべき最後のデータポイントは、1人当たり排出量であるが、ここでも米国が群を抜いて世界1位である。筆者の以前の記事に掲載した一人当たりのデータと、その他の優れたグラフを確認していただきたい。

気候変動に関するいくつかの指標で米国が世界をリードしているからといって、他国が責任を逃れられると言うつもりはない。しかし、気候変動の抑制方法や、目下の影響への対応について話し合うにあたって、歴史と現在の状況のどちらも含め、全ての背景を考慮することが重要だと考えている。

一部の国が地球温暖化ガスを、他の国々よりもはるかに大量に排出してきて、さらに、今後も大量の排出を続けようとしている。そうした中で、排出量の少ない国々が気候変動の影響を最も大きく受けるのは、公平ではない。しかし最終的に、世界はなるべく迅速かつ公平に、排出量をゼロまで削減しなくてはならず、先はまだ長いのだ。

◆

気候変動関連の最近の話題

- 培養肉が米国で大きな節目を迎えた。米国食品医薬品局(FDA)が「疑義なし」の書面を発行したのだ。アップサイド・フーズ( Upside Foods)は、いくつかの規制面のハードルを乗り越えた後、培養肉を2023年にも発売する可能性がある。(ワイアード)

→ とはいえ、市販の培養肉製品として初めてのものではない。世界初の称号は、2020年にシンガポールにおいて、培養肉のチキンナゲットの販売を開始したスタートアップ企業、イート・ジャスト(Eat Just)のものだ。(MITテクノロジーレビュー)

→ 培養肉は間違いなく、まだ普通のものとはならない。価格は高くなりそうであり、疑り深い人々を納得させるのも難しそうだ。(MITテクノロジーレビュー)

→ 本誌編集部のニアル・ファースが、2019年に培養肉ステーキ作りの競争について詳しく調べている。(MITテクノロジーレビュー) - バイオ燃料は直感的に気候に良いものだと思えるかもしれないが、実際に期待に応えるには、全面的な農業改革が必要となるかもしれない。(ネイチャー)

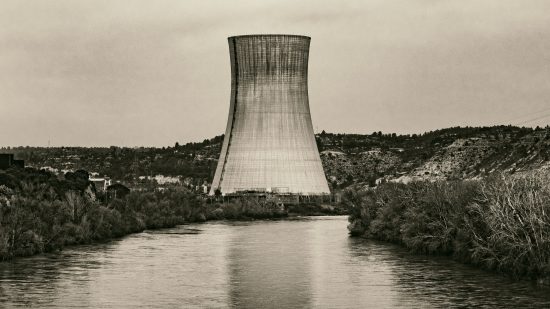

- 国連はウクライナの原子力発電所の保護を呼びかけている。ザポリージャ原発の原子炉は9月から停止されているため、事故のリスクは低くなっているものの、まったくなくなったわけではない。(ニューヨーク・タイムズ紙)

- エナジー・ボールト(Energy Vault)は岩のエレベーターを用いた重力ベースの新たなエネルギー貯蔵方法の提供を約束した。しかし現在、大量の電池を販売している。(カナリー・メディア)

- カタールによると、サッカーのワールドカップはカーボンニュートラルだという。しかし、根拠としているカーボンオフセットは、どうひいき目に見ても不完全だ。(ブルームバーグ)

→ 低クオリティなカーボンオフセットは以前から問題となっている。同僚のジェームス・テンプルによるカリフォルニア州のカーボンオフセットに関する研究を読んでみてほしい。今年の『ベスト・アメリカン・サイエンス・アンド・ネイチャー・ライティング(Best American Science and Nature Writing)』という厳選記事を集めた本に掲載されたものだ。(MITテクノロジーレビューとプロパブリカ) - 米連邦政府による新たな資金提供の助けを得て、米国中西部の3州が、電気自動車の充電設備を公平に利用できるように尽力している。(インサイド・クライメート・ニュース)

- インドは一枚岩ではない。気候政策において、国内の収入とインフラのばらつきを認識することが、インドの排出量削減の鍵となる。(サイエンス)→ インドは2070年までに排出量をネットゼロにする計画を立てている。この計画が妥当といえる理由はこちら。(MITテクノロジーレビュー)

- 人気の記事ランキング

-

- Why Chinese manufacturers are going viral on TikTok 「ほぼエルメス」を工場直送 中国の下請け企業が ティックトックで反旗

- AI companions are the final stage of digital addiction, and lawmakers are taking aim SNS超える中毒性、「AIコンパニオン」に安全対策求める声

- Here’s why we need to start thinking of AI as “normal” AIは「普通」の技術、プリンストン大のつまらない提言の背景

- How creativity became the reigning value of our time 誰もが疑わない現代の価値観 「創造性」という幻想は いかにして創り出されたか

- ケーシー・クラウンハート [Casey Crownhart]米国版 気候変動担当記者

- MITテクノロジーレビューの気候変動担当記者として、再生可能エネルギー、輸送、テクノロジーによる気候変動対策について取材している。科学・環境ジャーナリストとして、ポピュラーサイエンスやアトラス・オブスキュラなどでも執筆。材料科学の研究者からジャーナリストに転身した。