生物工学/医療

-

幹細胞治療の実用化:世界を変える10大技術

医療革命を起こすとされた幹細胞科学は、長年成果を出せずにいた。だが、いよいよ、てんかんや1型糖尿病といった疾患の治療の現場で用いられる日が迫っている。

-

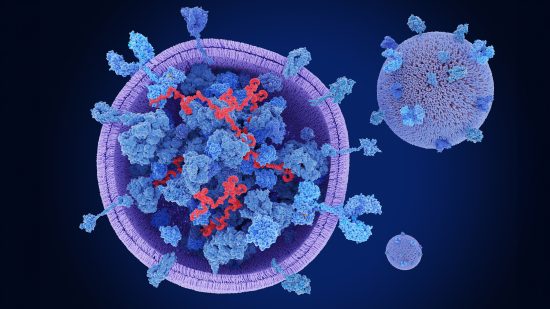

長時間作用型HIV予防薬:世界を変える10大技術

ギリアドが製造するHIV感染予防の新薬は、ほぼ100%に近い感染予防効果があることが臨床試験で示された。しかも、年に2回注射するだけですむので、人々への負担も少ない。

-

排泄物を宝の山に、循環型農業の大規模化に挑む肥料メーカー

ヒトと家畜の排泄物を安全に処理して農業向けの肥料を製造するテクノロジーは、有機廃棄物を削減すると同時に、世界の増え続ける食料需要を満たすための有効な解決策になるだろう。

-

未来の職種:糞便移植で命を守る「マイクロバイオーム・バンカー」

-

子どもを守って半世紀、ワクチン政策はトランプ2.0でどう動く?

世界の予防接種プログラムが50周年を迎えた。乳幼児死亡率を40%低下させ、1.5億人以上の命を救ってきた小児ワクチン接種は、現代の公衆衛生における最大の成功例の一つと言える。

-

米国で処方急増、GLP-1薬のダイエット以外の用途とは?

-

遺伝子編集ブタの腎臓移植、世界3例目の患者は回復順調

-

IVF誕生から40年、次のイノベーションに必要なこととは?

1978年に世界初の体外受精児が誕生して以来、IVFは多くの赤ちゃんの誕生に使われてきた。しかし、新たな治療法の開発に欠かせない研究用の胚の提供が急減しており、革新への障壁となっている。

-

世界初の子宮移植から10年、残された医学的・倫理的課題

-

米国の乳牛に鳥インフル蔓延、ヒトへの感染にも警戒を

鳥インフルエンザの感染例が米国で増加し、牛や乳製品からもウイルスが検出されている。季節性インフルエンザの流行に伴い、ウイルスが進化し、ヒトとヒトの間の感染を引き起こす可能性にも警戒する必要がある。

-

映画『ザ・サブスタンス』に見る、「産む機械」的価値観の根深さ

-

揺れる米国、「中絶の権利」 トランプ再選で再び視界不良に

-

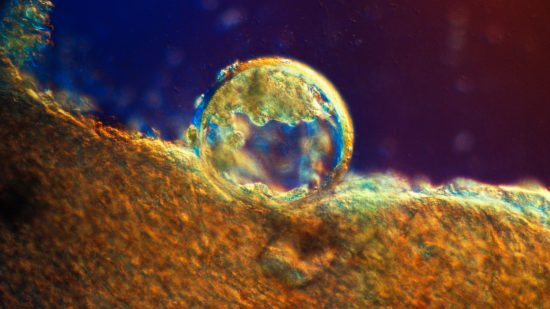

誇大広告だらけのエクソソーム治療、科学者が期待する真の利用法

-

「奇跡の薬」エクソソーム、 効果不明も高額治療が横行

-

大豆・昆虫の次は微生物、 空気からタンパク質を作る 「夢の食品工場」

-

小野瀨隆一:尿検査で「がん早期発見」のエコシステムを作る起業家

尿中マイクロRNAによるがんリスク検査を提供するクライフ(Craif)の創業者、小野瀨隆一は、サイエンスこそが人類を人類たらしめていると信じるディープテック・スタートアップの経営者だ。

-

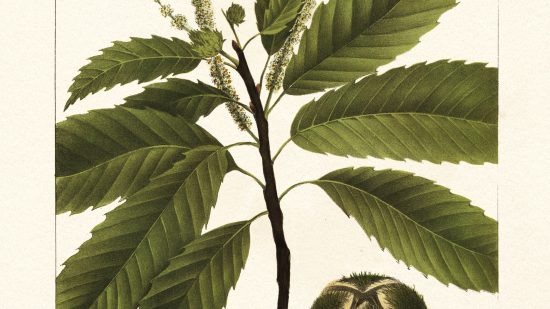

絶滅寸前のアメリカグリ、 バイオ企業が再生目指す 「遺伝子組換えの森」

-

作物改良、新時代へ:遺伝子編集で実現する「第二の緑の革命」

-

感染拡大のオロプーシェウイルス、いま知っておきたいこと

-

ウエスト計測よりも正確、シンプルな体脂肪測定法「SAD」とは?

悪者扱いされがちな体脂肪の中でも、臓器の周囲に蓄積される内臓脂肪は、多すぎると健康に悪影響を及ぼすとされている。内臓脂肪を測定する簡単な方法として注目されているのが、「SAD」という測定法だ。

-

脳データも個人情報として保護の対象に、カリフォルニア州の新法

テック企業は、私たちの思考を推論するのに使用される可能性のある脳や神経のデータをすでに収集している。カリフォルニア州はこうしたデータを個人情報として保護する州法を新たに制定した。

-

遺伝子編集が出発の条件に? 知られざる宇宙旅行のリスク

長距離の宇宙旅行では、有害放射線や微小重力、心理的な負担により、健康に悪影響が出る可能性がある。宇宙旅行の夢が現実味を帯びる中、宇宙飛行士に遺伝子編集を実施すべきだと主張する科学者もいる。

-

クリスパー特許紛争で新展開 ノーベル賞受賞者が 欧州特許の一部取り下げへ

-

「進化」の未来—— 遺伝子編集ベビーの 次に来るもの

-

インフルの季節がやってきた——今年は鳥インフルにも警戒を