持続可能エネルギー

持続可能エネルギー、遺伝子組み換え作物と農業、淡水化、用水テクノロジー、二酸化炭素除去とジオ・エンジニアリング、気候変動による経済・社会への影響と適応について。

-

-

eMook Vol.74 has just arrived

eムック 「戦争とテクノロジー 変わる戦場の風景」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.74 / 2025.06をリリースした。特集は「戦争とテクノロジー 変わる戦場の風景」。

-

eMook Vol.74 has just arrived

-

-

eMook Vol.73 has just arrived

eムック 「ロボット新時代 身体を持つAIがやってくる」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.73 / 2025.05をリリースした。特集は「ロボット新時代 身体を持つAIがやってくる」。

-

eMook Vol.73 has just arrived

-

-

eMook Vol.72 has just arrived

eムック 「世界を変える10大技術[2025年版]」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.72 / 2025.04をリリースした。特集は「世界を変える10大技術[2025年版]」。

-

eMook Vol.72 has just arrived

-

-

Solar geoengineering could start soon if it starts small

高まる気候介入の現実味、

太陽地球工学の議論を

始めるべき理由 - 「究極の気候変動対策」とも言われる、成層圏エアロゾル注入は想像以上に早く実現可能だ。小規模展開なら5年以内に技術的に実施できる段階にあり、国際社会は気候を人為的に操作することの科学的・政治的影響について、今すぐ真剣な議論を始める必要がある。

-

Solar geoengineering could start soon if it starts small

-

-

How to save a glacier

氷河を救う最終手段? 科学者が模索する「再凍結」のアプローチ - 氷河の融解が予想以上に進行し、今世紀中に数メートルの海面上昇をもたらす恐れが高まっている。この危機に対し、マサチューセッツ工科大学などの研究者らが設立した新たなイニシアチブは、氷河底部の水をくみ上げて再凍結させる挑戦的な手法を検討している。

-

How to save a glacier

-

-

eMook Vol.71 has just arrived

eムック『 日本発・世界を変えるU35イノベーター』特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.71 / 2025.03をリリースした。特集は「日本発・世界を変えるU35イノベーター[2024年]」。

-

eMook Vol.71 has just arrived

-

-

The elephant in the room for energy tech? Uncertainty.

会議から消えた「脱炭素」の文字、反・気候変動に萎縮する研究者 - 米エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)が開催した技術会議では気候変動や脱炭素といった言葉は姿を消し、エネルギー増産が強調されていた。新政権の意向があからさまに現れ、萎縮する研究者たちの姿をあった。

-

The elephant in the room for energy tech? Uncertainty.

-

-

This startup just hit a big milestone for green steel production

グリーン鉄鋼、商業化へ前進 ボストン・メタルが1トンの製造に成功 - CO2を排出しない電気分解による「グリーン鉄鋼」の製造に取り組むMIT発のスタートアップが、産業規模リアクターで実証に成功した。2027年の実用化を目指す。

-

This startup just hit a big milestone for green steel production

-

-

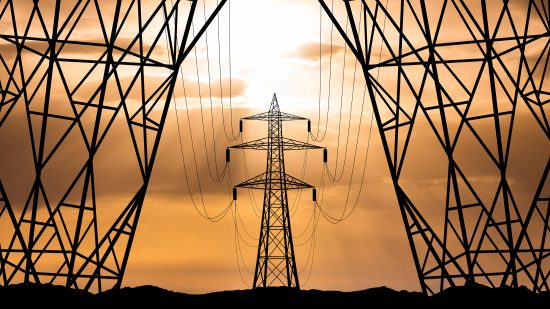

The cheapest way to supercharge America’s power grid

主張:米国の電力危機解決の最短ルート、送電網の効率化にあり - 米国の電力需要が急増する中、送電線新設の許認可問題が深刻な障壁となっている。送電線のダイナミック・レーティングや高性能導体などの先進技術を導入することで、新規建設費用のわずか1%で送電容量を50%以上増加させ、年間数十億ドルのコスト削減を実現できる。

-

The cheapest way to supercharge America’s power grid

-

-

The best time to stop a battery fire? Before it starts.

厄介なバッテリー火災、ベストは「発火させない」こと - EVなどのバッテリー搭載機器の普及に伴い、火災の問題が注目されている。鎮火には時間がかかり、一度消えたように見えても再び発火することもある。消防も対処法を身に付けつつあるが、最良の対策は不良が起こらない製品を製造することだ。

-

The best time to stop a battery fire? Before it starts.

-

-

What's driving electricity demand? It isn't just AI and data centers.

増え続ける世界の電力需要、AIだけじゃない要因は? - 世界の電力需要は今後も増加していく。増加分の半分以上は新興国や発展途上国の経済発展によるものであり、話題のAIデータセンターによる需要はさほど大きなものではない。

-

What's driving electricity demand? It isn't just AI and data centers.

-

-

eMook Vol.70 has just arrived

eムック『「食」の大転換 未来に何を食べるか』特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.70 / 2025.02をリリースした。特集は「「食」の大転換 未来に何を食べるか」。

-

eMook Vol.70 has just arrived

-

-

What a major battery fire means for the future of energy storage

米大規模バッテリー火災、高まる安全性への懸念 - カリフォルニア州の発電所に設置された大規模なバッテリーが、火災で焼失した。詳細はまだ不明だが、周辺地域の環境に悪影響が残る可能性もある。今後、送電網につながる大規模バッテリーが増加することを考えると、安全対策を急ぐ必要がある。

-

What a major battery fire means for the future of energy storage

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Nobuyuki Yoshioka

「量子コンピューターの用途解明、新たな応用へ」吉岡信行 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、東京大学所属の吉岡信行氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Nobuyuki Yoshioka

-

-

Three questions about the future of US climate tech under Trump

EV、風力、予算——気候政策大転換、トランプ新政権3つの疑問 - トランプ新政権は、発足直後から数多くの大統領令を出すなど、活発に動き出した。パリ協定からの離脱など、気候変動対策への悪影響が懸念される中、今後の動向が注目される3つの疑問について紹介する。

-

Three questions about the future of US climate tech under Trump

-

-

Why the next energy race is for underground hydrogen

水素は「掘る」時代に? 地下水素は地球を救うか - 化石燃料に代わるエネルギー源として水素に期待する声は大きい。しかし、水素を生成するコストを考えると経済的な選択とは言えない。ところが、近年の研究で地中に膨大な量の水素が埋蔵されていることが分かった。しかも、化石燃料採掘で培った技術やノウハウを利用して採掘できるという。

-

Why the next energy race is for underground hydrogen

-

-

eMook Vol.69 has just arrived

eムック「2025年に注目すべき気候テック企業15社」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.69 / 2025.01をリリースした。特集は「2025年に注目すべき気候テック企業15社」。

-

eMook Vol.69 has just arrived

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Masahiro Kanai

「感染症と遺伝の関係を解明、次のパンデミックに備え」金井仁弘 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、マサチューセッツ総合病院所属の金井仁弘氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Masahiro Kanai

-

-

A new company plans to use Earth as a chemical reactor

地球を化学工場に——地下資源でアンモニアを作る新スタートアップ - 肥料の原料として知られるアンモニアは生活に欠かせない化学物質だが、その製造工程で大量のエネルギーを消費し、相当な量の二酸化炭素を排出してしまう。MITの研究者らが立ち上げたスタートアップは、地下の環境を利用した製造の実用化を目指す。

-

A new company plans to use Earth as a chemical reactor

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Kento Yamagishi

「電子ナノ絆創膏で医療とスポーツに革新を」 山岸健人 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、東京大学所属の山岸健人氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Kento Yamagishi

-

-

Interest in nuclear power is surging. Is it enough to build new reactors?

原発への「追い風」は発電所新設を後押しするか? - 米国では国民の支持率上昇、テック企業の参入、政府の税制支援など、原子力発電を取り巻く環境は好転している。だが、古い発電所の延命や再稼働を超えて、新しい原子炉の建設につながるのか。

-

Interest in nuclear power is surging. Is it enough to build new reactors?

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Shuang Kong

「非貴金属触媒の実用化でグリーン水素量産の壁に挑む」 孔 爽 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、理化学研究所所属の孔 爽氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Shuang Kong

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Alexander Ryota Keeley

「ESGの可視化でしわ寄せのない社会へ」 キーリー アレクサンダー 竜太 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、九州大学/aiESG所属のキーリー アレクサンダー竜太氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Alexander Ryota Keeley

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Akari Asai

「外部知識で進化する言語モデル、より信頼できるAIへ」浅井明里 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、ワシントン大学所属の浅井明里氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Akari Asai

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Hiroshi Ito

「深層予測学習でロボットとAIのギャップを埋める」伊藤 洋 - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、日立製作所/早稲田大学所属の伊藤 洋氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Hiroshi Ito

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Shion Kubota

「ニュートリノ研究で基礎科学の価値を体現」久保田しおん - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、ハーバード大学/マンチェスター大学所属の久保田 しおん氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Shion Kubota

-

-

IU35 Japan Summit 2024: Warit Asavanant

「光量子コン実用化へ、新ベンチャーで挑戦」アサバナント・ワリット - MITテクノロジーレビュー「Innovators Under 35 Japan Summit 2024」から、東京大学/理化学研究所/OptQC所属のアサバナント・ワリット氏のプレゼンテーションの内容を要約して紹介する。

-

IU35 Japan Summit 2024: Warit Asavanant

-

-

eMook Vol.68 has just arrived

eムック「未来のミライ」 創刊125周年記念特別号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]は、eムック Vol.68 / 2024.12をリリースした。米国版の創刊125周年を記念して「未来のミライ 次の125年を形作るもの」特集をお届けする。

-

eMook Vol.68 has just arrived

-

-

eMook Vol.67 has just arrived

eムック「宇宙探査新時代 先端技術が拓くフロンティア」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.67 / 2024.11をリリースした。特集は「宇宙探査新時代 先端技術が拓くフロンティア」。

-

eMook Vol.67 has just arrived

-

-

eMook Vol.66 has just arrived

eムック「中国ネットビジネス&カルチャー最前線」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.66 / 2024.10をリリースした。特集は「中国ネットビジネス&カルチャー最前線」。

-

eMook Vol.66 has just arrived

-

-

The UK is done with coal. How’s the rest of the world doing?

英国で石炭火力の「最後の灯」消える、世界の脱石炭は進んだか? - 英国が最後の石炭火力発電所を停止させ、石炭火力からの脱却を果たした。先進国で脱石炭が加速する一方、中国やインドでは電力需要の急増で新規建設が続いている。

-

The UK is done with coal. How’s the rest of the world doing?

-

-

eMook Vol.65 has just arrived

eムック「『遊び』の進化論 変わるゲームとスポーツ」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.65 / 2024.09をリリースした。特集は「「遊び」の進化論 変わるゲームとスポーツ」。

-

eMook Vol.65 has just arrived

-

-

The race to replace the powerful greenhouse gas that underpins the power grid

送電網に潜む温暖化の脅威、SF6の代替技術は間に合うか? - 送電網の安定に不可欠なSF6(六フッ化硫黄)は、CO2の2万倍もの温室効果を持つ。各国が使用禁止へ動く中、代替技術の開発が急務だ。新たな絶縁ガスや超臨界CO2など、さまざまな技術が模索されているが、実用化までの道のりは険しい。

-

The race to replace the powerful greenhouse gas that underpins the power grid

-

-

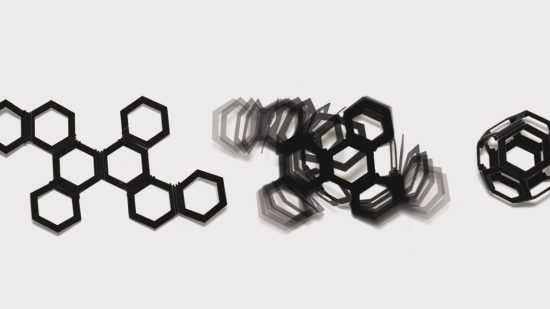

This designer creates magic from everyday materials

スカイラー・ティビッツ:材料に魔法をかける4Dプリントの先駆者 - 時間とともに変形する「4Dプリンティング」のコンセプトを作り出したMITのスカイラー・ティビッツは、「プログラマブル材料」という新たなアイデアに取り組んでいる。

-

This designer creates magic from everyday materials

-

-

Why we can no longer afford to ignore the case for climate adaptation

脱炭素だけではない、

気候変動対策に

「適応」も必要な理由 - 気候変動による脅威に立ち向かう方法は、温室効果ガスの排出削減のような「緩和」だけではない。「適応」も重要だ。緩和と適応の分野は長らく分断されてきたが、今ではその両方が必要であることが認識されつつある。

-

Why we can no longer afford to ignore the case for climate adaptation

-

-

eMook Vol.64 has just arrived

eムック Vol.64「バイデン政権のテック政策」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.64 / 2024.08をリリースした。特集は「バイデン政権のテック政策 残されたイノベーションの芽」。

-

eMook Vol.64 has just arrived

-

-

The US government is still spending big on climate

米「インフレ抑制法」から2年、気候テックにもたらした確かな変化 - 米インフレ抑制法が成立してから2年が経過した。巨額の補助金や税額控除の恩恵を受けた気候テック分野では、その効果が着実に現れ始めている。

-

The US government is still spending big on climate

-

-

Your AC habits aren't unique. Here's why that's a problem.

猛暑の夏、帰宅後の「エアコン一斉オン」がなぜ問題になるのか? - 多くの人々が同じような時間帯に自宅に戻ってきて、エアコンの電源を入れる。その結果、夏の夕方は1年の間でも最も電力需要が高い時間帯となっている。そして、この時間帯の電力需要の高まりは、送電網に大きな負担をかけている。

-

Your AC habits aren't unique. Here's why that's a problem.

-

-

Six takeaways from a climate-tech boom

スタートアップがクリーンテック1.0の失敗から学ぶべき6つの教訓 - 気候テック分野のスタートアップ企業が急増している。2000年代末から2010年代前半にかけて「クリーンテック1.0」を取材してきた記者が、当時の失敗から得られた重要な教訓を紹介しよう。

-

Six takeaways from a climate-tech boom

-

-

The race to clean up heavy-duty trucks

バッテリーと水素、大型トラックの未来を担うのはどっち? - 乗用車の世界ではバッテリー搭載の電気自動車(EV)の普及が進んでいる。しかし大型トラックの世界は、乗用車とは同じようにはいかないかもしれない。燃料電池車を含む複数の選択肢を残しておくことが必要だ。

-

The race to clean up heavy-duty trucks

-

-

The citizen scientists chronicling a neglected but vital Mexican river

市民の力でよみがえる都市の川、メキシコ・モンテレイ市 - メキシコ国内で第3の規模を誇るモンテレイ市では、急速な都市化と工業化によって、市内を流れるサンタ・カタリナ川の環境が破壊されてしまった。市民グループはイベントや記録作成などの活動を通して、川の保全・再生に取り組んでいる。

-

The citizen scientists chronicling a neglected but vital Mexican river

-

-

How battery-powered trailers could transform trucking

大型車のEV化で逆転の発想、「ただの箱」にゼロエミ技術 - 米カリフォルニア州のスタートアップ企業は、バッテリーとモーターを搭載したトレーラー部を開発している。ディーゼル・エンジンを動力とする既存のトレーラー・ヘッドを流用しながら、有害なガスの排出量の大幅な削減を可能にするアイデアだ。

-

How battery-powered trailers could transform trucking

-

-

Companies need to stop taking the easy way out on climate goals

グーグルの「後退」は前進? 気候対策で問われる実質ゼロの中身 - 二酸化炭素削減量を「クレジット」として購入し、書類上で自社の排出量を「実質ゼロ」と宣言する企業は少なくない。グーグルが「実質ゼロ」の看板を下ろした背景には、企業が何に資金を投じるべきか、気候対策の中身を問う新たな潮流がある。

-

Companies need to stop taking the easy way out on climate goals

-

-

eMook Vol.63 has just arrived

eムック Vol.63「科学の探究 最新研究で迫る未解明の疑」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.63 / 2024.07をリリースした。特集は「科学の探究 最新研究で迫る未解明の疑問」。

-

eMook Vol.63 has just arrived

-

-

The race to produce rare earth materials

レアアース争奪戦

ゴミから宝を掘り起こす

スタートアップの技術 - 気候変動対策に不可欠なレアアース。その供給を中国に依存する米国で、石炭灰や廃棄物から効率的に抽出する新技術が注目を集めている。環境問題の解決と資源確保の両立を目指す米国スタートアップ企業の挑戦を追う。

-

The race to produce rare earth materials

-

-

Kanako Tanaka's vision: Engineering and interdisciplinary solutions for carbon neutrality

「人間だからできる解決策を」田中加奈子氏に聞く脱炭素の未来 - IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第3~6次報告書の執筆に携わるなど、地球環境問題に工学的そして学際的なアプローチで取り組んできた田中加奈子氏。現在はサイエンティストとしてさまざまな企業への助言にも関わる田中氏に話を聞いた。

-

Kanako Tanaka's vision: Engineering and interdisciplinary solutions for carbon neutrality

-

-

Balloons will surf wind currents to track wildfires

衛星と航空機のいいとこ取り、山火事を空から見張るマイクロ気球 - 山火事が発生して燃え広がってしまうと、火災の全容を把握することさえも難しくなってしまう。米コロラド州のあるスタートアップは、高精度赤外線センサーを搭載した小型の高高度気球を開発。安全かつ低コストな新技術で、火災の早期発見と正確な追跡の実現に取り組んでいる。

-

Balloons will surf wind currents to track wildfires

-

-

These climate tech companies just got $60 million

ARPA-Eが6300万ドル投じる気候テック企業4社の中身 - エネルギー高等研究計画局(ARPA-E)は気候変動対策として有望なテクノロジーを持つ企業に対して資金を提供している。6月末、ARPA-Eの資金を獲得する4社が明らかになった。どのような企業か、紹介しよう。

-

These climate tech companies just got $60 million

-

-

How fish-safe hydropower technology could keep more renewables on the grid

水力発電の環境負荷を軽減、魚と共生する次世代タービン - 再生可能エネルギーの中でも、水力発電は最も多くの量の電力を生み出している。だが水力発電にも問題はある。タービンが魚を傷つけ、流域の生態系に悪影響を与えるのだ。この問題への解決策となり得るタービンが登場している。

-

How fish-safe hydropower technology could keep more renewables on the grid

-

-

eMook Vol.62 has just arrived

eムック Vol.62「CRISPR療法実用化 遺伝子編集がもたらす医療革新」特集号 - MITテクノロジーレビュー[日本版]はeムック Vol.62 / 2024.06をリリースした。特集は「CRISPR療法実用化 遺伝子編集がもたらす医療革新」。

-

eMook Vol.62 has just arrived