プライバシー 30 Stories

「データ所有権」では

個人が自身のデータを所有し、それをテック企業に貸し出すという「データ所有権」の発想でプライバシーを守ることは難しい。いまこそ基本的な権利としての「データ権」を確立する必要がある。

Martin Tisne 6年前

置き去りにされるプライバシー、データ主導型医療の危うさ

最近、診療所や病院に行くと、診察の前に、健康状態や病歴に関する情報をタブレット端末などに入力するよう求められることがしばしばある。ほとんどの患者は、必要な治療が受けられなくなることを懸念して、そうした情報がどのように使われ、保護されるかを完全には理解しないまま、データを入力している。

Mary Madden 7年前

中国のビッグデータ監視は

中国が導入を進めている社会信用システムは、独裁的国家による監視の強化につながると見られている。だが、ビッグ・データを使った精緻な監視はむしろよりよい市民生活に役立つかもしれない。

Yasheng Huang 7年前

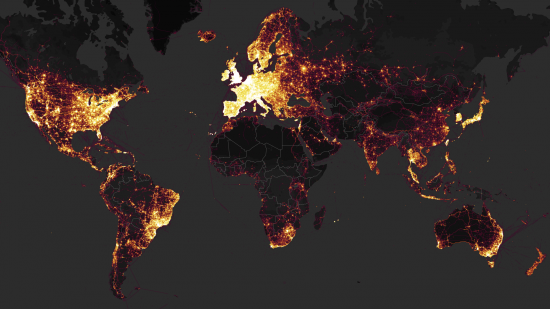

世界を支配する「データ王」

グーグル、アマゾン、フェイスブックの巨大ネット企業3社による支配が進んでいる。世界中から膨大なデータを収集し、カネに変えるデータ王を止める方法はあるのか。

Martin Giles 7年前

デジタル経済を独占する

市場を独占し、利益を欲しいままにするインターネット巨大企業のビジネスは、税金で作られたテクノロジーを用い、ユーザーから得た個人情報を売りさばくことで成り立っている。こうした企業の価値がどのように生み出され、どのように測られてきたのか、そこから誰が利益を得るのかを、私たちは知る必要がある。

Mariana Mazzucato 7年前

「ターゲティングはユーザーのため」ザッカーバーグCEO語る

ザッカーバーグCEOは、大規模なデータ流失不祥事に揺れるフェイスブックの立て直しについて、記者のインタビューに答えた。ターゲティング広告に使うユーザー・データの収集は中止しないが、信頼回復に全力をあげると話している。

Rachel Metz 7年前

フェイスブックをやめたくなったら試してみたい6つのこと

フェイスブックの大量データ不正利用問題を受けて、ネット上ではフェイスブック不使用運動にまで発展している。ソーシャル・ネットワークと上手に付き合う6つの方法を紹介する。

Rachel Metz 7年前

米軍基地の位置漏えい騒動が残した、たった1つの教訓

個人のフィットネス活動を記録・共有するソーシャル・アプリ「ストラバ(Strava)」で公開されている情報から、米軍基地に関する情報が漏えいする事故が起こった。こうしたアプリは、初期設定では個人の情報を過度に公開してしまうおそれがあるので、どの情報を公開するかユーザーはよく考える必要がある。

Rachel Metz 8年前

フランチスカ・ローズナー(ワシントン大学)

拡張現実がハッカーに乗っ取られる脅威に備える研究者。

MIT Technology Review Editors 8年前

反テロで英首相が訴える「ネット悪玉論」はどこがおかしいのか

直近のテロ攻撃を受けて、英国のテリーザ・メイ首相はインターネットの規制強化を主張している。だが、その主張はあまりにも短絡的だ。

Michael Reilly 8年前

グーグル、実店舗でのクレジットカードの購入履歴も追跡へ

グーグルはネット広告と実店舗での購入行動とを結びつける新サービスを発表した。巨大ネット企業のオフラインへの侵食が進んでいる。

Michael Reilly 8年前

トランプ政権、危険ドローンの撃墜へ動き出す

米国政府は安全保障を脅かすドローンの規制へと動き出した。脅威と判断されたドローンは、ハッキング、追跡、撃墜できるようになる。

Mike Orcutt 8年前

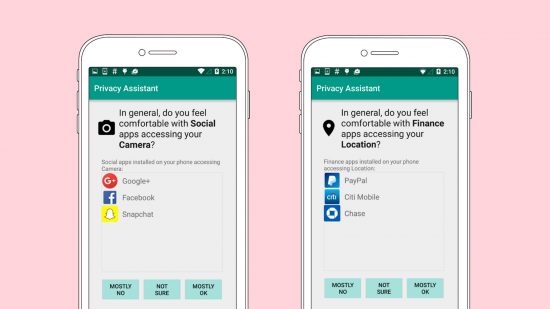

機械学習で設定をアドバイス、個人情報を守るスマホアプリ

個人情報の宝庫であるにも関わらず、スマホのプライバシー・ポリシーや個人設定を確認しないユーザーは多い。カーネギーメロン大学の研究者が作ったアプリは、そうした状況を変える可能性がある。

Mike Orcutt 8年前

フェイスブックが狙う、10代の不幸な若者たち

フェイスブックの本業である広告に対する懸念が高まっている。フェイスブックはユーザーデータをもとに、「不安」で「価値がない」と感じている10代の若者ですら、ターゲティングの対象としようとしているようだ。

Michael Reilly 8年前

【トランプ政権の100日】米国の科学技術政策はどうなるのか?

トランプ政権誕生から100日以上過ぎ、米国の科学技術政策の方針は一部を除いて何もわからない状態が続いている。サイバー・セキュリティ、気候変動、インターネット・プライバシー、CRISPRについて検証する。

Mike Orcutt 8年前

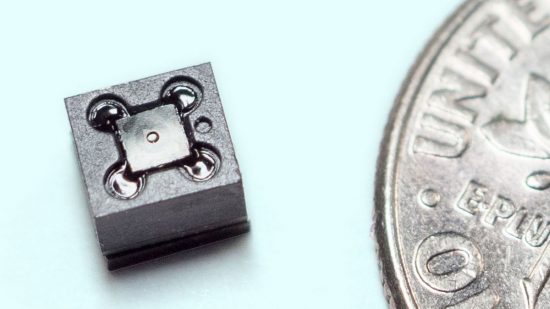

クアルコム、省電力稼働の画期的画像センサーを開発中

クアルコムは、省電力稼働の画期的画像センサーを開発中だ。省電力で動作する画像センサーは、コンピューター・ビジョンに基づいており、ユーザーの顔を識別して携帯電話のロックを解除できる。

Stacey Higginbotham 8年前

FBIの顔認識システムに米国成人の半数が登録、15%は間違い

FBIの顔認識システムには米国民の半数が登録され、しかも誤認率が15%もあることがわかった。顔写真は犯罪とは無関係に、パスポートや運転免許証など、顔写真付きの身分証明書の申請時に収集されている。

Jamie Condliffe 8年前

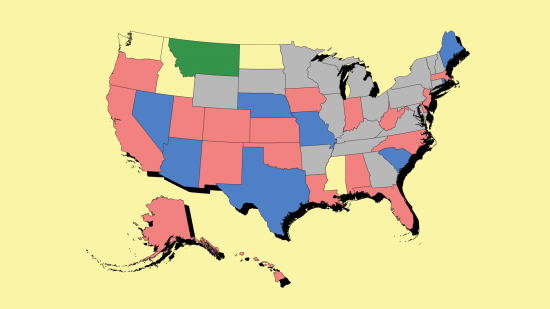

プライバシー保護の基本法がないアメリカの闇

アメリカにはプライバシー保護の基本的法制度がなく、グーグルやフェイスブックはやりたい放題の状態にある。オバマ政権下のFCCが策定したISP向けのプライバシー保護規則は、規制対象が狭すぎてISPに一方的に不利、という意味ではオバマ政権が目指した公平な競争環境の創出とは異なっている。

Jamie Condliffe and Mike Orcutt 8年前

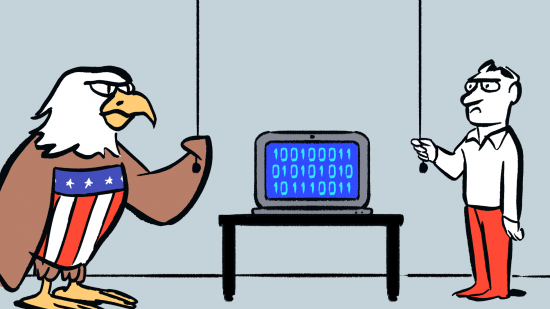

外国人のついでにアメリカ人も監視する法律が年内期限切れ

外国人を監視するついでにアメリカ人を監視する法律が年内に期限切れを迎える。再延長の議論とトランプ政権発足前に政権移行チームがロシア政府に接触していた問題が絡み、議論の行方が注目されている。

Mike Orcutt 8年前

各国政府はLINEやMessengerの暗号を規制するか?

スマホやメッセージング・アプリの暗号化が強力すぎて、各国の捜査当局は容疑者のデータを解読できず、困っている。テクノロジー業界を育成したい産業政策と、犯罪捜査はどちらが優先されるべきだろうか。

Mike Orcutt 8年前

MS対FBIの法廷闘争で注目のクラウド・サービスの捜査管轄

「豊かな社会があって国家が強くなる」と考えれば、捜査機関の権限を一方的に強くすることは、自国企業の国際競争力を維持する上で得策でないことがわかる。

Mike Orcutt 9年前

暗号化データの捜査利用と

暗号化データのアクセス権を捜査機関に認めれば、敵対国の諜報機関もデータを利用できる可能性があり、犯罪捜査のために安全保障を損ないかねない。

Mike Orcutt 9年前

FBI、修理品内の児童ポルノを提供した店舗に奨励金

ベスト・バイの修理部門ギーク・スクワッドが、犯罪立件可能な証拠をFBI捜査官に提供する見返に報酬を得ていたことがわかった。

Jamie Condliffe 9年前

米政府による合法ハッキングで、一般人も捜査対象に

プライバシー保護団体や法学者は、押収せずにデバイスを捜査できる令状を、捜査機関が容易に取得できることを懸念してる。

Mike Orcutt 9年前

ドローンによるプライバシー侵害をどうすれば防げるのか?

押し寄せる商用ドローンの波は、すでに現行のプライバシー法の割れ目を露わにしている。

Mike Orcutt 9年前

捜査機関もソーシャルネットワークを活用中(特に有色人種の監視に便利)

私たちがソーシャルネットワークを生活の一部にしていることを、当局は利用している。

Jamie Condliffe 9年前

消費者のプライバシー保護を

米国FTCのエディス・ラミレス委員長は、テクノロジーが複雑に絡まり合う現在、消費者のプライバシー保護を不可能と決めつけるわけにはいかない、という。

Mike Orcutt 9年前

日本では総務省とNTTが

クリントン政権になっても、トランプ政権になっても、整理されるべき米国の通信政策。

Mike Orcutt 9年前

民主主義を破壊したい?

インターネット経由で回収した投票用紙の機密性は「技術的に絶対に守られない」とするレポートが発表された。

Mike Orcutt 9年前

フェイスブックが殲滅宣言

フェイスブックは、何百万人のユーザーが広告を表示せずにFacebookを利用していることを「サービスただ乗り」とみなし、広告ブロッカーとのイタチごっこを始めるつもりでいる。

Tom Simonite 9年前

フォローしてください 重要なテクノロジーとイノベーションのニュースをSNSやメールで受け取る

MIT Technology Reviewは、読者の皆さまに、テクノロジーが形作る

世界を理解するための知識を獲得していただくためにあります。

© 2016-2025 MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. All rights reserved.v.(V-E+F)

日本版運営: 株式会社角川アスキー総合研究所

No part of this issue may be produced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of a phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without written permission of KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.