Cover Story

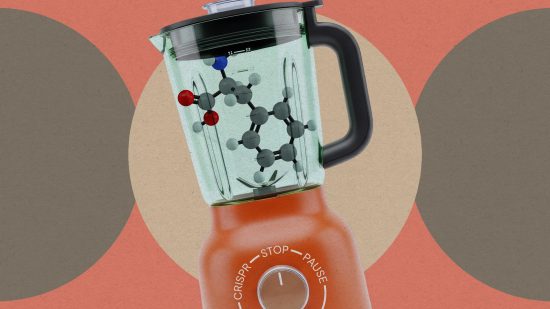

未承認でも大人気、

米「ペプチド療法」ブームの

実態と危うさを解説

「ペプチド」と呼ばれるアミノ酸の短い鎖が、米国のウェルネス市場を席巻している。しかし人気の化合物の多くは人間で試験されたことがなく、独立検査では毒素混入も確認されている。FDA規制が揺れる中、この「療法」について知っておくべきことをまとめた。 by Cassandra Willyard

「ペプチド」と呼ばれるアミノ酸の短い鎖が、米国のウェルネス市場を席巻している。しかし人気の化合物の多くは人間で試験されたことがなく、独立検査では毒素混入も確認されている。FDA規制が揺れる中、この「療法」について知っておくべきことをまとめた。 by Cassandra Willyard