仕事の未来 53 Stories

「AIは芸術家になれない」

人工知能(AI)の進歩が続けば、いずれは人間を超える創造性を発揮するようになるのだろうか。ハーバード大学の哲学者シーン・ドーランス・ケリー教授は「人間の創造性がAIの進歩に屈することはない」という。

Sean Dorrance Kelly 6年前

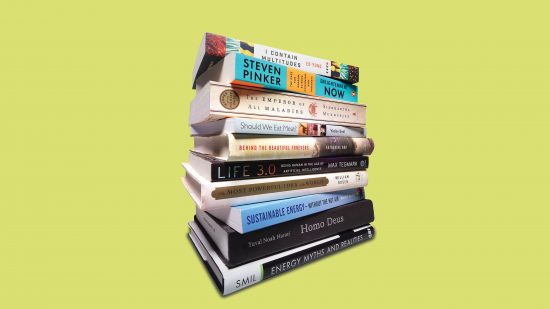

ビル・ゲイツが選んだ、いま読むべき「テクノロジー書」10冊

読書家としても知られるビル・ゲイツ氏が「2019年版ブレークスルー・テクノロジー10」の選定にあたって参考にしたテクノロジー関連書籍を紹介する。

Bill Gates 6年前

ビル・ゲイツ特別寄稿

MITテクノロジーレビューは年次リスト「ブレークスルー・テクノロジー10」の2019年版を発表するにあたり、初めて外部の識者に選定を依頼した。ゲスト・キュレーターのビル・ゲイツ氏が、リストを作成するにあたって考えたイノベーションの進化と、私たちがこれからどのような未来に向かうのかを寄稿してくれた。

Bill Gates 6年前

テクノロジーによる自動化は「若者」と「地方」を襲う

米国のシンクタンクが、自動化によって人々が職を失う可能性について、地域やグループごとに分析した結果を示す報告書を新たに発表した。それによると、自動化のあおりを受ける確率がもっとも高いのは、地方の小都市と若者たちであることが明らかになった。

Erin Winick 7年前

ウーバーに最低賃金設定、ニューヨーク市の決定は何を意味するのか?

2018年にニューヨーク市は、全米で初めて、配車サービスのドライバーに最低賃金を設定する決定を下した。ウーバーのドライバーたちとともに約8000キロを移動したテクノロジー民族誌学者であるアレックス・ローゼンブラットに、今回の決定の意味することを聞いた。

Erin Winick 7年前

米大統領候補アンドリュー・ヤン「自動化対策にはUBIが必要だ」

2020年の米大統領選候補者として名乗りを上げた、アンドリュー・ヤン。ユニバーサル・ベーシック・インカムの導入やテクノロジー省の創設など、その政策はいかにも「西海岸的」だ。

Erin Winick 7年前

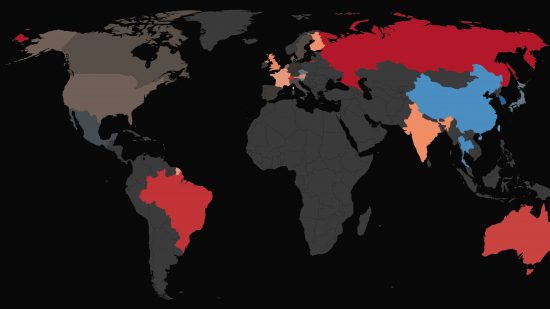

ロボット導入が進む東南アジア、欧米は「出遅れ」

欧米のロボット労働者の数は、実は東南アジアに比べてはるかに少ない。賃金水準を基にして補正したロボット採用率から意外な結果が見えてきた。

Erin Winick 7年前

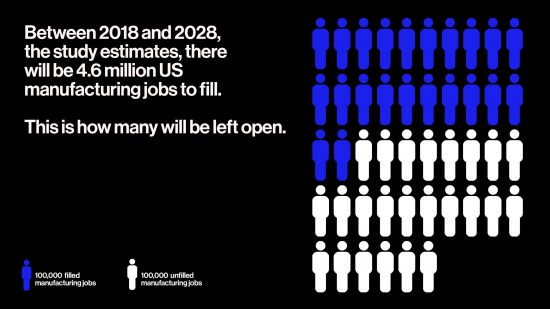

米国でも製造業の人手不足が深刻化、デロイトが指摘する3つの処方箋

製造業の人手不足は日本だけの問題ではない。米国でも今後10年間で240万人分の不足が予想されるという。

Erin Winick 7年前

エンタメ界に異変、死後も稼ぎ続けるデジタル俳優たち

CGI(Computer Generated Imagery)の進歩は、著名な俳優が年齢や死に縛られなくなることを意味している。デジタルで復活した俳優たちが、本人の死後も稼ぎ続けることになりそうだ。

Erin Winick 7年前

「AIと学生のペア」で

テキサスA&M大学はサイバーセキュリティの知識に乏しい学生とAIソフトウェアにペアを組ませ、サイバー攻撃から守っている。学生はサイバーセキュリティのスキルを身につけられ、大学はセキュリティ人材を確保できるのがメリットだ。

Erin Winick 7年前

ハリウッドへの道を開いた

リメイク映画が流行しているハリウッドでは、若手俳優たちに新たなチャンスを与えているようだ。最新のテクノロジーによって、往年のスターをデジタルで再現できるようになったからだ。

Erin Winick 7年前

現代の賞金稼ぎ

ソフトウェアに潜むバグを発見し、企業に報告することで賞金を得る「バグハンター」という新しい仕事が生まれている。現代の「賞金稼ぎ」で生活することはできるのか。あるバグハンターの暮らしを紹介する。

Erin Winick 7年前

次世代Eラーニングで変わる能力考課、AIで社員のスキル丸裸に

オンライン・ラーニングに対する注目が高まる一方で、多くの企業が、従業員にどの講座を受けさせるべきか、どれだけ効果があるのかで悩んでいる。オンライン・ラーニングで1400社の顧客企業を持つ米国のスタートアップ企業が、機械学習を用いて、学習者に適した講座をマッチングしたり、従業員の習熟度を評価したりするツールを発表した。

Elizabeth Woyke 7年前

マルクスがほくそ笑む

資本家と労働者の対立は、情報を主体とする経済になった1990年代から資本家が優位に立っている。だが、労働者が反撃に転じる方法があるという。英エコノミスト誌のライアン・エイヴェント上級編集者による特別寄稿。

Ryan Avent 7年前

トランプ生んだ自動化の闇

テクノロジーの進化による労働者の失業への不安感は、単に所得保障をすればいいというものではない。彼らの自信と誇りをないがしろにしてきたつけが、トランプを大統領に押し上げたと考えればつじつまがあう。

Brian Alexander 7年前

錆びついた工業地帯で考えた

かつて鉄鋼の街として栄えたピッツバーグはいま、急速な高齢化と人口減少にあえいでいる。ウーバーやアマゾンといったテック企業の誘致、製鉄所跡地の再開発などを通じてロボット工学の聖地として再生を目指す街の姿からは、AI経済全体の課題が見えてくる。

David Rotman 7年前

ドイツの職業訓練制度が問う

ドイツの伝統的な職業訓練制度であるアウスビルドゥングは、他の国々が見習うべき例として広く知られている。しかし、習得した従来型の細分化された技術で一生を過ごせた時代が終わったいま、劇的に変化するテクノロジーに対してどのような訓練や再訓練をすべきか悪戦苦闘している。

Russ Juskalian 7年前

MITTR記者が告白「私は3Dプリンターで同僚の職を奪いました」

大学生だった私は、インターンシップ生として働いた会社で自動化プロジェクトを推進し、職場の同僚の仕事を奪ってしまった。MITテクノロジーレビュー米国版編集部のエリン・ウィニック記者が告白する。

Erin Winick 7年前

AIとロボットの再会が開く

人工知能(AI)とロボット工学は長らく、近いようで遠い独立した分野として発達してきた。だが、AIとロボット工学を結びつけることで、AIを次の段階へ進め、ロボットによる自動化の新たな扉を開くことになるかもしれない。

Will Knight 7年前

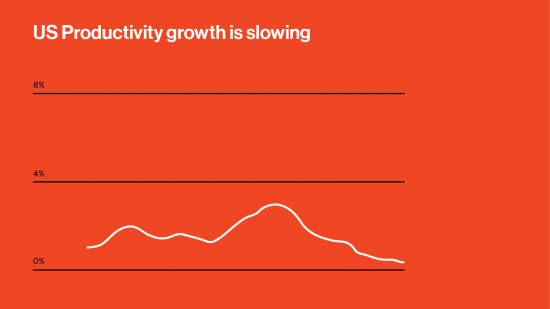

技術の進歩は生産性につながらない、この逆説をどう考えるか

経済指標が示すところによると、最近のテクノロジーの進歩やイノベーションは生産性の向上にさほど寄与していないという。様々な理由が考えられるが、一つの考え方として、人工知能(AI)などの新しいテクノロジーは「汎用技術」であり、マクロ経済の指標に影響が現れるのには何十年もかかるというものがある。

David Rotman 7年前

ロボットが苦手なことは

製造現場へのロボットの導入といえば、100%完全な自動化をイメージしがちだ。だが、ある米国のスタートアップ企業は、市販の3Dセンサーと独自のソフトウェアを用いて、人間の作業者と隣接して協働できる産業用ロボットを開発している。人間とロボットが互いの苦手な点を補完して作業を進める、新しい製造業のあり方を模索する動きだ。

Will Knight 7年前

米ゼネコンにデータ科学者職

まだまだ職人気質が残る建築業界にも、安全性と能率の向上のためにAIやデータ分析といったテクノロジーを導入しようという機運が高まっている。テクノロジーの導入によって生産性を50%向上できる可能性があるという。

Elizabeth Woyke 7年前

労働統計から見えてこない、ギグ・エコノミーをどう捉えるべきか

労働統計局(BLS)は12年ぶりに臨時労働についての統計を発表したが、主要な1つの仕事についてしか調査していない。収入を増やすための副業は対象外で、ギグ・エコノミーが過小評価されている可能性がある。

Erin Winick 7年前

ロボットはもう大企業だけのものではない

自動化はすでに、労働者や小規模企業に多大な影響を及ぼしているとされているが、実際の現場はどうなっているのだろうか。マサチューセッツ工科大学(MIT)「未来の仕事(Work of the Future)」 特別委員会の事務局長を務めるリズ・レノルズ博士に話を聞いた。

Erin Winick 7年前

30代も利用する終活サービス「デジタル遺言人」という新しい仕事

あなたの死後も新しい食材が配達され続け、誕生日には「誕生日おめでとう」というメッセージが届く。アネット・アダムスカが手がける新しい仕事は、そんな未来を望まない人が利用する「デジタル終活」を支援するサービスだ。

Erin Winick 7年前

AP通信の自動化担当編集者、「AI記者」で仕事はこう変わる

日本でも日経新聞が取り組んでいるように、AP通信も決算関連記事を自動執筆するツールを開発した。開発した編集者は、人間と機械の協働によって作業を効率化し、新しい価値を生み出せると考えている。

Erin Winick 7年前

テクノロジーで変わる仕事の未来に労働者はどう備えるべきか?

テクノロジーが職場を変えようとしている今、未来に備えて米国の労働者ができる最善のことは「学校に行くこと」だという。経済学者ジェイ・シャンボーに仕事の未来をどう捉えるべきか、話を聞いた。

Erin Winick 7年前

トッププレイヤーに聞く

世界トップクラスのプロゲーマーは、賞金だけで160万ドルを稼ぐ。デジタル時代の新しい職業である「eスポーツ選手」が生まれようとしている。

Erin Winick 7年前

誰もがみんな数字に強くなる必要はない:AIで変わる仕事の未来

記事の自動作成ソフトを作ったスタートアップ企業の経営者は、人間がコンピューターの言語を理解するより、コンピューターに人間の言語を理解させた方が利用しやすくなると考えている。誰もがデータ科学者になる必要はないという。

Erin Winick 7年前

AI時代には「働きながら学ぶ」政策が必要だ 元米財務長官語る

AIやロボットの導入による自動化によって、私たちの仕事が大きく変わろうとしている。労働者にとって何が必要なのか? ロバート・ルービン元米国財務長官に話を聞いた。

Erin Winick 7年前

バリスタロボの腕前は?

サンフランシスコのスタートアップ企業が、バリスタ・ロボットをガラス張りのケース内に設置した「店舗」を市内の複数カ所に展開している。ロボットによるコーヒーの給仕という「顧客体験」に対し、客は実際にはどのように感じているのかを現地で聞いてみた。

Rachel Metz 7年前

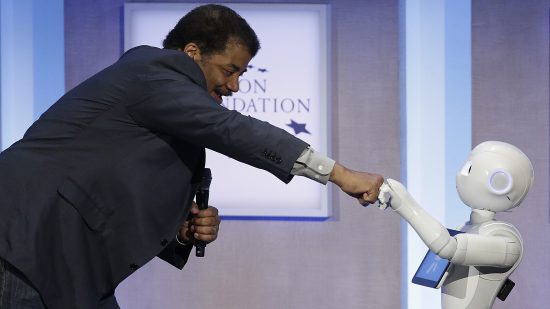

専門家が語る、ロボットを同僚に迎えるときによくある勘違い

人間とロボットがともに同じ職場で働く時代はもうそこまで来ている。ロボットと一緒に働くときに直面する課題について、専門家に話を聞いた。

Erin Winick 7年前

ダボス会議参加のアーティストが描く、2030年の新しい仕事6つ

テクノロジーが進歩するにつれて、人々の仕事が様変わりしていくことは避けられない。ダボス会議のパネル討論にインスピレーションを得たアーティストが、2030年に予想される仕事についてイラストで表現した。

Erin Winick 7年前

「ロボットに仕事を教える会社」が求人中、自動化完了後の待遇は?

衣料品大手Gapなどを顧客に持つスタートアップ企業が、倉庫内のロボットを遠隔操作するパイロットを募集している。作業中の動きを記録して機械学習ソフトウェアを訓練しているため、いずれは自動化される見込み。そのとき、パイロットの仕事はどうなろうのだろうか?

Erin Winick 7年前

アマゾン宅配参入の衝撃

米総合物流最大手であり、米国最大の宅配便業者でもあるUPSは、最先端のテクノロジーを導入する「EDGE」プロジェクトを進めている。配送ミスを極限まで減らし、効率化を徹底することで、アマゾンとの全面対決に備える考えだ。

Elizabeth Woyke 8年前

テック業界は2018年、ジェンダー差別を解消できるのか?

コンピュータ科学の分野におけるジェンダー差別の問題が公けに取り上げられるようになってきたが、問題解決への道のりはまだ長そうだ。しかし、状況は確かに変わりつつある。

Jackie Snow 8年前

地上30階で働く未来の仕事

風力エネルギー産業の成長は著しく、風力タービンの設置・メンテナンス業は米国で急成長している仕事の1つだ。その現場は、いわゆる荒くれ男たちの過酷な現場と思われがちだが、約400基の建設に携わった女性技術者は再生可能エネルギーに携わるやりがいがあるという。

Erin Winick 8年前

人工知能という言葉は

あまりにも進歩が速い人工知能(AI)をめぐって、過度の期待や不安が入り混じって語られることが多くなっている。AIについて考察した3つの議論から、本当は何が起こっているのかを見てみよう。

Brian Bergstein 8年前

「レンチ取って!」と頼む前に先回りするロボットが実験中

センサーや人工知能(AI)技術の進歩により、ロボットが様々な分野の作業に進出しつつある。英国のオンライン専業食料品店オカド(Ocado)の配送センターでは、人間の担当者による手作業を効率的に手助けするロボットのテストが実施されている。

Will Knight 8年前

2018年も機械に奪われない仕事5つ

AIと自動化による雇用の喪失は、新しい仕事や人ならではの仕事をもたらす。2018年、AIや自動化の影響を受けにくい5つの職種を紹介する。

Erin Winick 8年前

EU離脱でイギリスは

英国の欧州連合(EU)離脱により、英国内で移民に対する取り締まりが強化され、労働力が大幅に不足することが懸念されている。英国政府は自動化を導入する好機だとしているが、ITの専門家たちは、現時点のロボット工学や人工知能(AI)では、欧州諸国の労働者が国外退去させられることによる労働力不足は到底補えないと指摘している。

Jamie Condliffe 8年前

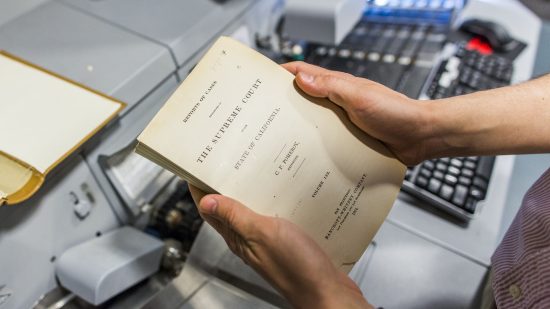

押し寄せる自動化の波、弁護士は生き残れるのか?

専門職であり、自動化から縁遠いと考えられていた弁護士の業務にも、人工知能(AI)が入り込もうとしている。機械学習AIを使って弁護士の業務を支援するソフトウェアが登場し、AI技術を核とするリーガルテック・スタートアップ企業も勢いに乗りつつある。

Erin Winick 8年前

AIはバブル、汎用人工知能はまだ先——MIT教授らが指摘

人工知能(AI)分野において近年、多くの飛躍的な進歩があったにもかかわらず、現在のAIの知能は依然として人間レベルにはほど遠い。マサチューセッツ工科大学(MIT)やスタンフォード大学の研究者たちが、現在のAIの状況を定量化して評価し、問題点を指摘する報告書を作成した。

Will Knight 8年前

パワポで授業は時代遅れ、

セールスフォースが研修プラットホーム、トレイルヘッドの販売を開始する。短期間で楽しくスキルを上げられるトレイルは、従業員の職種変更や昇進には欠かせないツールとなっている。だが、他の大企業にも必要なツールなのか、中小企業で使いこなせるツールなのかは、まだ分からない。

Elizabeth Woyke 8年前

AIは人間の能力を拡張するもの——CSAILのダニエル・ラス所長

人工知能に仕事が奪われることを恐れてばかりいると、人工知能との協調に秘められた大きなチャンスを見逃すことになるかもしれない。

Will Knight 8年前

自動化で沈みゆくインド、

インドの花形産業であるIT業界で、大量解雇の嵐が吹き荒れている。自動化や人工知能(AI)が人間の雇用を奪うのではないかという懸念はどの国にもあるが、コンピュータが取って代わりやすい定型作業で成長してきたインド特有の事情が問題を深刻にしている。

Samanth Subramanian 8年前

ARヘッドセットを装着して働いて分かった、未来のデスクトップの課題

拡張現実(AR)デバイスを大々的に売り出そうとする企業が相次いでいるが、なかなか市場が立ち上がらないのが現状だ。そこで、実際に職場でARヘッドセットを数日間かぶって日常業務をして、どこに問題があるのか確かめてみた。

Rachel Metz 8年前

人間は機械との関係をどう捉え、どう恐れてきたか

産業革命以来、人間は機械の力に驚嘆すると同時に、機械との関係について考え続けてきた。人工知能(AI)に至るまでの機械と人間の関係を表す歴史的な出来事や、歴史上の著名人の言葉を振り返ることは、AIが今後、人間にとってどのような存在になっていくのかを考察するうえで有意義だろう。

MIT Technology Review Editors 8年前

米国で過熱する

米国で、ドローン操縦士の養成課程を提供するコミュニティ・カレッジが増えている。米連邦航空局がドローンを商業的に操縦するには「遠隔操縦士」の資格を取得しなければならないとしたのを受けてのことだが、課程を修了したからと言って関連する仕事に就けるかどうかは不透明だ。

Elizabeth Woyke 8年前

インフラ点検をドローンに置き換え、機械学習で異常箇所を発見

深層学習を使ってドローンやロボットが自律的にパイプ・ライン、送電線などを点検する企業がある。石油精製所の点検作業を人力から機械化することで、100万ドルの費用が浮くという。

Will Knight 8年前

スキル・ギャップ神話で

米国では労働者のスキルが企業が求めるレベルに達していない「スキル・ギャップ」が労働市場における問題だと指摘する人は多い。イリノイ大学のアンドリュー・ウィーバー准教授はそうした先入観を持たずに議論することが必要だと訴える。

Andrew Weaver 8年前

クラウドソーシングはブラック? 英国で待遇改善の動き

ギグ・エコノミー(日雇い経済)に対する英国政府の調査報告によると、ギグ労働者は100万人を突破し、企業に利用されるだけの存在だそうだ。彼らは従業員ではないと主張する企業に対して、英国政府は待遇を改善するための小さな一歩を踏み出そうとしている。

Michael Reilly 8年前

人工知能とロボットは人間の仕事をどう変えるのか?

デジタルテクノロジーは私たちの働き方を変えている。このことは、仕事の将来の何を意味しているのだろう?

Nanette Byrnes 10年前

フォローしてください 重要なテクノロジーとイノベーションのニュースをSNSやメールで受け取る

MIT Technology Reviewは、読者の皆さまに、テクノロジーが形作る

世界を理解するための知識を獲得していただくためにあります。

© 2016-2025 MIT TECHNOLOGY REVIEW Japan. All rights reserved.v.(V-E+F)

日本版運営: 株式会社角川アスキー総合研究所

No part of this issue may be produced by any mechanical, photographic or electronic process, or in the form of a phonographic recording, nor may it be stored in a retrieval system, transmitted or otherwise copied for public or private use without written permission of KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.